UID7138

帖子

阅读权限100

在线时间 小时

精华

威望

日志

相册

注册时间2006-5-22

最后登录1970-1-1

|

楼主 |

发表于 2012-10-16 10:07:48

|

显示全部楼层

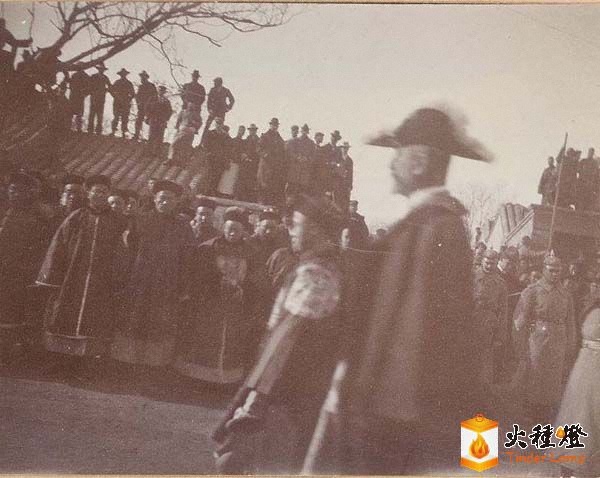

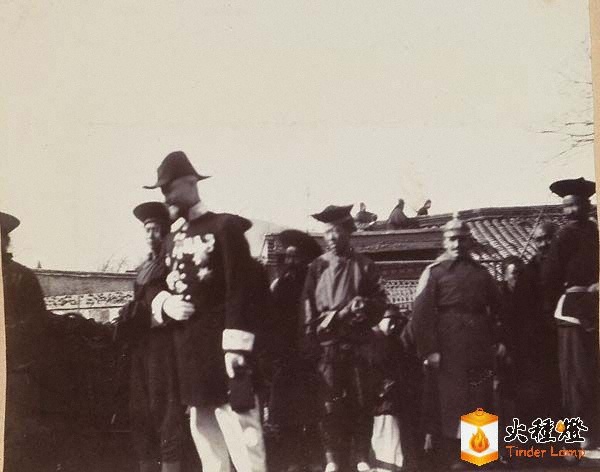

典礼的主持人:

( Q3 a7 u G, P" I! v9 w" `* S9 N: }+ M% v7 H0 \6 t

几乎是此话题最重要的两张照片,此次典礼的中方和外方的主持人。据记载中方出席的) B+ n/ ?; d$ n

是“载沣”;光绪的胞弟;未来的溥仪的老爸;基本已经很高了。外方的主持人一时没有搞清是谁;

- ]( P' F1 r* i8 O甚至没有搞清国籍。

" n+ m/ N, O: |- B& c: z. o' L - X0 r, N* |) i, R8 {

第一张照片,因拍摄者快门速度不够,所有图像有些虚,中方和外方主持人都只拍到了

5 ^; P) {+ J- k! d6 h, a4 q一个不清楚的侧影,但中方主持人双肩团龙的袍子暴露了这是和硕亲王的标志;不过无法判断是不

' ?: l# U5 `# T* K% l是这个侧影就是“载沣”;首先面貌看不清,凭直觉感觉不像,其次无法排除其他地位很高的王子随行,

7 G* ~+ L* Y% z5 _0 _# m 外方主持人,带了一个船型帽,不确认这个帽子是英国的海军将领帽子?还是法军的将领

" [" i7 x% M7 \* H帽子;印象中德国人似乎不带这种帽子,当然这个是个人印象,还有待查找证据。一张联军统帅英国海4 h# A. F0 w' I M) f7 N9 J

军将领西摩尔的照片带着这种帽子,从面貌看,还真有些像西摩尔。不过其他记载他1901年就回国了。3 [5 x/ q, h# t6 H

所以这个人是谁还有待查找。

0 L/ t O8 H2 I$ b7 Z: T

! E A: T O; p 一些细节,第一张照片中,西侧站了的是一排官员,都穿着官制的棉袍,不过级别似乎

1 T% Y* @1 P( _- [# y* z8 R( j不太高。背景中房顶上站着一群带着类似美国牛仔帽的美国军帽的美国兵,和部分带着小圆礼帽的3 i, W- Q2 _) c, }/ f; B5 z8 u

英国人,可能是使馆人员或商人。第二张背后几个衣着较长,带着檐很高的帽子的人,是轿夫,

+ U4 L4 D1 @9 }0 v$ `8 A: ]帽子是标志。这张照片可能是正在迎接中方主持人下轿。

' E$ c F! v/ A

- C" ?( o3 t& s

- C" ?( o3 t& s

- K( m6 d, J# }& D% w7 Z& y

) `* w7 S' w1 v& Q |

|