UID24850

帖子

阅读权限100

在线时间 小时

精华

威望

日志

相册

注册时间2008-11-17

最后登录1970-1-1

|

楼主 |

发表于 2012-7-26 03:59:28

|

显示全部楼层

本帖最后由 zhaohq 于 2012-7-26 04:06 编辑 1 {. s' u( ]- h1 l1 b" x

$ T+ X. L6 E1 w W5 ?6 V2 L2 j- g* Q) m: r

明初拓展南城墙的同时,圈入内城墙的这一段通惠河也改了道。- c$ z# R* Z% M+ [5 w

河水出御河北桥后一直向南流,经御河中桥,又经御河南桥,再出正阳门东的水关门,最后汇入内城南墙外的护城河。

% l S( d H- p* \/ L2 ~7 {# t+ B) U9 p ~9 D) L8 V" o$ N

: o# {0 n9 e7 j# v圈入了明内城墙的这一段通惠河(泡子河段)之后话:+ K' x% ?7 e& |; j( k( ^: C( \

2 W0 F1 l) m+ O( U[转帖] , C( R$ ?! j3 Y3 o! R$ r

0 p3 j' ^) b' Y0 U2 E! N

明清两代最重要的漕运码头之一——大通桥畔(节选) 作者 谭乃秦' ?% y4 M/ k3 x$ a

8 G4 i' Y) k4 m( a0 `4 u& x

2010年10月16日16:33 来源:《北京青年报》

* V+ r; O7 b, S7 F

# d B; v" G6 b7 ahttp://www.people.com.cn/GB/198221/205470/12969239.html

$ S4 o) n9 J' @0 ?9 E

& a' @- l$ v7 ?" ^( O ■泡子河曾是元代通惠河的一段故道" e1 F. V0 q* [

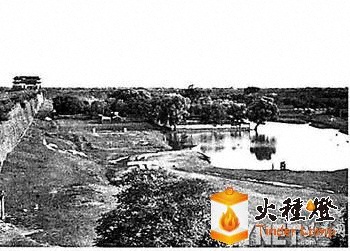

- a# y1 P$ f1 H" }( Z V 下面两张非常珍贵的照片拍摄于1913年,尽管其水面已经比明清时期萎缩了不少,我们仍然可以想象当年的美丽景色。通过照片也可以知道,这里曾经是北京城内非常幽静的去处。9 D6 T1 B: G( B! f. S

- }" Z1 |1 E/ C/ C$ E, L' ]4 F6 { 在元代,泡子河是通惠河在城外的一小段故道。明迁都北京后,将元大都南城墙南移二里,重新挖掘护城河。在建城过程中,暂时利用这一段河道,引出六海洪水。明内城建成后,这河道就成了内城东南角的一段“盲肠”。由于这里是内城较低洼的地方,沿河有数个积水的水洼,小的有十余亩,最大的有近百亩,北方人称之为“泡子”,这条河也就被叫做了“泡子河”。; f, H1 ~& s x0 z; {$ d

0 G, G9 D0 t# d2 V, b s4 _, N6 @/ I 从清代乾隆年的地图看,在崇文门以东的城墙下,有一个水关,使泡子河与前三门护城河连接起来,成为北京内城的一条泄洪通道。明代的《燕都游览志》记载:此处“前有长溪,后有广淀。高堞环其东,天台峙其北”。泡子河有两条河道,一条起始于贡院以东,经古天象台向南流入“泡子”;另一条则是通惠河的故道,起点是船板胡同西口,沿内城前三门城墙的北城根,向东汇入“泡子”。至于泡子河的水源,《帝京景物略》说:“洼然一水,泡子河也。积潦耳……”说明是由于地势低洼,积雨水而形成的。5 i) d9 I& w' g$ q" @# M6 l

; X& L5 q9 d7 H, `9 N: f

在明清两代,远离车马喧嚣的泡子河“两岸多高槐垂柳,空水澄鲜,林木明秀,不独秋冬之际难为怀也”。是北京城内一处环境优美,景色宜人的好去处,吸引了不少文人学子、达官显贵,在此修建宅第和私家园林。还有几个寺庙也借此水的灵气,建于河岸,例如供奉吕洞宾的吕公堂(亦称吕仙祠)、慈云寺等。泡子河北部的贡院,是明清两代科举乡试、会试的重要殿堂,多位帝王都曾临幸此处。春秋两季进京赶考的各地学子,纷纷就近来到吕公堂、慈云寺乞梦求愿,以求高中,据说相当灵验。因此这里的庙观香火十分兴旺。

" m1 z7 b5 |9 c( X, J% e

* l( ]0 P/ X7 }/ {' p 据红学家周汝昌考证,曹雪芹可能就诞生在泡子河畔的曹家宅第“芷园”。清初,曹家“从龙入关”以后,原隶属正白旗,后任江宁织造的雪芹祖父曹寅有诗云:“掌大悬香阁,文光射斗魁。”此句下有原注云:“芷园小阁,邻试院(贡院),寓公多利。”

/ R* [0 A7 }$ k% M. H: U' A p* k8 g1 B

那时的泡子河,水中有船,岸边有人垂钓,每到夏季,还有不少人到河里游泳、洗澡。直到上世纪中叶,这里还有“船板胡同”、“鲤鱼胡同”和“钓饵胡同”。明末《帝京景物略》有这样的记载:“十五日,诸寺建盂兰盆会,夜于水次放灯,曰放河灯,最胜水关(积水潭),次泡子河也……”也就是说在明代,每当阴历七月十五,泡子河的水面,还是放河灯的好去处。

4 U# v% `1 i. Q# I4 q' G+ O

+ N+ V1 C! h/ c+ o5 U) E6 o6 \# t& ` 清朝灭亡后,这里逐渐沦为贫民区。大量的生活污水、垃圾,使几个泡子成为死水;日寇侵华时期,在贡院以南又开了一个“启明门”(今建国门)断了北部的水源。新迁来的居民们,在这里填河造地建房,到了上世纪五十年代,这里只剩下几段臭水沟。& C2 n8 J+ G k' X9 K

: C. U, {) W4 x4 D, N6 {7 F8 n( }; {5 v 20世纪50年代末,大规模的城市建设,使这里成为一片工地,新北京站及其东面的车辆段,占据了泡子河的大部分流域面积。今天的内城东南角,早已建成了现代化的社区,看不到一点水乡的样子。只有少数几个地名,例如:“泡子河东巷、西巷”、“泡子河社区”,能使人们联想起这里曾经有过一条美丽的小河。

, Z; i5 t, T1 H7 t0 i5 \......(略)。1 p$ P, D+ j- O# d9 p; z

& G, U/ P! o4 H A2 z4 j2 a5 J- G) i9 N# b/ F( H0 h# R s$ x2 v9 b

|

-

-

|