|

由不易维艰说起──为低碳别瞎拆了

7 R; p. [+ t$ r2 s3 P

7 R; p. [+ t$ r2 s3 P

新建好的国家博物馆北侧

5 ?: o2 A/ [ i

由不易维艰说起──为低碳别瞎拆了

新建好的国家博物馆正面

由不易维艰说起──为低碳别瞎拆了

( w' `& i5 ]! |' U5 a

新建好的国家博物馆正面廊柱内与正面间

0 i" R$ ~* {$ n; ~3 |) `

4 j5 P! {; ? ?2 h/ [: r5 I' ~9 t“不易”、“维艰”语出自《朱子家训》:“一粥一饭,当思来之不易,半丝半缕,恒念物力维艰。”这在过去是人们经常挂在嘴边的话,现在还有几个人能记得朱伯庐?能记得这些话?! 9 |) `* @3 ]4 O1 [8 y, F! w" |

由不易维艰说起──为低碳别瞎拆了

5 r- W" s' H; S5 o0 @# v9 A9 M+ ^朱伯庐像 . w( N0 l# i. l: y

8 V- ^, C# m) j8 I) B% I0 x

由不易维艰说起──为低碳别瞎拆了

7 O3 O) ^( w: L立在国家博物馆北广场的孔子像正面 ' ^! d* r! }+ f, H' q

由不易维艰说起──为低碳别瞎拆了

立在国家博物馆北广场的孔子像侧面

/ W4 B/ l( Y6 I: J孔子像立在长安街上了(这是我二月份写的,那时孔子像还在国家博物馆北广场,现在挪到雕塑园区),说明我们对传统文化开始重视了。我们国家文字的历史要从甲骨文算起的话,也有近3400年的历史了。悠久的历史造就了优良的文化传统。好的文化传统,应该大力发扬,对我们有用的话,应该经常拿来说说。拿“不易、维艰”这句话来说吧,对于节约,对于现在提倡的低碳经济、低碳生活大有好处,应该大力提倡。 + v9 g/ S; J; l# t" j6 G& z: Q' b

如果我们的先祖像我们现在这样胡糟,恐怕全国早就变成黄土高原了,剩不下什么东西让我们现在再糟蹋了。

由不易维艰说起──为低碳别瞎拆了

0 r! |; K1 U$ B' n

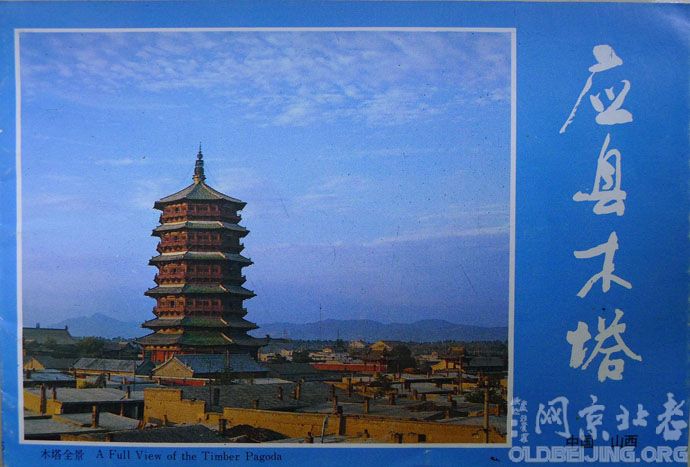

应县木塔外景

* |$ \8 c, l2 x2 o; \' y# @

由不易维艰说起──为低碳别瞎拆了

: g8 s' B+ {/ i1 O

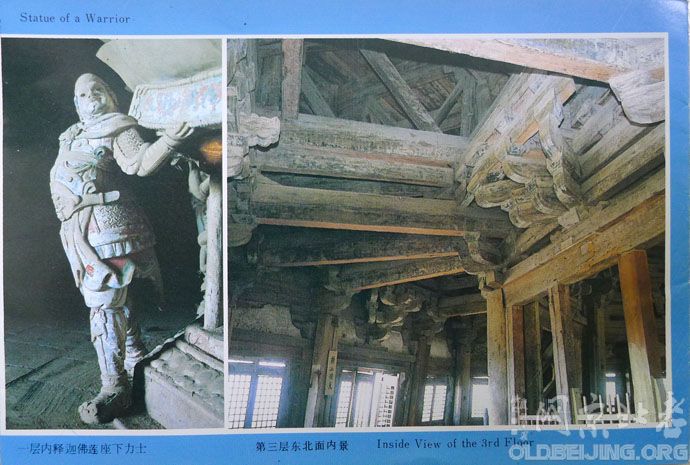

应县木塔内部

& Z9 ?. B' m% j5 h, y我去应县参观著名的木塔,塔建于辽清宁二年(公元1056年)塔高67.31米,底层直径30.27米,呈平面八角形。第一层立面重檐,以上各层均为单檐,共五层六檐,各层间夹设暗层,实为九层。有人计算,整个木塔共用红松木料3000立方米。我和当地老百姓聊天,当地人说他们这过去满眼全是树,现在很难看到大树,就更不用说古树了,全用没了。算算不满1000年,树全被伐光了。 0 I0 z( B' s# Y

我们现在国内的消费不是由老百姓支撑着,而是由政府拉动,花钱比着来。大小政府赛着花钱,一个比一个牛。人民的钱,花着一点不心疼。 , O2 g$ e. X( i E) F

说到政府的敢花钱,建筑为先。我略到过几个地方,据说在绝大多数国家里,银行往往是一座城市里最好的建筑。而在我们国家,尤其是不发达的贫困地区。你坐在旅游车上,老远的搭眼一望,低矮的房屋中,突兀一座大楼,高大雄伟,气派非凡。一打听,不是县党委,就是县政府,少有例外。大城市还要好点,建筑物多,把这种建筑湮没了,不太显眼。这种为当任领导树碑立传的形象工程、政绩工程,像瘟疫一样,蔓延传染,在全国泛滥成灾。北京近几年不是也拆了许多没建多久的建筑吗?! ; E! O7 e3 w- Z: o' }6 P5 r" S6 I

由不易维艰说起──为低碳别瞎拆了

拆前的最后照片

由不易维艰说起──为低碳别瞎拆了

* s, S5 h$ P2 T" D1 f2 O新馆效果图 , r3 V: t; B* `0 V6 @& y0 t+ L

由不易维艰说起──为低碳别瞎拆了

新馆效果图

- E4 S& ~* {3 N- s

由不易维艰说起──为低碳别瞎拆了

新馆效果图

由不易维艰说起──为低碳别瞎拆了

) z5 l! g- B+ {# V: e% Z/ x施工现场

由不易维艰说起──为低碳别瞎拆了

1 i D) |5 N$ o% p$ I# Y

施工现场

; S% X' }0 O5 c* C: k$ P国家博物馆,当年赫赫有名的中国革命历史博物馆,毛老先生指挥建造的十大建筑位居老二,建筑本身就是重要文物!结果被掏心换肺,开肠破肚,说是扩建,结果拆得只剩外框了!毛老先生领导“人民”起劲拆老北京古建筑的时候,还有有识之人劝他别拆。可他创建的党的后代,拆他指挥建设的著名建筑时,居然没有一个人站出来反对,劝劝别拆。悲剧呀!

+ V6 A8 ]/ G: f5 B有人说:拆,是因为建筑太老了,不安全。你信吗?谁信啊!反正我不信!位于同地点,同时代的十大建筑之一——人民大会堂,为什么就没拆?为什么只是加固装修一下?!

由不易维艰说起──为低碳别瞎拆了

+ {5 b9 Z8 [; d% K) i3 s老馆正门……老吗? " y* f" m( k8 f( B. C8 M' X

现在满世界都说低碳,意义和重要性我就不说了,电视、报纸上有的是说法。许多人费心、费力的计算统计出:每人节约一滴水会怎样,节约一双木筷子会怎样,节约一度电会怎样,少开一天车会如何如何,诸如此类,等等,等等。我想,在计算机普及的年代,计算、统计出的数字应该不会有太大出入。但大家想过没有,拆一栋大楼得浪费多少电?多少水?多少钢材?多少水泥?多少汽油?多少不可再生的资源性材料。

" s; Q8 ?! f; r6 `, ~4 p; U/ u# n8 c刚才说的是消耗。另外,拆迁也产生出一样东西,那就是建筑垃圾!2011年1月28日的《北京晨报》刊登了记者王萍的“建筑垃圾填埋一年吃掉北京3000亩地”一文中说道:“为消化本市每年产生的1000多万吨垃圾,今年将设立专职部门负责再利用建筑垃圾,减少垃圾的填埋量。据悉,目前北京市的建筑垃圾主要处理方式为填埋,每年用掉土地3000亩(1平方公里=100公顷=1500亩)。”大家试想一下,北京市平原面积6390平方公里,一年用两平方公里,如果不算人们生存的必须用地,全用来填埋建筑垃圾,才可以用3145年。

+ }& e/ S3 A) l/ i应县用了不到1000年的时间,用光了所有的树木。我瞎想一下,北京如果照这样拆下去,用不多少年,我们的子孙就得住在垃圾堆上了。北京这样,全国呢?长此以往,这样下去,我们又会创一个世界记录──垃圾产生大国。 # T5 O2 p: t8 s$ F

低碳经济,低碳生活,虽然我们一时还难以说清。目前的感受,无非是夏天热点,雨少点,冬天暖和点。但为了我们的子孙后代,少拆点可拆可不拆的建筑,坚决禁止拆那些不该拆的建筑,低碳工作一定会取得巨大成果,气候也一定会风调雨顺。

6 W& \: ^% T, a$ d- U* ?不是我爱发牢骚,真是着急啊!决策者们,请您不仅为我们的子孙后代,也为您的子孙后代, 认真思考,积点德吧!

2 e; A0 i3 b6 D3 z5 y \4 ^/ U+ A

朱伯庐(1617-1688)名用纯,字致一,自号伯庐。江苏昆山人。自幼致力读书曾考取秀才志于仕途。清入关明亡遂不再求取功名,居乡教授学生,并潜心程朱理学,主张知行并进,一时颇负盛名。康熙曾多次徵召,他坚辞不应博学鸿词科

# S: A6 U; I( V ~ y8 P: k8 r" ]

[此贴子已经被飞哥于2011-6-24 20:10:07编辑过] |