|

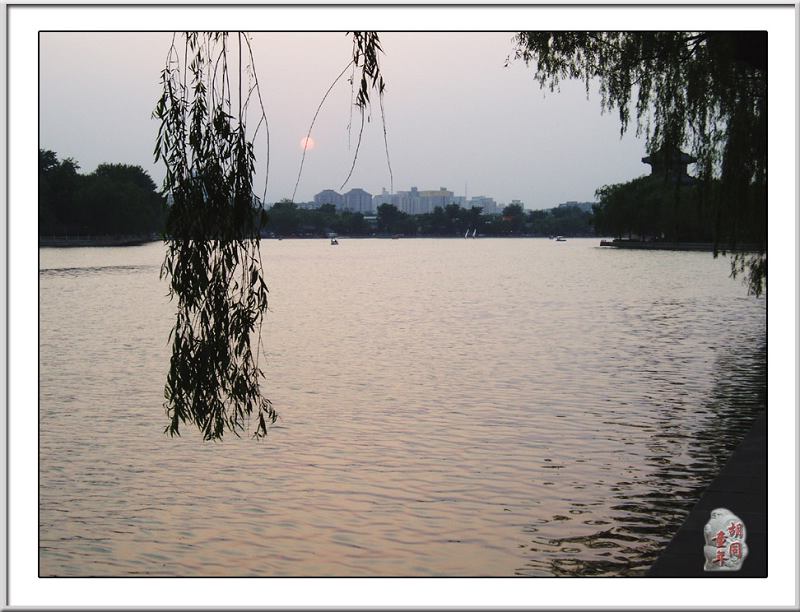

最早去后海,是小时候跟着姥爷去打鱼。这个时间是75年-78年间。 家在平安里,离后海不远,姥爷那时候经常利用休息的时间去打鱼。那时候家里人口多,收入少,打来的鱼可算是非常好的东西了。两个大轮胎内胆,打足了气儿,平放地上,用木方儿把两个轮胎绑在一起,这就叫“皮筏子”。把“筏子”往水里一放,人坐在一个轮胎上,另一个轮胎上放工具,用木浆划水。“打鱼”作业就算开始了。那时候用网,什么网、下网、收网得隔多长时间都不记得了,只记得除了些“胖头”、鲫鱼以为,还能偶获几条小鱼。那些小鱼也就有一寸来长,有红色黄色的鱼鳞。只可惜那些小鱼钻过了鱼网,都活不了多久。使我印象最深的一次是“抓”到了一条极大的鱼。姥爷骑的是“二八”车,那大鱼绑在后架子上,头拴着,尾巴已经快挨着地了,刮下来的鱼鳞有指甲盖那么大。有多大您能想出来了吧。收拾完以后切段,还分给了院儿里的邻居一些。 我跟着去过几次,但从没下到筏子上,因为胆儿小。所以每当姥爷下水后,我的任务就是看车。 后来上学了,在鸭儿胡同小学,经常走着去,自然是顺着后海走。夏天经常看到有人从里面捞出很大的河蚌,有小锅盖大小。那时候总是认为珍珠一定就在那里面。后来才知道,捞河蚌也是为了改善生活。 到了深冬,除了滑冰、溜冰车儿以外,还有一景,那就是取冰块。那时候的冬天比现在冷的多,干冷,能把地冻裂,所以冰也厚。我见到的取冰位置是在今天后海的西岸,野鸭岛的位置。一个输送带从岸上伸到湖里,工人们用的什么工具不记得了。差不多得有1米左右长的大冰块通过输送带不断地运到岸上。那么多的冰运到哪干什么用不知道了。

|