|

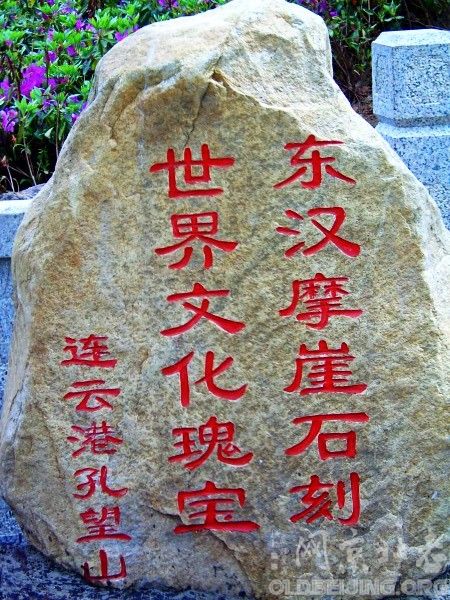

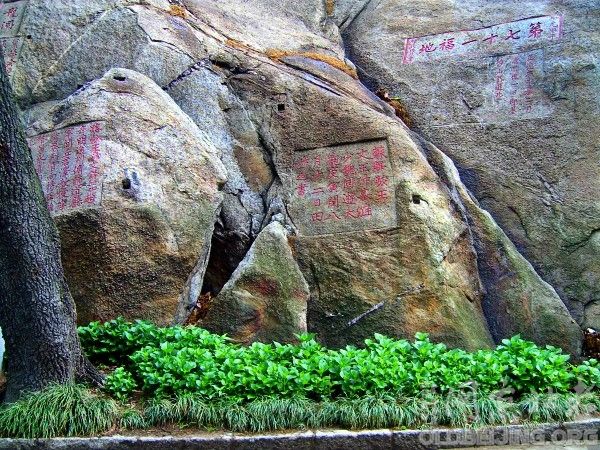

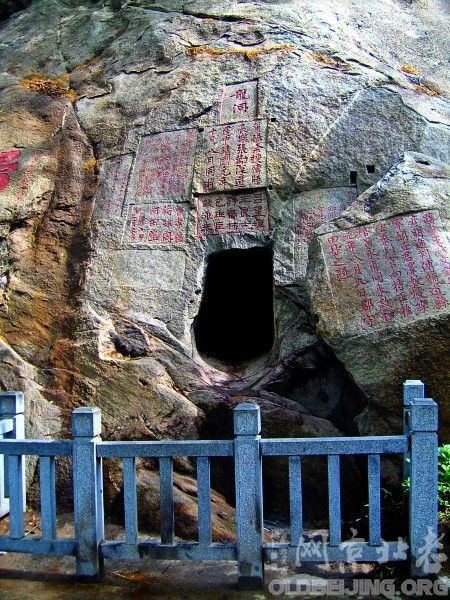

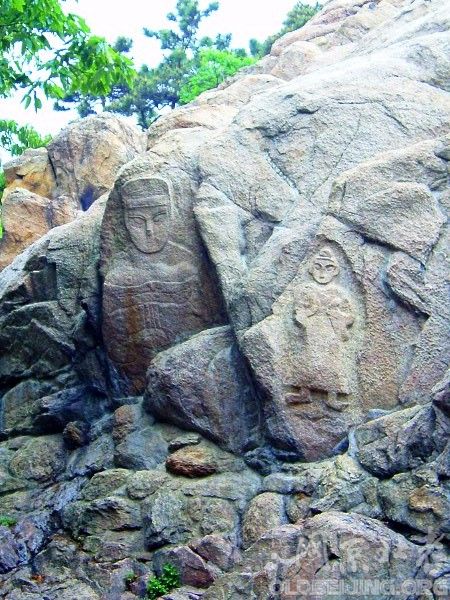

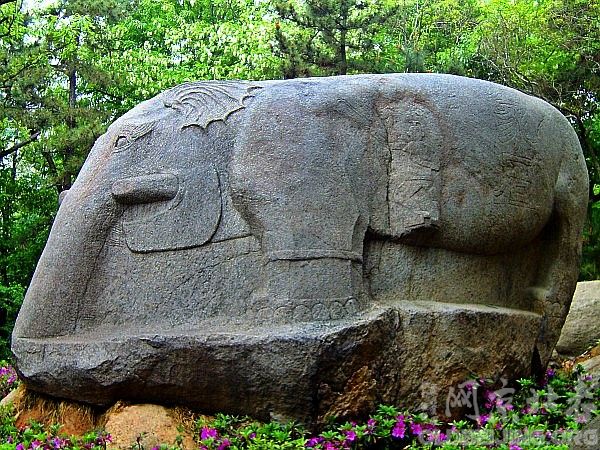

孔望山东汉摩崖石刻

% Q% k D; j) n$ T9 n; Y; E

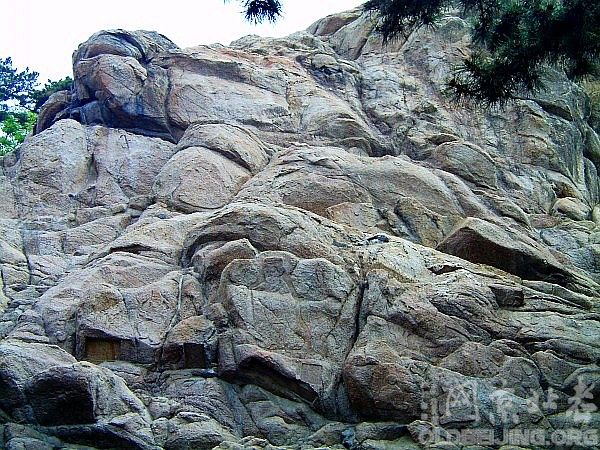

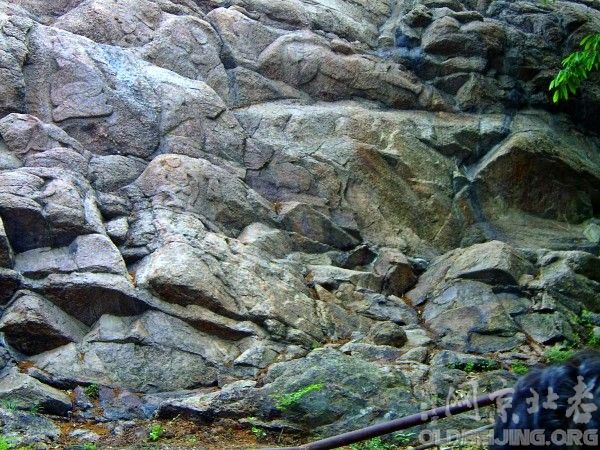

位于孔望山南麓西端。相传孔子曾登临此山以望黄海,故名孔望山。依山岩的自然形势,共雕刻出1贴躯各种形态的造像。分成13个组体,刻在东西长17米、高8米的峭崖上。最大的图像高1.54米,最小的头像仅10厘米。造像群的题材,历来说法不一。有人认为是“古圣贤遗像”,清《嘉庆海州直隶州志》认为是“诸贤摩崖像”,《汉代画像全集》认为是“人事起居”,还有人认为是“士大夫阶层的人物和武士”,或“供人作乐的被剥削者”。

& h( R V8 N1 S6 d

. G! c% g. a6 C8 j% o

孔望山东汉摩崖石刻

2 d; o& }' z4 a% v- a/ F

孔望山东汉摩崖石刻

孔望山东汉摩崖石刻

孔望山东汉摩崖石刻

孔望山东汉摩崖石刻

) n! Q6 j% u1 u% g) l8 i P8 {6 s5 N

7 k" N1 r8 x& `% y6 [4 L

& U: o; X% v/ h2 e% y2 q 1980年中国历史博物馆研究员史树青首次指出有佛教内容。概括起来约有三方面内容:一曰佛教造像。像群中有高肉髻、顶光、莲花、施无畏印、结伽跌坐等,并有表现佛本生故事的萨陲那太子舍身饲虎图。有表现佛传故事的“说法”和“涅架”。有单个立像1坐像1菩萨像!弟子像、力士像和胡人形像的供养人像等。这些都是佛教造像的特征。

6 q. g m4 {2 L _# b0 t1 y2 W6 Y1 w# Y; ]" Y

孔望山东汉摩崖石刻

, e# o1 W* ^8 i! k, }& @

# x6 _; B! \0 _# c# l# o( n

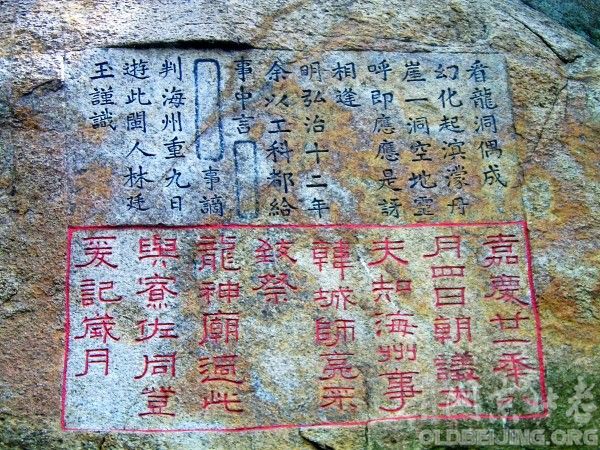

二曰道教造像。三尊各自独立存在的正面像,分别于造像群的最高处,是摩崖中最大的造像,其衣冠同汉代常见的世俗服饰,有的像下有“莲座”、“香炉”和“灯碗”等设置。当是道教在造像中的具体反映。

8 u! p, N2 |3 x8 [ ) H1 C3 l ]+ R0 L. r' V

孔望山东汉摩崖石刻

8 |* u# x8 f& Y& v

, w G9 I* k* t; { 三日世俗画。即汉画像石中常见的“进谒”、“宴饮”等。造像群的雕刻技法,有两种形式。

$ ]# l% i8 x+ {( A

3 x% p, L6 Q+ Q$ z8 [* W

孔望山东汉摩崖石刻

0 E7 j6 x( n% Z( [! r: Q

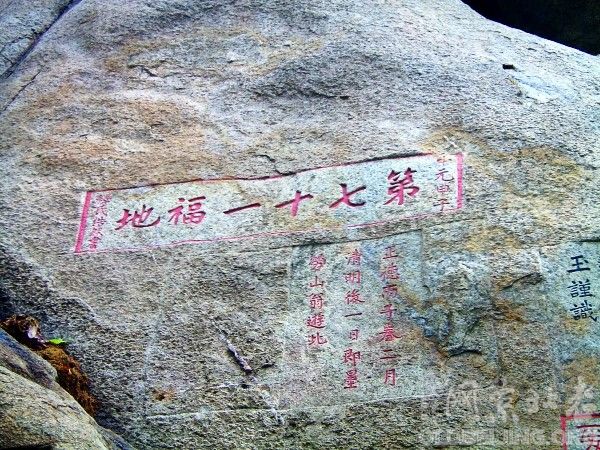

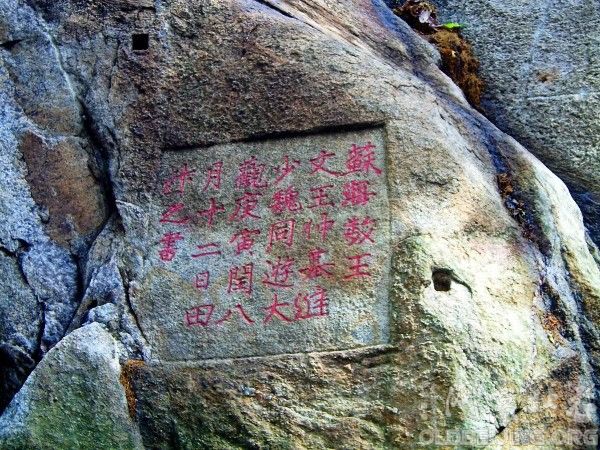

2 b2 @) x. D4 {$ z 一是在山岩上直接刻图;二是在长方形的塞中刻画。用传统的汉画像雕刻技法来表现外来的佛教题材,是孔望山摩崖造像的时代特征。具体使用了单线阴刻、平面线刻、浅浮雕和高浮雕四种,基本以平面线刻为主,约占整个造像的80%。对造像的时代,有的认为是东汉晚期。有的认为从造像的主体来看,可认为是东汉遗物。也有人据洪适《隶释》所收录的东汉灵帝烹平元年(172年)《东海庙碑》考证:东海君庙供奉的神像就有两处,一处在庙内礼堂,一处在庙外祭坛。

1 m3 Q$ ]$ i- W1 F& f2 Z2 G" |+ W6 b

孔望山东汉摩崖石刻

" R( e5 `7 f% n3 Z- u- a) d

- b7 X. f& n$ x& h$ J: t( J 孔望山摩崖造像时代,当于此前后。还有人提出,孔望山造像的年代应在“晋魏之后,元魏之前”的观点。此外,有人认为,造像时代有晚到南北朝刘宋时期,甚至唐代的可能。关于佛教艺术传人连云港孔望山之路线,也有两种不同见解。一日海上丝绸之路,二曰西域通往内地的陆地丝绸之路逐步向东延伸所至。

5 [* u. G, n) p2 t0 ^( D

孔望山东汉摩崖石刻

6 i: h% U$ R9 I2 Y" R" B: O" B% j7 W

5 G" |2 ?. ]) `3 t4 @7 A) V

孔望山造像比人们认为最早的敦煌莫高窟佛教艺术(366年)还要早约200年。它是我国佛教艺术的早期雏形。全部集中在山的西南角。依山就势浮雕而成。整个造像分布在长17米,高8米的褚黄色崖壁上,共刻有人像100多个,大的和真人差不多,小的仅有10厘米。有站有坐,有跳有卧,形象丰富,神态各异。经专家鉴定,造像刻于公元170年东汉末年,比筑于建元二年(336)的敦煌莫高窟还要早200年,是我国迄今发现最早的一处佛教摩崖造像,被国务院定为国家级重点文物保护单位。过去国内外都一致认为,佛教是从西土传到东方来的。孔望山佛教摩崖造像的发现,无异又出现了更早的东方传教的道路,对佛教史的一些定论提出了挑战。中国佛教协会会长赵朴初,1981年看了拓片后,当即激动地为之题词道:海上丝绸路早开,间文史实证摩崖。可能孔望山头像,及见流沙白马来。 |