|

关于明清骑凤仙人(河豚毒) 0 l1 L7 b8 |; u/ Z* z% B

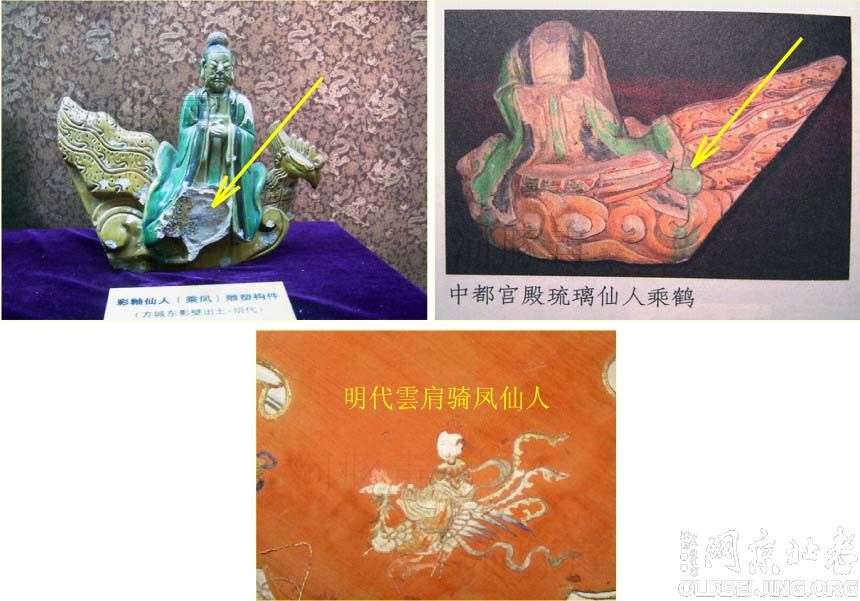

明清皇家官式建筑屋顶的垂脊上多装有垂脊兽,垂脊兽的前面多用骑凤仙人起始。这个骑凤仙人又称“仙人指路”、“仙人骑鸡”。宋代的角脊上是无座的“力士”。据说元代以后仙人才有凤骑,出现此种变化可能与元代皇帝主信道教有关,明清延续至今。元代的骑凤仙人形象目前手中没有实例照片,明代早期的中都和孝陵建筑遗址中都有出土的琉璃原物,在服饰中有仙人骑凤的雲肩,在建筑彩画上目前还没有发现实例。在明代初期的建筑上出现大量的骑凤仙人的琉璃造型,首创于明代的可能性略小,视为传承了元代的做法更为合理一些。

: B7 K* d% N; V. \

关于明清骑凤仙人(河豚毒)

3 D4 v2 m: Y+ r8 `/ l+ R* } “仙人骑鸡”具有典型的道教形象,仙人后面的垂脊小兽包括龙、凤、狮子、天马、海马、狻猊、押鱼、獬豸、斗牛、行什,这些小兽多与祈雨防火有关。如龙是天子的象征,同时具有携水镇火之意;天马、海马象征皇家威德通天入海;斗牛、押鱼可以兴云作雨,镇火防灾;行什似猴,为雷震子的形象,他们也多具有一些道教的特点。 8 A' A" K4 l% i( v

先抛开后面的小兽不细说,咱们仅看明清两代骑凤仙人的特点。 1 |) T+ c v. q7 E6 u" Q1 N* p

明代的凤与清代晚期的不同,凤的翅膀与身体是分开的,上图方城照片中,仙人下边的断口处是断的凤翅,中都那张凤翅断的少一些,它与凤身和凤尾是分开的。这个特点是否沿用到清代,最终沿用到清代什么时期,由于琉璃构件的更换周期相对较短,仙人又无年款可参照,所以不可考证。太和殿始建于康熙时期,目前其保留的一部分骑凤仙人还是此种做法,但因为琉璃上没有年款,不能确定是否为康熙时期新烧的还是明代遗留下的构件原物,而且目前太和殿的琉璃仙人样式、尺寸特点不一,是维修过多次后的结果。下图为武当山金顶明代早期的骑凤仙人,还有故宫某明代建筑上的凤翅,皆有这个特点。以明孝陵和中都出土的琉璃构件看,明代凤头的朝向有的与仙人面向相同,有的朝前,做法并不绝对统一,但清代官式建筑皆是朝前的。

3 ]5 m" x5 Q8 U0 n. _

关于明清骑凤仙人(河豚毒)

+ w* Z7 C+ H0 C6 I* k" j" ?( w: ^2 H

1 w# Z G2 h* r" V; c, @" \, | 再说仙人,仙人具有典型的道教人物特点。关于这个仙人比较多的传说是:“齐闵王的化身。说东周列国时的齐闵王,被燕将乐毅所败,仓皇出逃,四处碰壁,走投无路,后来被飞来的一个凤凰所救。在屋檐的顶端安置这个--仙人骑凤,大概还有绝处逢生、逢凶化吉的象征意义。” + \) m$ q8 r. \. d% C+ W7 v7 u

从上面的孝陵、中都、武当金顶的骑凤仙人造型上看,明代早期多为侧坐样式,后来变化为正坐样式,清代官式建筑皆为正坐样式。

6 \. J. @( `. I& h/ ~ 其实很少人注意到,仙人手中还插有或者握有一个玉板,此玉板叫“笏”,又称“圭简”、“朝简”、“朝板”、“奏板”、“玉笏”、“手板”等。原是古代君臣在朝廷相见时所执的手板,上面可以记事,以免遗忘。朝中之笏有一定之制,天子用玉,诸侯用象牙,大夫和士用竹片。道教则不受此限,根据条件均可使用。举行道场时,高功登坛,双手捧笏,如对天庭。很多琉璃构件偏小的仙人省略掉了手中的玉板,或者直接刻于道士胸前,尤其是清代晚期,所以大家很少注意到这个物件的存在。仙人手捧玉板的造型和齐闵王落难被救的故事之间的关联,就不可而知了。不知道齐闵王是否信道教,或是否曾经也拿过类似的板子。所以,传说终归为传说,也就是取其逢凶化吉的象征意义而已罢了。有兴趣的朋友可以用长焦拍一下故宫太和殿每个仙人的细部,估计其中个别的是现存最大个、造型最棒的仙人了,做工精美,凤头上还有鹿角。 / B# \, H4 t% p4 Z) Y! ~

关于明清骑凤仙人(河豚毒)

" j; H0 v) y& }

4 k. |0 o' @/ T- o; h! l) S2 O 古建筑博大精深,需要我们仔细发掘的东西还很多,此帖就算是草草讨论而已,希望大家多关心多用心对比观察古建筑。 ' A% r( b7 r5 o

|