|

有关北京的图书拾贝 9 F+ v) E! Q/ |

( Z S/ K" X. ^' X, R& J) }3 Q; q6 w9 u 这个话题《有关北京的图书拾贝》,是因为我想稍微系统一点读些各个方面关于北京文化的图书。后来一想,干吗放着河水不洗船,我身在图书大厦,图书大厦的图书究竟能够成为某种特定选题资料库的可行性有多大,用些许心思,肯定会有一些收获。再说,这同样也是对于北京文化建设水平的某一侧面(书店文化含金量)的测试。

- l, E k' d( t6 E# I 因自己只是蜻蜓点水,而图书分类是至今也是没有成为完整系列体系定论的课题。何况咱的切入点‘北京文化'本身就很含混,甚至不符合图书分类规范,我在图书大厦有关的图书柜架找了找,马上对口的不是就有,翻了几本,好像有这样分类的:史料,专著,论文,报刊。这样分有他的道理,但好像还是说服不了我,所以,还是以我己见这样分类,可能更贴近读者一些。 $ b ^+ K0 x/ \1 v; d& k0 i

: x- `$ l1 T' M, Y1 z+ B- 1. 导游图书类。

- ]9 Q0 Z s' ^. i5 V 旅游图;旅游教材。这类书一是实用性较强,一是商业广告性较强。作为初级参考资料,寻门索骥还是可以的,外地人和初接触此类题材的朋友,用起来还是很便捷。这类书我个人觉得,有的实用性较强,如官方例行的导游书册,但比较浅薄,思路也很陈旧;有的个性化较强,如驴皮书一类。这类书主要以个性旅游为关注点,有些观点很新颖,我很喜欢;有的借旅游做包装,推销的水分较大;还有就是专题专物的导游,实际是导购图,虽然不是学术经典,但是看起来赏心悦目,也是独具匠心的。这类书的印刷不是为了收藏,所以属于"快餐"文化吧。

5 c9 ^4 Y# J# f" {% A" m: l& r }! l0 j

- 2. 地图索引类

$ G1 O6 f- t6 \) C& q3 \+ h 这类书其实原本是地图,本身的价值在于明晰交通道路。可后来陆续出了一些老北京的地图翻版,可读性就不局限于地图本身了。加上现在的1039 系列图书,这类书对于了解北京也是很直接的。有一位老师,叫杨浪,以地图为经纬,把历史知识,事件典故与当时的历史地理紧密联系起来,让人读起来,可信程度极强,加之每个年代出品的地图,肯定多方位体现了当时的政治经济文化的多方面资料,以当年出品的地图,理解当时的历史状况,的确可谓"按图索骥,有章可循"所以想系统的了解北京文化,以地图为资料的突破口,将是一个非常明智的选择。

! D; x% F) B. h P+ F t: |: X/ D0 A

, I, }8 [: d: s/ |; r- i- 3. 掌故史料类

/ m# t. }9 [, j 这类书比较难找到确切的门类,只能徜徉于史地图书专区,现在这类书出的比较多了,至于水平,自己不是专家,但感觉象张金起老师那样以新的思路加上现实照片和相关老资料图片的书籍,不是很多,反正这一块是真正想了解老北京的人,必须认真汲取的重要阵地。现在看到的一些有文字图片的画册不是很多,这和当时历史照片很少有关,所以很多画册就是以画代照,其实也有很值得收藏的,如况晗先生的铅笔画画册(陆元老师撰文)。

* } X+ a+ Q7 V- L$ L3 k1 h" T! p. q V, F& r

- 4. 选题专著类

' Q) O5 b! o$ z! E* k7 K7 }8 a

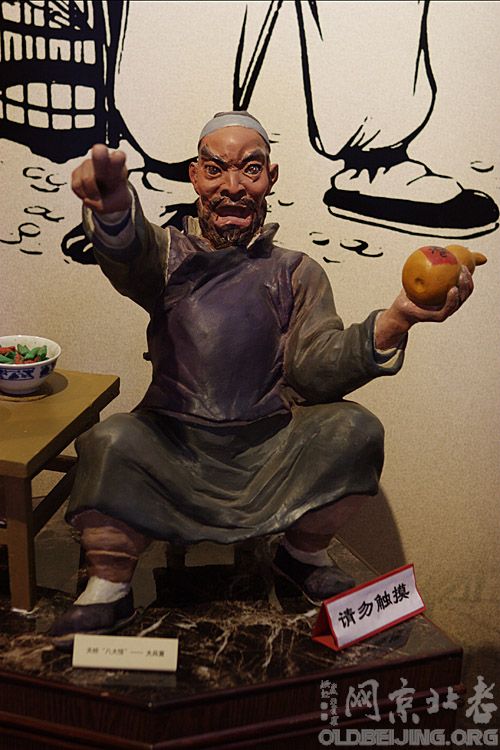

这也和上面的情况相近,只不过专题性更强,譬如讲民风习俗的,六行八作的。可读性可能更专注一些,作为资料的搜集,或是某一题材的知识储备,这样的书,还是很有价值的。还有象季羡林,侯仁之这样的学者教授,他们都有关于北京的论著,似乎还有这样的集册,网上经常转载传抄一些这样的作品文章,读起来余香满口,沁人心脾。 / w) D/ X5 }$ S/ F) T. f5 Z

3,4类的图书,我摘录了《北京民俗文化普查与研究手册》的相关论述:

" A8 O% V1 H! ]8 {1 @ G" \ 史料。自元至今,列举了841部。

1 O+ b4 K1 {8 u 专著。中文 1935---2002 。 92部 8 \0 ^- l; R9 Q- X3 D. o

外文 1931---2001 。 94部

r$ H2 I# D+ W! k5 }7 @# |, P 论文。中文 105篇 外文19篇。 . Q; r6 Z1 v& P. }6 K9 S Y& }

期刊文章。中文 318篇。外文40篇

& P" ^% S* q* @+ U; ^, U2 ~0 k8 }5 i3 o% r/ ?" M. o$ _3 A

- 5. 文学小说类

0 R& i5 @4 _! f% ?3 N0 x5 r 京味小说,有老舍这样的大家,也有刘一达这样的新锐;有刘心武这样中规中矩的《钟鼓楼》;也有王朔这样的流行文学;还有象《青春之歌》《野火春风斗古城》,以北京为背景的革命文学;至于象"霸王别姬""法源寺""还珠格格""城南旧事";等等港澳台,海外华人的怀旧演义,真是琳琅满目,读起来赏心悦目,想起来收获异趣;散文可能多一些,新的诗歌,诗词,能够脍炙人口的,就相对少的可怜了。现在由于大院题材文化的兴起,这类图书对于解放到文革,再到改革开放,都有很多的文学作品。其实北京的文化,很大程度的源远流长,在于它的兼容并蓄,所谓历史上的"宣南文化"也是外地文化溶入北京文化的具体事例。而作为新一代进入北京的干部军队人员,他们的社会参与能力,必然要体现于对于北京文化的发展变化,所以,这部分文学作品,也是了解北京文化的重要组成部分。 6 q$ ]: P/ _& R* f5 h

) I F. A7 c/ M, V5 v& W2 C- 6. 图片画册类,

- P8 R8 L: m$ d8 k. u& q! r. _4 Q 这类画册图片,以风光摄影为主。作为直接感官观看浏览还算过瘾。北京人大事作不来,小事又不做的臭毛病在这类书籍中显现尤为典型。小的明信片,内容陈旧,品种匮乏,比起其他地区作品,愧不言表。而真正跟的上时代节奏的画册又十分罕见,所罗列的北京名胜,早已千人一面,味如嚼蜡。可能现在也就是旅游的外国人也许买几本,外地人买这样的画册,也可谓冤大头了。还有一些‘老照片,黑镜头'类的画册。看看也无妨。只是收藏性不强。前一阵拍北京老胡同,皇城故宫,门墩砖雕的画册出过一些,的确很有水平,过目不忘。但是似乎人文气息少了一些,甚至时代感觉没有,好象有些追其形,舍其神的品相。这一阵还出现了外国人拍的史料型的照片,非常珍贵。而且现在潘家园一类的旧书市场,也有原装的家存老照片出现,但是因其是家庭自存,所以文字记录几乎没有,只能作为一种资料性的佐证而已。至于为了奥运出了一些画册,政治宣传性太强,作为客观表述北京的图片史料,就很勉强了。 / [5 K, K% u) d1 `

+ I0 d; p2 G& R! P# d( q, D* X% ]

- 7. 古旧名著类

. F3 `5 u/ q5 b+ L 我在东北兵团就特别喜欢的《燕京竹枝词》,《日下旧闻考》,可能是上个世纪八,九十年代北京出版社翻印了一批。眼下这些书也很难找到。不过星星点点还是有宝可觅的。也许在北京的中国书店多一些,新华书店基本见不到。这些书的史料性,可读性都极强。因为清末的政治经济文化大气候都是一个历史社会的转折契机,很多的墨客骚人,才高八斗,可时过境迁,书中的黄金屋,颜如玉都随着科举制度的废弃,成了南柯一梦。这个阶段的很多作品,甚至可以和中国历史上春秋战国的百家争鸣相媲美,这些书籍的,学习,掌握,搜集,翻印,宣传,讲解,如果不作好,真是抱着金饭碗要饭吃了。 9 [( F5 H/ Z% q: R6 o! d6 E! w3 ]

* L8 y" Q6 ~0 V8 W" h/ `* i# I- 8. 其他学科类

* L' ]( G+ G& f

比较典型的是建筑类的学术专著,虽然意在建筑,可是封建皇城文化的形成积淀,对于北京城市的形成组建都有着坚实的的理论根据。如《北京胡同志》还有地方志,史料旧档,等等翻新文件集注,都是搞认真研究的必备材料。至于医学,戏剧,餐饮,教育,风水,宗教,语言。文字等等因为北京的历史古都的原因,这些方面都有着独到的学术成果,通过这些科学成果的发展演进,同样可以解读北京的文化的结构史因。现在有些地方的区委开始注重这方面的事情了。宣武出了不少,如《宣南鸿雪图志》东城区也出了《东鸿图志》,西城文物局也有刊物。都是上个世纪能够活下来的人,给我们留下的宝贵文化财富。

) f. v% s3 {$ ]! q) [

& K/ ~$ `8 c) G7 \- 9. 地域刊物类

6 C t$ B$ r4 i! R9 Y, `3 t+ g9 f

全国的出版社有500余家,而在北京的就有300余家。这些出版社虽然各有专署,但是北京的文化肯定会近水楼台先得月,把盏头筹。而北京文化的大环境,又给了这些出版社搭建了最理想的创作平台。尤其专署于北京区域的报刊杂志,肯定比地方优势甚过,稿件的丰富资源,首都的环境优势,使得各式各类,档次内容,读者群类,关注方面的刊物信手可及。刊物的优势更在于时代节奏感,所以在这些新人,新事,新思路,新角度的文化传承上,北京的刊物是了解北京的时尚必备。北京是中国的政治文化,经济科技的中心,整个中国的变化,都会首先在北京有所体现,所以,了解北京,不仅仅是挂着北京头衔的刊物,很多中央或部署的期刊杂志,也经常以刊登北京的内容,来体现刊物的视角和节奏。 " y m. ?% d, Z' _# V8 @

% g7 e' A& B& {2 Y# g- 10. 综合类

. d$ o- @5 b! Y8 X; U

还有一些书,从个人的角度描写,记述,拍摄的北京胡同。如刘英毅的《我的胡同生活》还有华新民老师新出的《为了不能失去的故乡》等等于北京文化用现代角度审视问题的图书,很有见地和水平 。

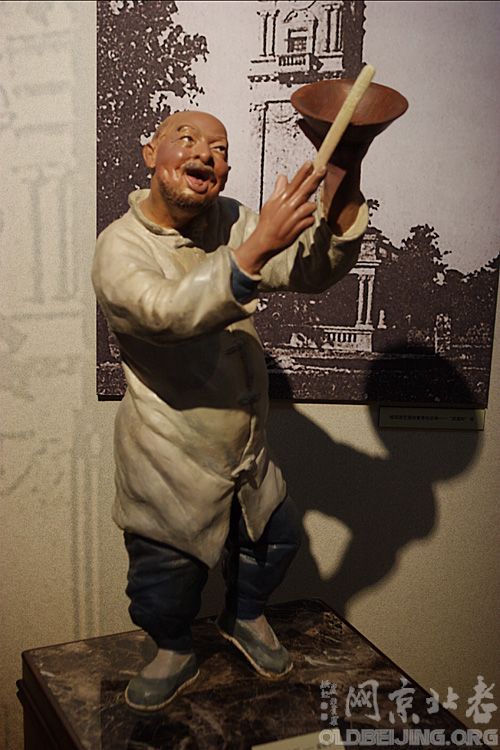

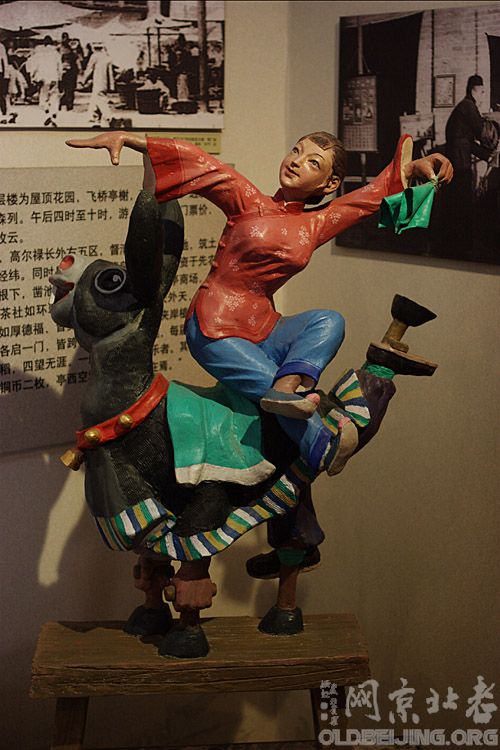

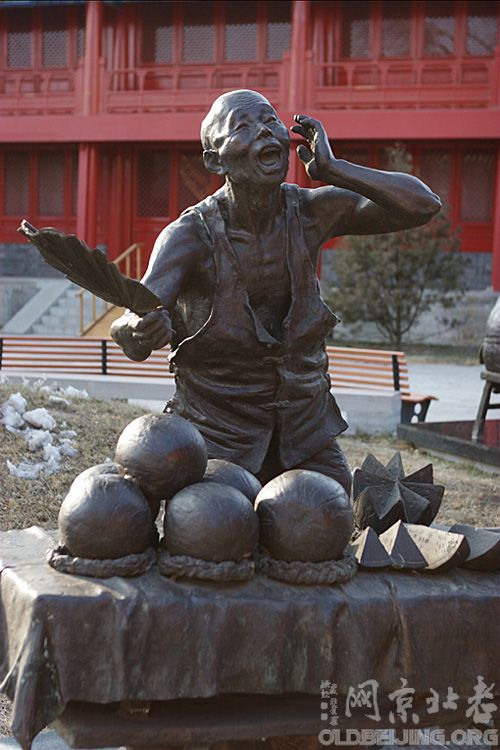

4 f" A3 J2 j, j* R) n 零零散散说了这些,肯定挂一漏万,譬如,京巴只是一种狗的品种,但为什么,只有北京能够生成培育的出来呢,答案只有一个:只有北京的皇亲贵族才能具备养育这种物种生灵的各类条件。从而可以衍生出,北京很多历史具体枝节的成因,是由其特定的历史地理文化条件酿成的。 再譬如说天桥文化,虽然各地都有当地文化的集散地,但是天桥文化决不仅是北京土著习俗的单一构成,由于北京的京城优势,所以各类文化要想在北京立住脚,肯定得在天桥热身敲门,象京剧是外来品种,结果是在北京开花结果,演绎成宗。而评剧则是在天桥摸爬滚打,历经磨难,才历练成佛的。所以这些散碎的的珠玑,经过北京这块风水宝地的修炼升华,才能构成为中华民族的文化瑰宝,我们研究这些点,块的同时,更要连线成面,这样才会准确深入全面立体的把握北京文化。这一类的图书,很难见到成本集册的书籍,但是有心搜集还是找得到的。譬如现在陆续的又出了一些各方面的工具书,如有古建的,有语言类的,例如北京大学出的《北京话词语》齐如山的《北京土语》还有一些老北京名人的回忆录,都是很好的了解北京文化的书籍。 0 n% t' N" K0 E) F9 l

说了这些,一是抛砖引玉,我喜欢拍摄老北京,拍摄胡同四合院,是在拍摄老北京的文化,那么真想拍好这些片子,就得知其然还要知其所以然。一是,也让人们知道,现在的北京的文化,固然被一些人糟蹋的令人发指,但还有一些北京人为了自己的精神乐园,自主支配业余精神生活而在努力着 。

9 C- @5 e! ~ }2 Y/ t0 A+ ?; j附:老北京网的一位斑马网友,也列举了研究北京史地必备的十大综合书籍:"1《北京历史地图集》2《北京名胜古迹辞典》3《日下旧闻考》4《燕都》5《北京文物报》6《北京寺庙历史资料》7《明清北京城图》8《乾隆京城全图》9《光绪顺天府志》10《帝京景物略》除去以上介绍的一些必备书籍外,还有一些书籍也是研究老北京的原始材料,如果有机会也可以购买一些,如《燕都丛考》、《北京地名志》、燕山出版社版北京旧闻系列、学苑出版社兔爷系列等"。 ( n# ^3 w$ V& E9 B& y8 G/ B

6 o, c2 A! @5 \2 D+ ?( }1 x

! j4 [7 ?' B! O! n( C+ g 初稿 06.5.12.

9 m5 N9 x" G7 u& W/ _* l$ L" f( e0 ` 修改于 09,5,12

. }) q+ |9 ^( n2 Q9 F+ N/ o# ^于图书大厦。

|