|

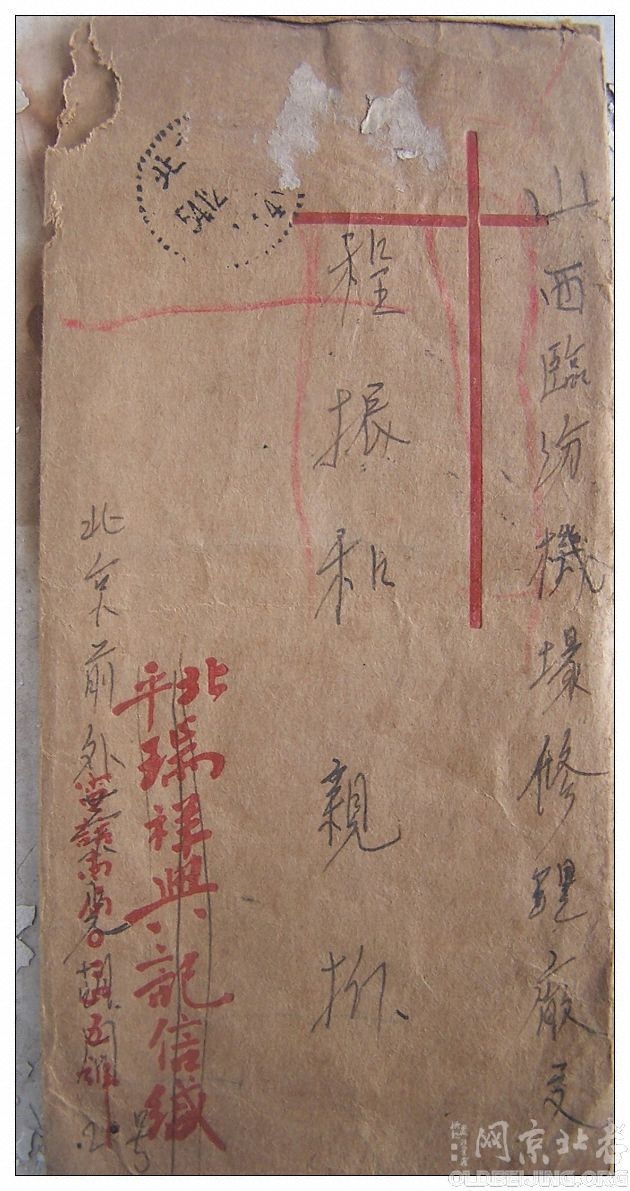

偶然弄了这么一封信,是1954年从北京前门外茶儿胡同2号寄出的。本指望信中能有些关于北京的细枝末节的记录,结果没有发现。唯一可能透露一些作者辗转信息的部分还被撕掉了。信的作者在父亲去世后,一心想跟兄弟分家,种种托词不过都是为了这么个目的。兄是亡父前妻所出,弟是后妈儿子。婆媳关系,兄弟关系,无论在什么时代都是个矛盾的永久话题。1954年的山西临汾还允许买卖土地房产吗?这个作者曾经在外蒙工作过,似乎离家也是在躲避什么,为何提心吊胆?粗看一过倒也值得玩味。 " X! Q1 `" b( k& ~ \2 k

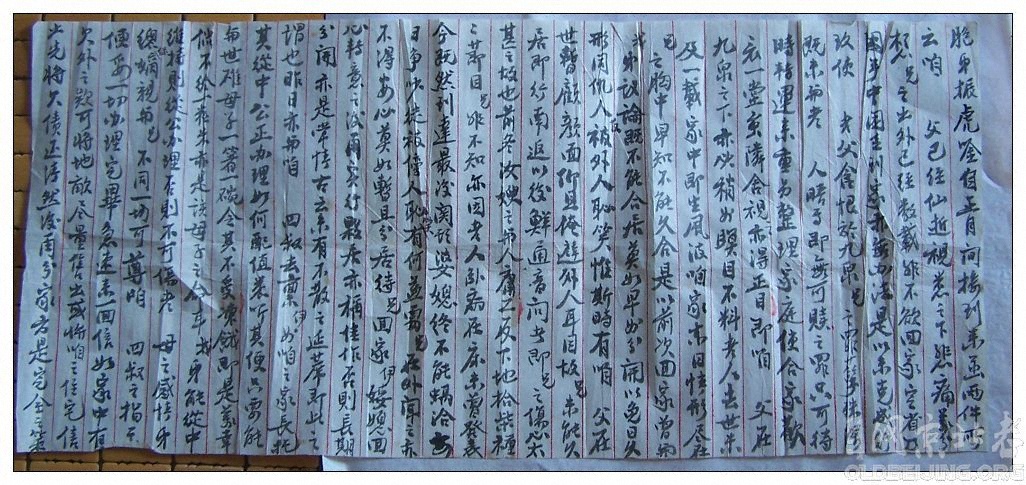

9 h. I" H7 U" a: X胞弟振虎鉴,自正月间接到来函两件所云咱 父已经仙逝,视悉之下悲痛万分。想兄之出外已经数载,非不欲回家空省,乃因手中困乏,到家亦无办法,是以未克成行。玖使老父含恨于九泉,兄之罪孽殊深,既未与老 人XX即无可赎之罪,只可待时转运来,重另整理家庭,使和家欢聚一堂,虽邻舍视之亦得正目。即咱父 在九泉之下亦必稍为瞑目。不料老人去世未及一载,家中即生风波,咱家末日情形尽在兄之胸中。早知不能久和,是以前次回家曾与我弟议论,既不能合居,莫如早为分开,以免日久形同仇人,反被外人耻笑。唯斯时有咱父在世,暂顾颜面,X且掩蔽外人耳目,故兄未能久居,即行南返,以后鲜通音闻。考即兄之伤心太甚之故也。前冬汝嫂之与人庸工,反下地拾柴种种节目,兄非不知,亦因老人卧病在床,未曾发表,今既然到达最后关头,婆媳终不能融洽,每日争吵,徒被旁人耻笑,有何益处,兄在外闻之不得安心,莫如暂且分居,待兄回家伊婆媳回心转意,再实行伙居亦称佳作,否则长期分开亦是常情。古云未有不散之宴席,即此之谓也。昨日亦与咱四叔去禀,伊为咱之家长,托其从中公正办理,如何配值悉听其便,只要能与世雄母子一箸一饭,另其不受冻饿既是美章。倘不给一粒米,亦是该母子之命耳,我弟能从中维持则从公办理,否则不可伤老母之感情。总系嫡亲与兄不同,一切可尊咱四叔之指示便妥。一切办理完毕,急速来一回信,如家中有欠外之债,可将地亩尽量售出,或将咱之住宅售出,先将欠债还清,然后再分家方是万全之策。否则兄概不负责。(后半行残缺) + ?$ `5 A1 L! M9 ]+ u L- M, Q

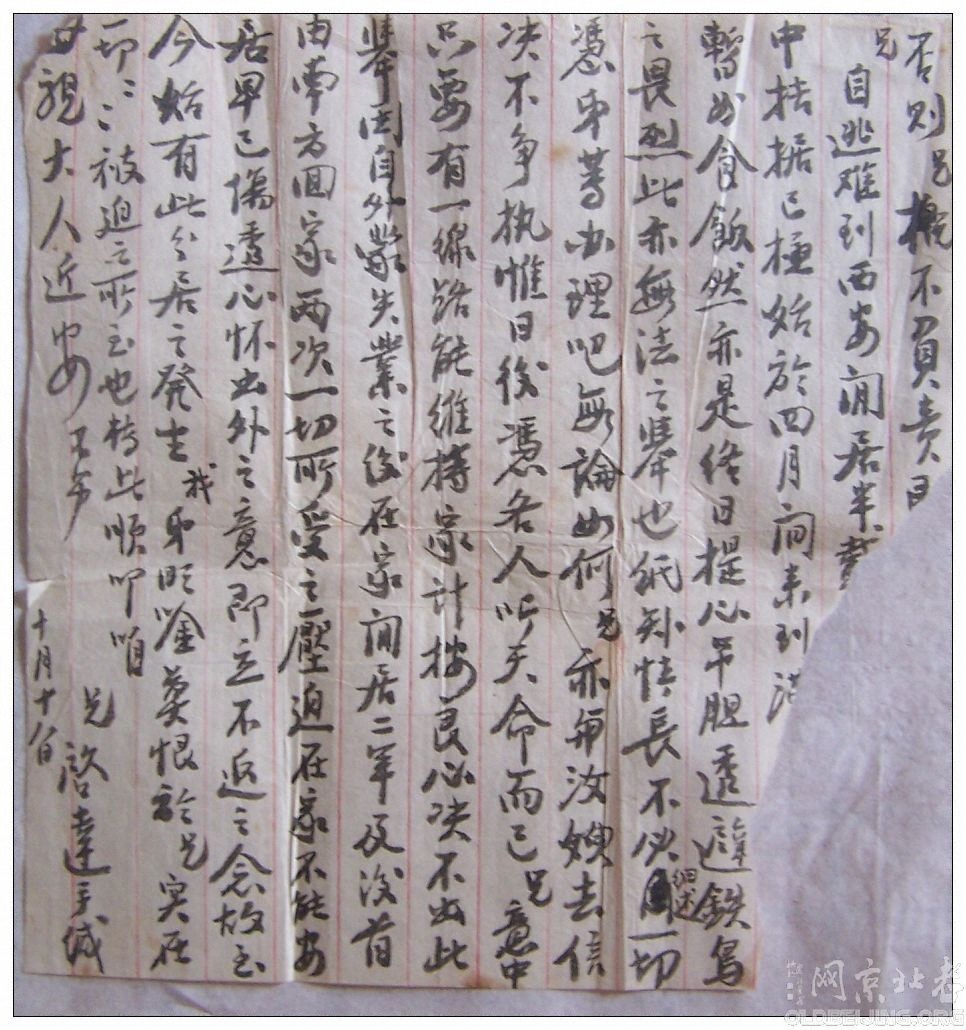

兄自逃难到西安闲居半载,(后半行残缺)

- X6 M7 b2 `- F4 F3 [# w中拮据以极,始于四月间来到(后半行残缺) 6 \ b) o/ ?0 e& ~

暂为食饭,然亦是终日提心吊胆,透避铁鸟之畏烈,此亦无法之举也。纸X情长不必细述,一切凭弟等办理吧。无论如何。兄亦与汝嫂去信,绝不争执,唯日后凭个人听天命而已。兄意中只要有一线路能维持家计,按良心决不出次举。因自外蒙失业之后,在家闲居二年,及后首由南方回家,两次一切所受之压迫,在家不能安居,早已伤透心怀,出外之意即立不返之念。故至今始有此分居之发生。我弟明鉴,莫恨于兄。实在一切一切被迫之所致也。专此顺叩咱母亲大人近安。不X % \; X, x' p/ J6 v3 S

兄启达手缄 ' R# C: z3 E- a

十月十八日 * u; s; T. S4 I2 s7 Q; |

, U4 C6 l( v5 o8 R9 ^7 Q5 |信发出的地址:前门外茶儿胡同

( G) s/ V8 t" P6 P

e" G" S/ P9 V2 j* n; v

见证淹没在历史中的老北京生活片段之四一个老北漂的分家信

. h J$ B7 R9 s8 c7 a 2 ]3 D. ^- x& ]+ v, x: a( D1 g

信封是借用的北平瑞祥兴记的

9 t5 m8 G+ L$ p! K+ M# W: V% q

见证淹没在历史中的老北京生活片段之四一个老北漂的分家信

见证淹没在历史中的老北京生活片段之四一个老北漂的分家信

见证淹没在历史中的老北京生活片段之四一个老北漂的分家信

|