|

以下照片,是前几周拍摄的 : f7 a! T4 r) w2 o! C

9 B$ ?( b: i# |* _$ Z, O& m

从今天的建筑形制上看

7 z4 C% v* I; q5 X- _9 w1 R该建筑的大门为三间一启式,即面阔三间,进深一间,中间一间为开启的门扉

/ k( P2 [4 O0 Q6 w ) `* p0 s/ F' n0 b5 X* s

和用于居住的四合院不同,凡庙宇、祠堂的大门均坐落于中轴线上,并于大门对面建影壁一座 7 f1 G5 K+ S+ p0 y5 q }0 T. a1 i

该建筑的大门两侧各有倒座房两间,使祠堂达到七间的面阔 ) G3 z e* n: I* n) }

5 O0 I. o' H$ L# N5 O; |9 X

此门扉样式为“蛮子门”的样式,即门扇位于最外侧的檐柱位置 ) q8 q# Y! [& u r; _) K9 L7 x

博缝头、戗檐上均无砖雕,走马板上亦不饰彩绘,显得朴素大气 7 }7 M4 ?: j2 H. p2 S! y, C

% @$ b9 n( G* i

不知是否是后来改建造成。但据我估计,改建时应该不会改变当初的形制 6 O# s3 x$ W; ~$ p5 D0 F

这就说明,祠堂的大门的造型不像寺庙那样形制规范,而是形式呈多样性

1 a) O1 w: c' Y# n: s比如,文天祥祠的大门,是一座独立柱牌坊门形制,门下以滚墩石支撑,梁枋多饰彩绘

' ]6 l- w9 Y- Y6 l9 {$ l门的两侧有倒八字影壁,将大门衬托得华丽精巧

4 c, `9 @9 ~) w7 o; `

3 y9 O" s0 {5 |3 O但是该建筑由于在后期被设置为官学用地,是否会对门扉进行改制也不得而知 $ J& k* c+ ^+ \' j9 c5 g6 e/ ]6 f

但个人认为,无论改变与否都属于正常情况

. j+ E" c# c. ?1 U $ ~, ^. v+ N/ o3 x# I

附:

/ t' e; m- N6 A ( w' G, ~2 U* b; C2 \" P

祖大寿祠堂(以下根据网上资料整理)

7 R1 r7 V1 B: h2 y' F

/ ~3 D/ ]& @1 t9 A. u赵登禹路与平安大街交界处有地名为“祖家街”,但今天的名称是一个没有历史渊源的奇怪名称“富国街”。 - b" a/ U% }3 x) u) \1 s, }; M& W

1 I! y1 ?! ^8 N2 N0 g* t

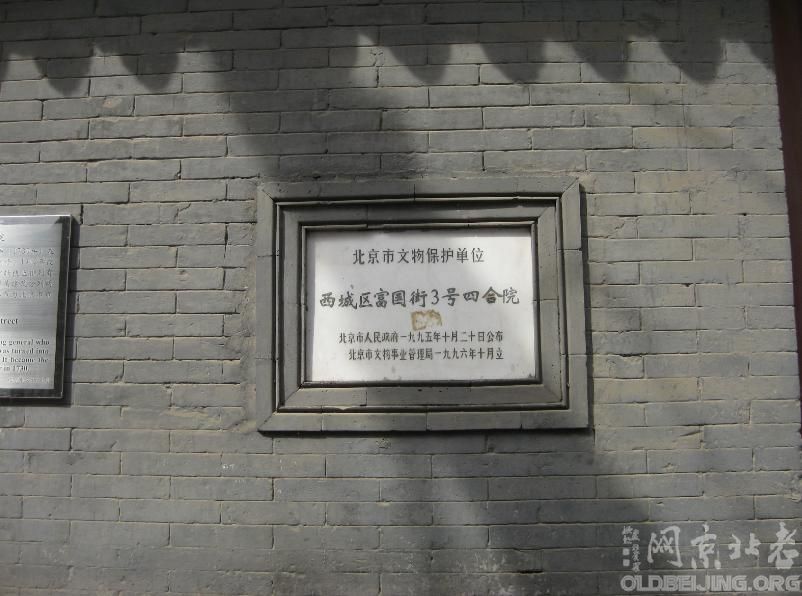

8 v" C6 x+ p: G( j. X5 S所以叫“祖家街”,是因为这条街路北坐落着“祖大寿祠”的缘故(现在这里是北京市第三中学)。 ' o1 f& _: c. o, k C Y

祖大寿,辽东人,降清明将,明时镇守辽东,骁勇善战,降清后受到皇太极器重,亲授他为总兵,属汉军正黄旗。清入关后,祖大寿将家安在了西城大桥胡同(今祖家街)。祖大寿在这里生活了12年,卒于顺治十三年。此处遂改建为祖家祠堂。

4 \& q/ a! w% @# D h清雍正八年(1730年)在此设八旗官学、正黄旗官学,乾隆三十四年(1769)重修。祖大寿祠现为北京市重点文物保护单位。

% ~' j# ~4 ^' P, Q& }! A- t

Y' v- p! C7 {6 c! v祠堂坐北朝南,门外原有上马石一对。前院北房(正厅)5间和东西耳房各1间,后院北房(后寝)5间,东西两侧有耳房各2间,东西配房各3间。前后院间有一座规制大、设计巧、造型美的垂花门,这座垂花门在北京四合院的垂花门中数一数二,门口两门礅雕刻精美,气派不凡。祠堂正厅建筑保存完好。 1 m$ L0 c/ ]1 B2 b$ _/ g& z' _. J

8 k( }& q4 ?8 h( u( v, L' u

0 o/ G/ H5 _: @% U* H$ X

2 s# a. b& |$ L/ w( b 2 H3 u7 |/ c t/ q

( k4 ]/ Z; ~+ n e: ^. Z

|