|

1 Z' S2 s( z6 o* [: b# Q 四合院的门墩

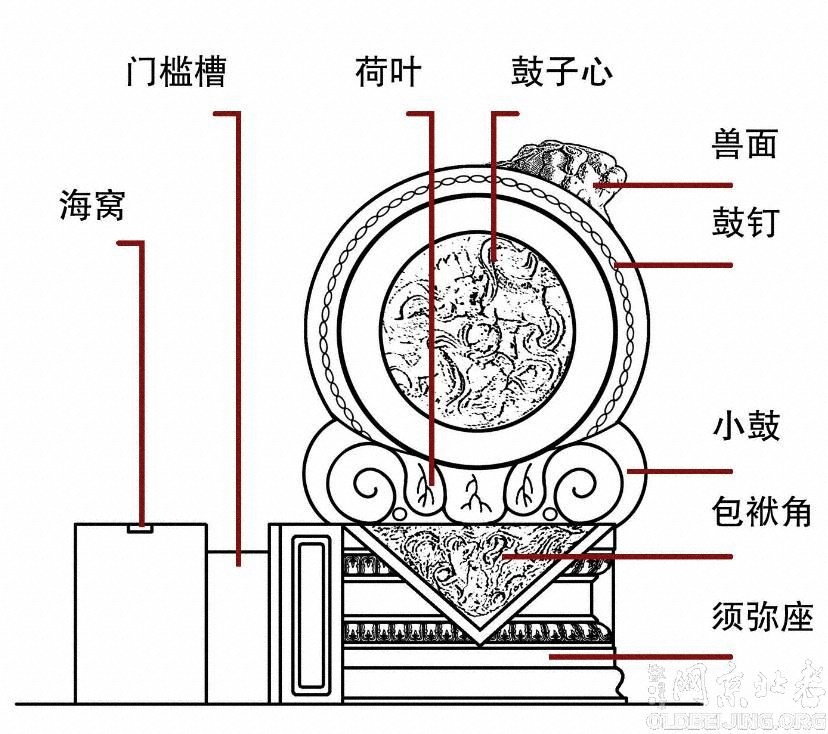

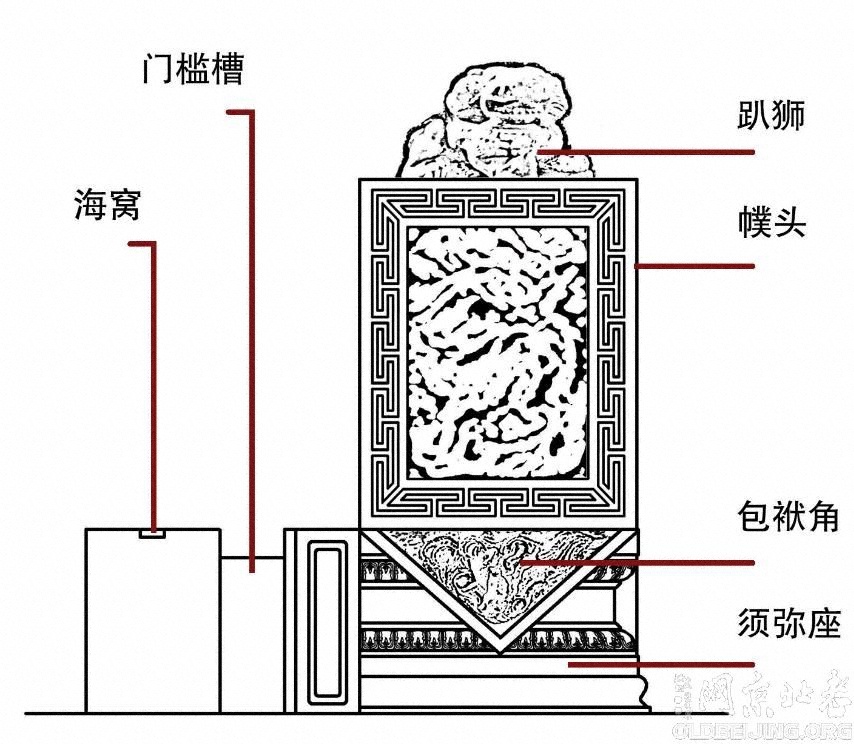

$ @! J# r ~& @7 G7 W* V8 L. q门墩与北京的四合院密不可分。门墩又称门座、门枕、门鼓,是安放在四合院的大门底部,起到固定门框,安插门轴作用的石质构件,是由“门枕石”发展而来。门枕石由一块整石雕刻而成,中间有一个槽用于支撑门框并安插门槛,并由门槛分为门内和门外两部分。门内部分有一圆形凹槽称“海窝”,用于插入门纂,即门轴的下端,与固定在中槛上的连楹一起起到固定门轴,便于开闭门扉的作用。门外部分历经演变和发展,逐渐成为宅院主人身份的标志,被称为“门墩”,读作“门墩儿”。

; `! E- ]) O5 Z) a' [# c" \, F- {位于四合院宅门外的门墩雕刻十分精美,由须弥座、锦铺和鼓身等部分组成,鼓身主要有鼓形和箱形两种,鼓形的称“圆鼓子”,箱形的称“方鼓子”,鼓身上雕刻着中国传统的吉祥图案,是了解中国传统文化的石刻艺术珍品。门墩也作为整个门枕石构件的统称,并根据门楼的形制不同,门墩的形制也各有差异,且还有一些其他的鼓身造形。

3 F4 }# Z1 ^6 p( B3 G4 O; z+ I从建筑的功能上看,门墩的起源与宅院同步,最初只是起支撑固定门扉的作用,为的是让门轴安装稳固。后来为了区分门第,随着大门占地面积的扩大,门外的部分也相应地加大突出,枕石的头部越做越高,以至后来用料用工远远超过门枕的实际功能与作用,除了建筑功能以外,增加了宅院主人身份的标识性和观赏性。由此,门墩逐渐演变成为一件精美的艺术品。

# x& J$ n4 f' C6 r须弥座是整个门墩的基础,雕刻有莲花的纹饰,上面通常是锦铺,俗称为包袱角,顶端多有兽吻或狮子。数量颇多、最为精美的的门墩就要算是常见的鼓形和箱形两种,又以鼓形门墩为典型。 3 P3 {% b% W. w

鼓形门墩又叫“抱鼓石”,形似圆鼓。关于这种圆鼓子的起源有两种说法,一说是官衙门前升堂击鼓和守门狮子的结合体,本用于官衙,后来安放抱鼓石便成了权利地位的门户象征;一说其本是战鼓之形,本为武官宅门的象征,抱鼓石的等级也由宅门的等级决定,原本雕饰有兽吻的抱鼓石是高级武官,没有的是低级武官。 3 _: {1 B8 `( l! A

无论如何,最初只有官宦人家的宅门,才能安放抱鼓石。但清中期随着捐官制度开始泛滥,捐官政策为商人扩充政治资本的同时也为抱鼓石进入商贾大户奠定了礼制基础。清亡

- V7 F5 E" r5 Z5 ~8 ~, F之后,宅第等级限制消亡,不少迁入北京的官僚、军阀、富户在新建、改建宅院时自不会受旧制之限,于是才有了北京城数量众多的抱鼓石门墩遗存下来。 , s7 ?/ P: t7 M

而箱形门墩,形似书箱、钱箱,又被称为“幞头鼓子”,箱体称为“幞头”,原本主人家多为文官或商贾。最初,箱形门墩带狮子雕饰的是高级文官,配其他雕饰的是低级文官, ) p8 ^$ A [5 C

无雕饰的则是商贾之家。 ( D# N L& X5 ]. D6 f

圆形和方形门墩的选材考究,正面和侧面通常雕刻工艺精湛,栩栩如生的纹饰。圆鼓的两侧图案以“转角莲”最为常见,讲究的还刻有各种吉祥纹样,如:麒麟卧松、犀牛望月、蝶入兰山等;也有刻五个狮子寓意“五世同居”、刻蝙蝠、铜钱寓意“福在眼前”、刻稻穗、花瓶、鹌鹑寓意“岁岁平安”等等。圆鼓子上面一般为雕有兽形,或兽面或站狮、蹲狮、卧狮,兽面即是龙生九子之“椒图”,具有镇宅避邪之功用。王府、皇族门前,更直接将门墩设置为狮子的形象,称“狮子门墩”。

9 R2 g. R" |8 B! G由于鼓形门墩深具影响,因此也习惯以“鼓”字来称箱形门墩,将其称为“方鼓子”。方鼓子也多精美雕饰,四面都刻有不同的吉祥纹样,同样可分为瑞兽祥云、花鸟虫鱼和

( s- Y/ k3 M# n; e器物什锦等等。

/ {# P1 i2 r2 V门墩是四合院建筑宅门上的重要组成部分之一,其和门簪、门槛、门框、门扉一起产生的整体装饰效果,具有祈福、吉祥、辟邪等装饰作用,大大增强了宅门的美感,更成为一 9 ?3 i/ X6 D4 D. @

种精美的石刻工艺品。 ( D/ P5 h# o5 ~7 a7 V3 i7 F# S

" h2 N: [! J9 n* D2 N2 m5 ^注:摄于潭柘寺的圆鼓子门墩的鼓心上,即是最常见的转角莲花图案 ( z8 n1 u, Q5 l

老北京四合院的门墩概说

老北京四合院的门墩概说

|