|

5 G% V+ i0 `3 ^' ^《尊贵的宫殿,俭朴的窗棂》

+ D* q$ i% s0 Z) u6 k/ o. f8 E( \8 y《辞海·语词分册》下卷1387页“棂”和1412页“櫺”的解释:“棂”同“櫺”,是栏杆上和窗户上雕花的格子。 * `1 r# D4 S& l3 J% G$ U

窗棂有多种样式,也有多种纹饰。但是故宫名列后三宫之一的地位尊贵的坤宁宫,却安装着俭朴无华的直排式窗棂。

3 t* H* G3 ]% a" I$ R& K8 o坤宁宫始建成于明朝永乐十八年(1420年),原是明代皇后寝宫, 面阔九间,原来在正中开门。1644年李自成农民军攻陷北京,崇祯皇帝的皇后周氏奉旨在坤宁宫自缢身亡。 4 f5 P0 Z& L: H; u: E

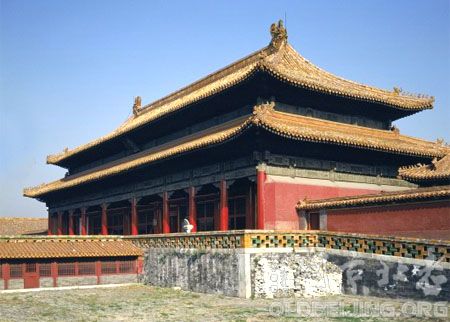

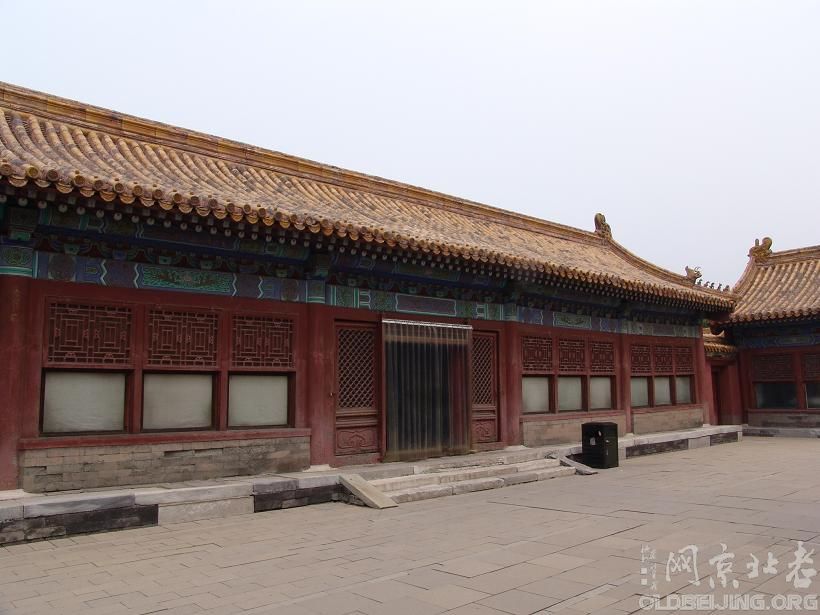

李自成撤离北京时,放火烧毁皇宫。清朝于顺治二年(1645年) 沿袭明制重修了坤宁宫,顺治十二年(1655年)又仿照盛京沈阳的清宁宫样式再次重修。嘉庆二年(1797年)乾清宫失火焚毁,祸及坤宁宫前檐,嘉庆三年(1798年)再次重修,现在的坤宁宫就是这次重修以后的状态(见1图)。 3 o8 r5 x+ F1 H

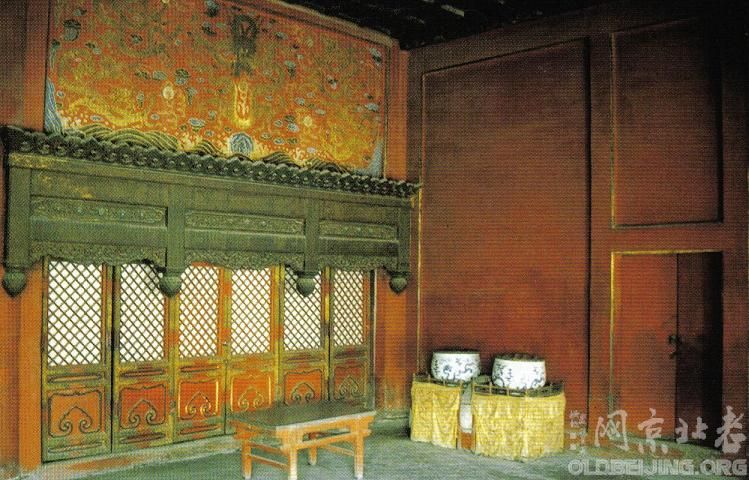

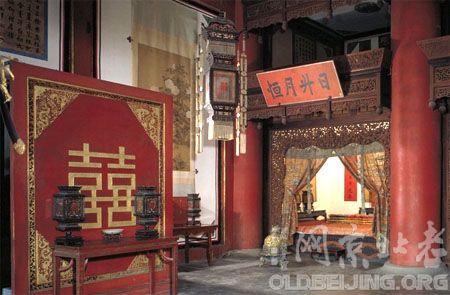

坤宁宫面阔九间,两端是廊道,宫室实有七间。顺治十二年改建以后,成为萨满教祭神的场所,皇后改为住在东六宫或西六宫。坤宁宫七间宫室被分隔为东二间皇帝大婚喜房和西五间祭殿,殿门不再居中开设,改为开设在(不算两端廊道)五间祭殿的西起第五间。殿门之内,对面是煮肉蒸糕的神厨(见2图),右面旁门通往喜房(见3图)。 - X% {5 h+ r; b7 e ^" ^$ r" i

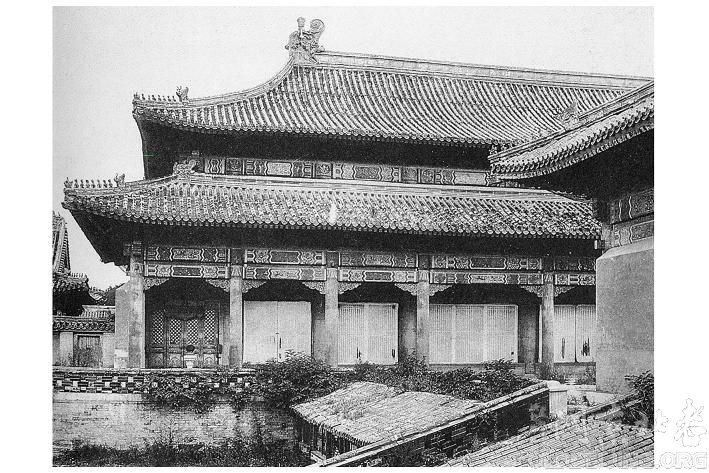

坤宁宫前檐,装有“田字格”内窗,内窗之外加装吊搭式直棂护窗,护窗上端装有合页,平时护窗被掀起90度,使用风钩悬挂(见4图)。

! j. D. c; l7 v. W坤宁宫的护窗,采用关外传来的俭朴的直排窗棂,不加雕饰,而且沿用关外习俗,将窗纸糊在窗棂的外侧(见图5)。这样在寒风吹来时,窗纸可以依托背后的窗棂,不致被风掀起,还能防止窗棂积雪,避免雪化时被水浸泡窗纸。

; K$ ]/ O$ b1 X. f: V9 ]" Q清代北京还有“上支下摘”式的护窗,护窗分为上下两截,白天上支护窗可以向上掀起90度,使用风钩支起(见6图),下摘护窗则摘去放在窗根。晚间再将下摘护窗装回原处,将上支护窗落下,可以抵御寒风,保护隐私。

1 t2 s: Y2 m+ y( [现在的故宫景仁宫和帽儿胡同婉容故居,还保留有上支窗,可以看到落下的上支窗与窗框平齐,但是下摘窗已经失去,内窗与窗框之间有一段空间,就是安装下摘窗的位置。 6 }7 n& r2 w- {% l6 ^) V7 K

花絮二则:

( J0 `" [* S/ c* ?, j) z: d. m9 C花絮一、上窗户 ( f% y7 n7 x2 J2 h. k6 ~1 k3 b) S

《晚清宫廷生活见闻》所载浦杰作于1962年的《回忆醇亲王府的生活》写道:“不论是太监和妈妈(女仆),连我们也是一样,都不怕我的父亲(第二代醇亲王载沣,后来出任监国摄政王)而怕我的母亲(荣禄之女)。有一次,我父亲因为天已昏黑,散差太监还不“上窗户”(当时在夜间,每扇玻璃窗,都得用方形雕木的纸窗安在外边,叫作“上窗户”),便问一个姓李的散差太监,为什么今天还不上窗户?那个太监便理直气壮地回答说“因为今天奶奶(指我母亲)不在家”。当时其他的太监一方面在旁边暗笑,一方面替同事担心。我父亲听了虽然也生了气,但仅大声说了一句“我还在家哪,可恶,上窗户”。 / ]5 s7 C5 U5 a, z, }7 ^1 B

花絮二、坤宁宫吃肉 6 O; p. k' h# ?& o

坤宁宫神厨煮肉蒸糕锅灶部分的布置:这一部分在正间之东的首间(即对着门的一间)向南的隔扇内。灶上有大锅三个,两只猪各占一锅,另一锅蒸切糕。 \5 E1 y; @1 T) `

灶的北窗棂上挂着煮猪用的铁钩、铁勺、铁铲,窗台上放着照明用的铁板灯、木板蜡台。东墙上设着“东厨司命灶君之位”的木牌。隔扇外靠东墙设着“盛净水瓷缸”二件,放在红漆缸架上,两缸架之间放着一块圆形石头,叫作“打糕石”。据《满洲祭礼》卷五解释,打糕是“以稷米蒸饭,置于石,用木榔头打烂”,是粘糕一类的食物。

' [" c0 Y0 i, i' ]- l8 Q! f) j; ` 我们(朱家溍)曾经特请文史馆的衡亮先生到故宫博物院参加意见。衡先生曾经当过清朝的御前侍卫和都统等职,当年他每隔几天在月华门值宿。他说:“每逢值宿的日子到五更天的时候,就听见乾清门有太监喊“请大人们吃肉”,当时的习惯语是“叫肉”。所有乾清门的侍卫进来到坤宁宫门口领肉。那时候我是伊立答(满语即站班的头目),还有几个御前的和卓钦(即侍卫中管理蒙文翻译事)、太医院值班的,共六人,进门来,从南窗下每人拿一块毯垫(白心红边),地当中有一灯架子(现在尚在坤宁宫),在灯前放下垫子,向西一叩首,坐下。有太监给拿出一盘整方的肉,另有一人给盘内撒一把细盐,用手来撕吃,吃完把盘子一举,就有太监接过去,倘愿意再要也可以”。这是他谈每日吃肉的情况。

9 @, B1 T! q. p1 ?, v$ D8 H : l( `3 k# @+ U) a+ O

|