|

大年三十儿的白天,家里待着实在是无聊,于是乎拿起家伙,约上战友,去胡同里看看。 在德胜门汇合了乐乐和事儿,毕竟是大年三十儿,路上异常通畅,就连时常拥堵的德内大街,亦是没有什么阻碍。德内大街西侧的改扩建工程,基本成型了,其形式与新修的赵登禹路相差无几。一水的新三合院,西侧向西拓宽了一进院子的距离,而东边则没有什么改动。

南行至德胜桥,便发现了这一处寺庙建筑。其位置是西海东沿11号,从现有的资料里,没有什么记载这里的,从地图上了解,此处曾经是“玄应庙”。 庙这个词,在中国传统建筑中,最初被赋予的用途,主要是祭祀家中先祖,与祠堂作用近似。因为秦代,为了表示群臣尊卑,则除了皇室之外的人家,祭祖之处,不允许称之为“庙”。故改用祠堂。 随着宗教思想的流传,庙这个词,更多指的是宗教供奉的神明。比如关帝庙、龙王庙。以及一些由某些同业集体出资,祭祀先贤祖师。例如过去修脚行业的祖师智公和尚的“智公庙”,这类庙遍布各地。人们对其祭拜的目的,往往也很有简单,并有具体指向性。 根据这些信息,推测玄应庙中所被供奉的,应该是安岳石刻创始人玄应大师。 玄应是唐代著名的高僧。据《安岳县志》记载,玄应是唐代有德行的著名高僧,于唐玄宗开元一年(公元713年)踏遍名山古刹,从北至南,来到普州安岳,四方募化功德,修建栖露寺,某日,玄应脑子里浮现出安岳儒释道三教合一的庞大石窟艺术造像群,眼前红光闪耀。次日,玄应做完早课,便召集众僧商议,说出自己的想法。玄应倡导:“普州安岳,人杰地灵,石刻造像,北方有云岗、龙门,南方应是我普州安岳。民众忧于病患,吾想在此山崖四周雕塑佛道神像,永葆太平。再则,又继承祖先遗训,弘扬佛。”众僧皆响应。 —《资阳时报》作者汪学林

玄应庙目前尚存一进院落,山门已经被改造,两侧山墙已经是红砖。只有顶部的灰筒瓦在代表其身份,现在被当作一个修车铺。东西配殿已经是后建造。正殿保存尚算完整。灰筒瓦,两侧山墙很厚。梁枋上已经丝毫看不出,过去是否曾绘有彩绘。可能是年头太久,这位石刻创始人的庙堂里,却非常的严肃,没有任何的雕琢。正殿盘头下的一点蕃草纹雕饰,竞再找不到其他的修饰。 从这里出来,德胜桥东侧路北,也有一处寺庙建筑。而看上去,比玄应庙规模大一些。门牌是后海西沿19号,从地图上看,这里就是永泉庵的所在。后海地区的庵比较多,尼姑们,还是喜欢这等风景秀美的地段儿。

永泉庵山门三开间,卷棚顶筒瓦,现山门部分被改成为民居,中间的门紧闭,也没有看到匾额。在其东侧第二开间位置,开一小门。进去一进院子。正殿已经被淹满在自建房中间了,只有一边排山铃铛和折了一半儿的过陇脊露在外面,正殿两侧,各有三开间的耳房。估计是禅房。

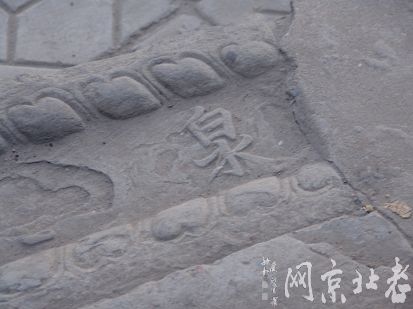

《宸垣识略》八卷第四部分上记载:“永泉庵在德胜门桥东,有本朝康熙间大学士张玉书碑。” 康熙年间的碑就没有找到,但是突然想起来,一次经过南官房胡同的时候,在某家门前石阶上,发现的一个“泉”字,非常的清晰,当时认定,这是附近某个寺庙山门上的匾额。  回来查找地图,在南官房胡同周围,虽然寺庙众多,但是却鲜有名中带有“泉”字的。于是怀疑这个石匾,就是永泉庵所有。 接下来,便是充分的享受过年期间,胡同内的宁静了。后海地区也许一年之中,只有此时,才会有此等安宁。间或有胡同游的旅行团,不过跟平时比,真是少多了。穿过几条纵横交错的小胡同,走到了鼓楼西大街上。  捋了捋西大街北侧的几条胡同,已经没有什么老胡同的样子了,几个风烛残年的老门牌儿,安静的挂在门前,等待着又一个年头的来临。在铁影壁胡同,一位大哥倒是很客气,说把那个老门牌儿送给我们,想了想,还是让它呆在那里吧(其实还是挺像把它带回来的,呵呵) 回过头来,挨对面的庆丰垫补了点儿炒肝儿,包子,继续奔东,到了甘露胡同拐了进去。 通常这个胡同的名字中,隐隐约约带有那么几分禅意,十有八九名称来源,都与胡同内的寺庙有关。说道“甘露”,自然想到了让小周郎配了夫人又折病的“甘露寺”。不过,甘露胡同内,却从未有过甘露寺。甘露胡同北段对应鼓楼西大街的位置,最早称为“甘石桥”,清代改称“干水桥”,后来撤销,称作甘露胡同。而甘露胡同南端,曾经确实有壕沟和一座东西向的小桥。汪精卫谋炸摄政王,就在此桥之下,当然,沟和桥都早就没有了。  一道鼓楼西大街,隔开两侧胡同,有着很明显的区别,一边是旧的脏乱差,一边是新没文化。就在这一旧一新之间,老北京越走越远,再现古都风貌,和谐岂是街边宣传画上,几个字那么简单?

甘露胡同西侧,有一座即将废弃的三层小楼,楼很破旧,里面还住着不少住户。难得有个置高点,没道理不上去的,三人悄悄爬了上去,从面向北的窗户,俯拍了几张,虽然不是很高,也凑合了。无奈相机的广角有限,被那二位结结实实的嘲笑了一番,等着他们的片子吧。  此时,后海银波荡漾,加上宁静的环境,哥儿几个实在无暇再去考证什么了,还是抓紧时间,享受一下这等氛围。然后,去找个地方喝两杯.........呵呵。

: V( X4 e! W" t; D# a1 d& R% Q[此贴子已经被作者于2007-2-19 2:45:36编辑过] |