以下是引用老三在2009-4-12 19:55:00的发言:; I/ i K/ ~$ A$ F4 E

# Q+ f) u1 Q( ?laojy学长:请您介绍一下您的两位同学——我们的学长情况。 / z: W- Q, G1 O9 Y1 D: X

来参加联谊会前,我就担心一个同届同学或同班同学见不着,因为仅有的2位尚有音信的同班同学碰巧都为要事所累都来不了。到时,其他届别的校友们成群结队欢乐与老师相聚,而我形单影孤,岂不心中百味杂陈。所以一位同届同学、一位同班同学的到来,自然让我惊喜异常。56年时六年级是两个班级。那位同届同学是六一班,我与这位同班同学是六二班。我以前在网上对各位校友说过,我们这一届的同学上网少,与老师同学联系少,绝不是少情寡义。而是时代与历史造成的。建国以来几乎所有动荡折腾我们都经历过,那时生活的穷困和条件的馈乏使我们离校后,不可能与老师同学保持正常的联系。那时没有电话,没有手机,没有电脑,没有相机。如果要走亲串友出个远门少则半个月的工资,多则一个月的工资都不够,普通人家每日每月主要是要保证有饭吃。改革开放以后过去没有的,现在都有了,要联系和走亲串友都完全有条件。但是我们这一届的同学都是近70岁的人了。但是有手机多数功能不会用,电脑摆在家里不会玩,也不想玩。我们这一届来人不多,我想老师都会理解和原谅我们。 + y6 ]3 R. V7 B7 ?( }( b

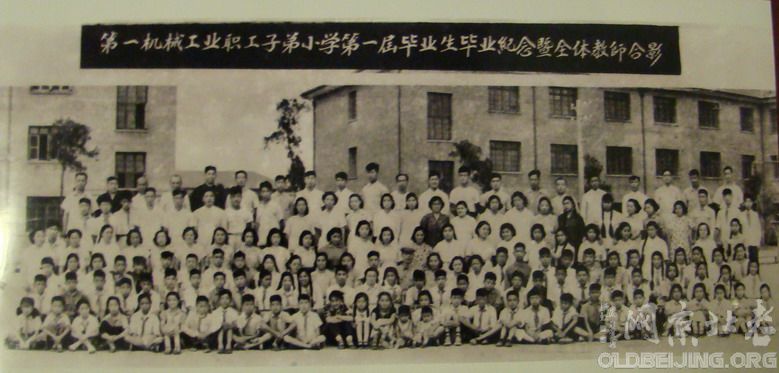

这位同届同学见到我,就高兴异常地说起当时在校的情况。他的班主任是张薇老师,我的好朋友亓桂林与他同班,他现在还记得当年亓桂林的故事,他能说出一串我们班同学的名字:温德明、赖维烈、徐启山、辛培民。他家住在一机部四局的家属院,他父亲是留学德国的高级技术人员在一机部科研单位工作,享受国务院津贴。现在已经100岁了。前几年他家曾遭受不幸,所以他怀念小时母校那无忧无虑的幸福生活,特别渴望见到老师与同学,说说心里话。他至今还保存着在小学的毕业照。这张照片太珍贵了,我曾四处寻觅。见到这张照片,让我又回到几十年前,见到那时年轻的老师和儿时的同学。

( L- W3 g$ u( W: B" P 0 D' K d7 F. m0 M8 Y0 ~

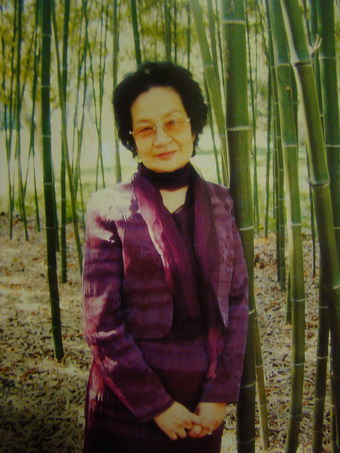

/ ?7 |# X1 Y: q/ c/ S这位是我同届同学。

9 @/ a: o: ]) Z$ l

这是一机部子弟小学56年的毕业照 + h5 b. U4 e+ ]: i8 N

! S/ i! b7 v( W# D u+ I" _

另一位是我的同班同学,是一位有成就的女画家,想当年在班上时我总认为我是班上画画最棒的,我们班墙报上的报头画及插图都是我画的,现在看来我当时太“兵僚主义”了,班上藏匿这么一个女中豪杰,我竟然不知不晓,也没有让她发挥作用真是该批。她长期从事美术工作,曾任《中国邮政》、《中国艺术》的美术编辑;北京工商大学继续教育学院教研室主任、教授。多次在加拿大、台湾等地举办画展。她早年定居加拿大。得知举办师生联谊会,她也是渴望与老师同学相见急切赶来。

+ D5 N4 s5 k F0 Y

+ C: m# Q' H, l) i+ v3 z

* D9 E) |& b0 i" s2 U

这位是我的同班同学

1 ~' \+ X) z- O2 @3 x* @

* f2 n# y: {* J: u) M8 P

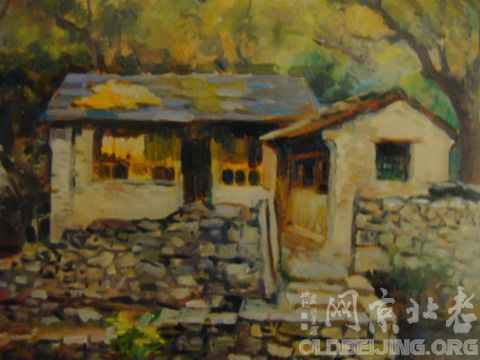

4 L$ U- l t1 z3 G以上是我同学的画作

|