一首胡同谣,从老北京的彰义门说起原创2020-08-13 12:46·北京西单传统文化联盟

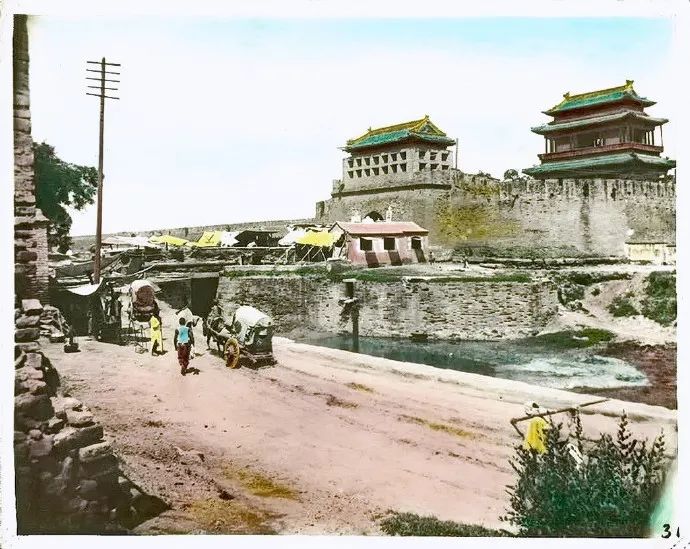

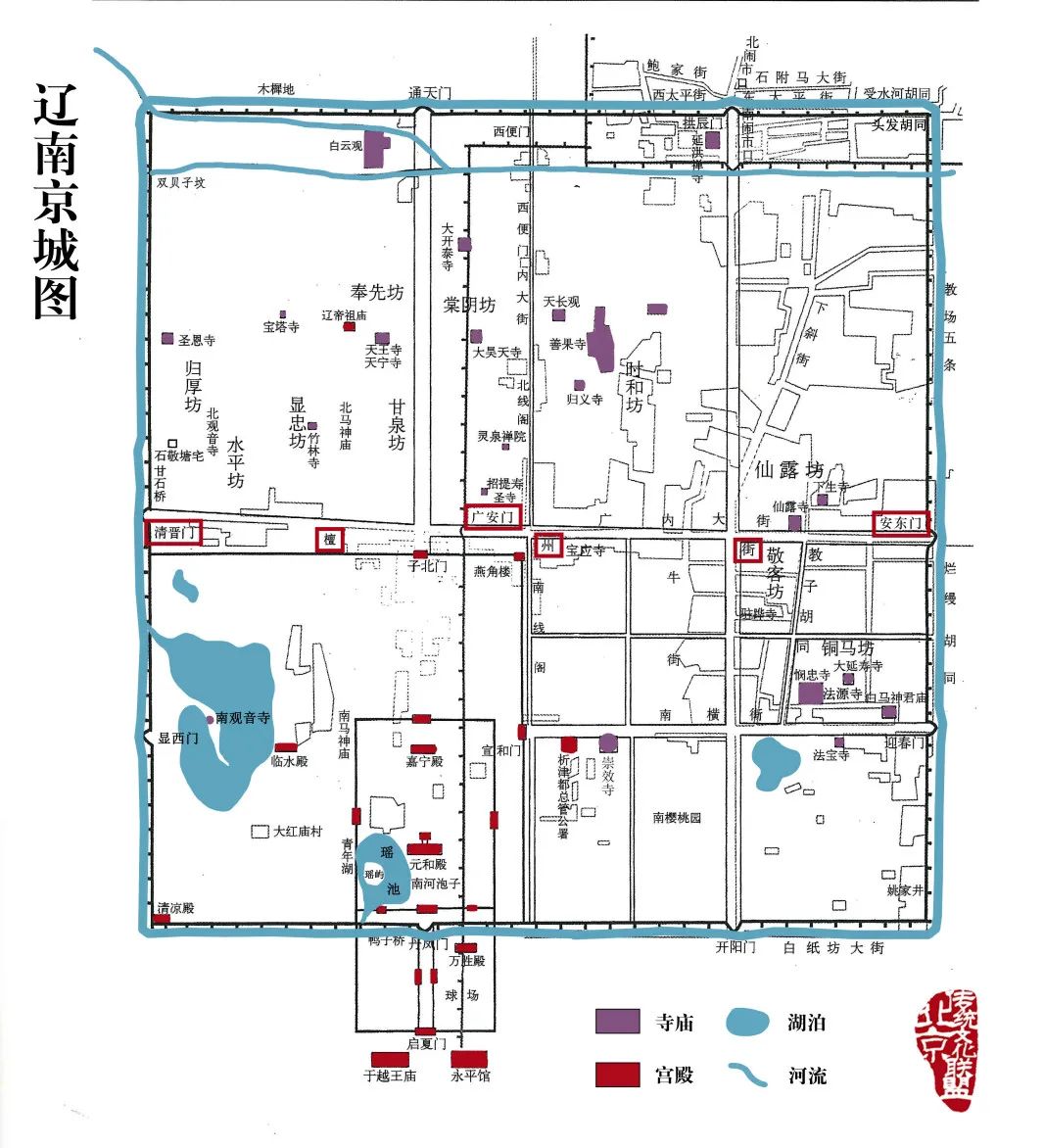

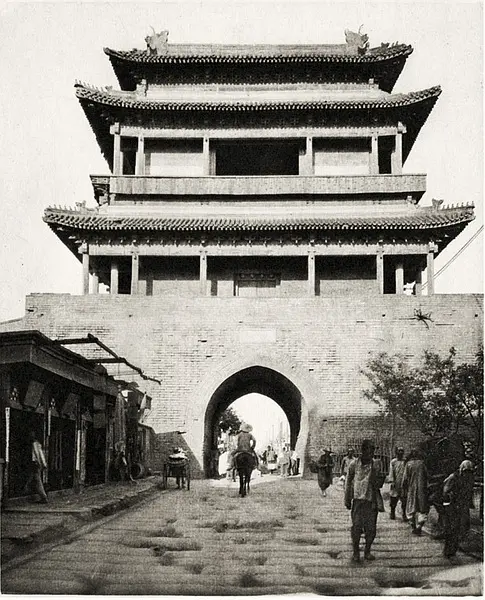

/ {9 U& }- A+ W; m9 [8 J; E 1902-1905年,广安门全貌。 * [( a3 o8 p. b. u

“一进彰义门,银子碰倒人。”

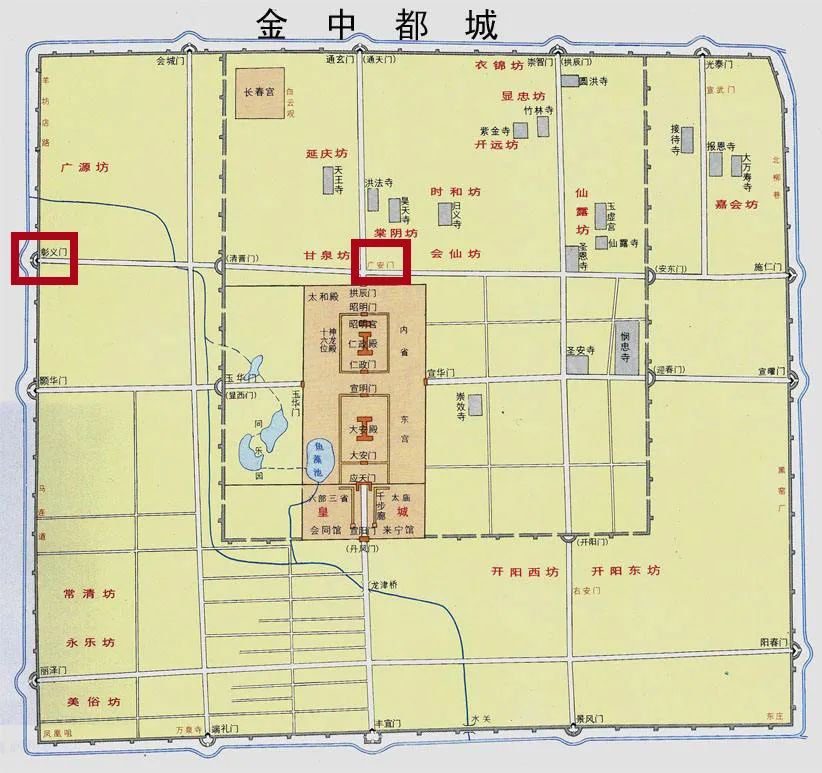

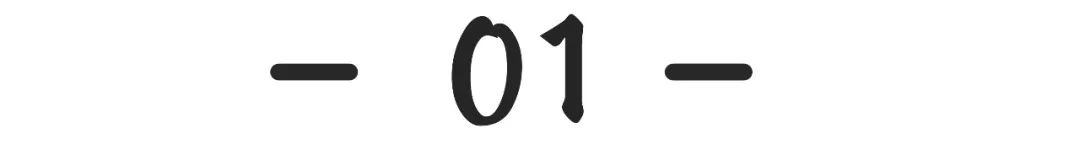

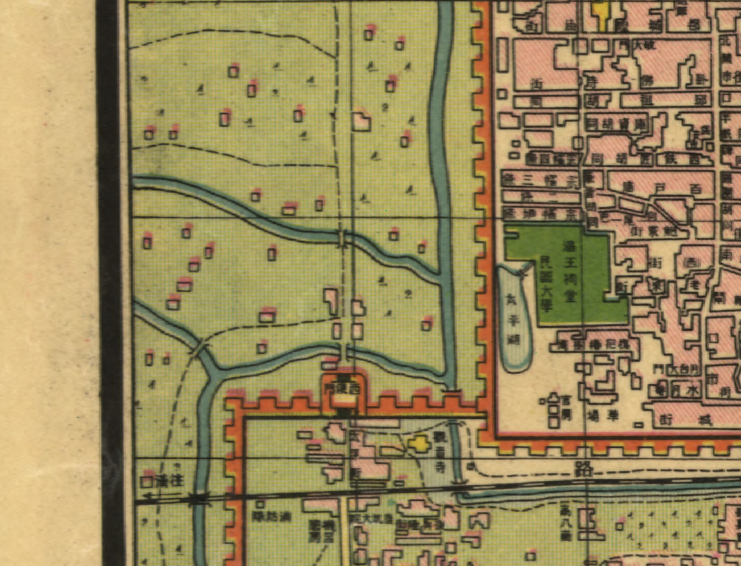

! ?- m/ M2 {4 J8 c0 }彰义门本是金中都的城门,因明代建起的广宁门和它距离很近,且在一条直线上,于是坊间便有了“彰义门”这一俗称。  《金中都图》中的彰义门和如今的广安门 7 W; J" U4 W, u% y, H d5 F

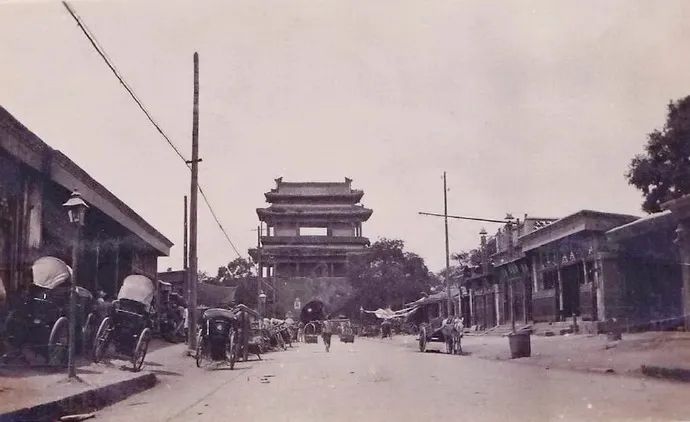

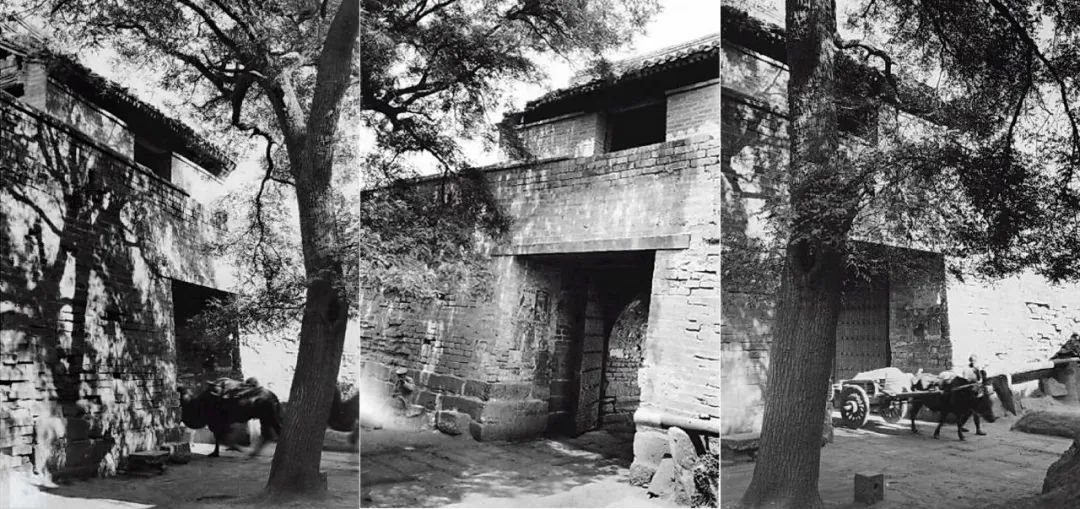

直到上世纪五十年代,随着人口流动,新居民大量涌入,文字标牌成了地名的依据,仅在北京人口语间流传的“彰义门”逐渐消失,广安门则是终于正了名。  1921年,广安门城楼东面。喜龙仁/摄 ) B3 @: {2 S \+ c0 N- i/ r

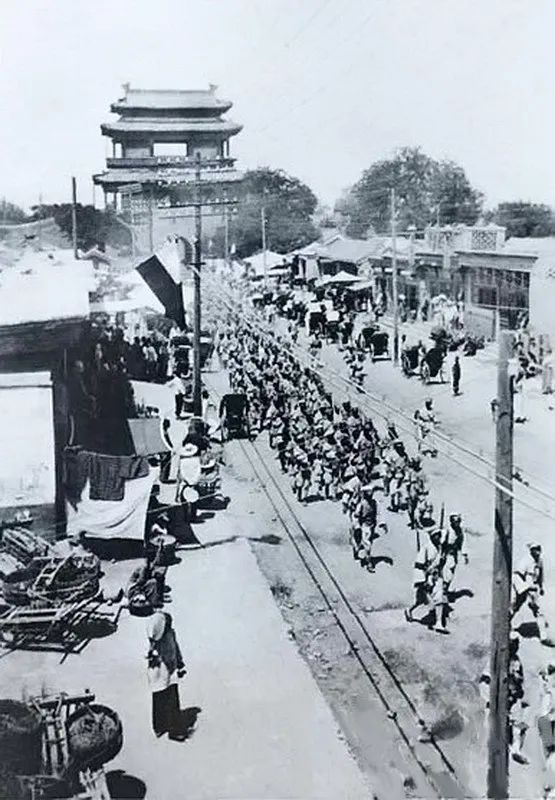

明清时期,彰义门是北京外城西垣上唯一一座城门,也是当时陆路进京是必经之门,有“京师咽喉”之称。各州县官员举子以及商贾大亨,走陆路,都要经卢沟桥,沿官道,直达彰义门,方可进城。  1922-1924年,广安门西南面全貌,可见护城河和石桥。 ) N+ ^/ a2 J$ k- q5 R0 {

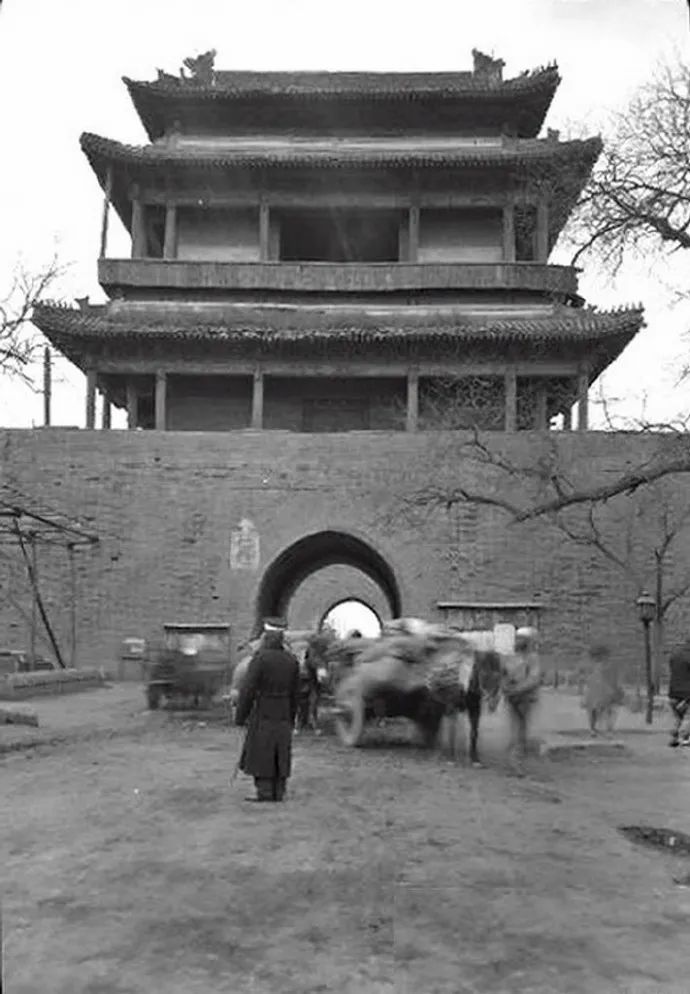

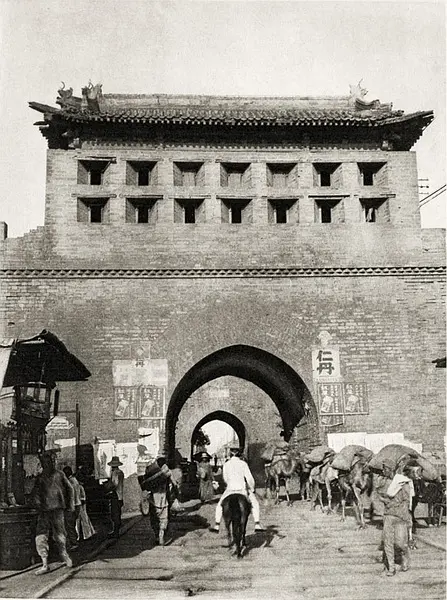

清人汪懋麟作诗《彰义门行》曰:“彰义门西日色变,十丈烟尘人不见。高车宝马纷纵横,两道门旗马前转。车中端坐何郡郎?新授南方好州县。”彰义门一带的繁华,可见一斑。  1921年,广安门箭楼,喜龙仁/摄。 . p: t0 h) k7 Q# o b

时至今日,广安门内、外大街一线属于G4京珠高速,贯穿南北,连接着北京和广州、珠海、香港、澳门等南部大城市,依然是我国南北交通的大动脉。 近日,找到一个关于彰义门的胡同谣,涉及了从彰义门到珠市口这条通衢大道两旁的胡同和风物。今天,不妨跟着这首歌谣,走一趟彰义门。

' ?$ W+ S' ?$ I5 K& j$ o% }彰义门 往里看 彰义门,往里看,南北两街连成线。 北边看见西便门,南边白墙连成片。 南线阁,北线阁,南北线阁多大院。 顶好的买卖高台阶,顶好的姑娘不戴花。 广义街,歇歇脚,报国寺里看墨宝。 土地庙的花市品种好,牛街回民小吃手艺高。 往东走,坐花轿,法源寺街看古庙。 烂漫胡同多会馆,绳匠比丞相的辈分高。 菜市口,再往东,死市活市要分清。 骡马市上祭马神,湖广会馆把戏听。 往东走,珠市口,晋阳饭庄历史久。 清华池里泡个澡,基督堂里去祈祷。

^: G- \5 m: {0 p% u/ M1 G

( \/ `! N v, m; f4 y

( Y; ]* a6 h, X2 F彰义门,往里看,南北两街连成线。 京师咽喉彰义门 一尺道路五两三彰义门这一名字得名于金代,而彰义门大街却要早得多了,可以说是北京城里“最老”的胡同之一了,据传前身是幽州城的檀州街,辽改幽州为南京,檀州街东起安东门,西至清晋门。  《辽南京城图》中的檀州街 4 y' w8 k9 `; A3 {5 x; p

在明清时期,彰义门大街更是商铺林立热闹非凡,三教九流皆汇集于此,平时还有晓市、庙市、菜市、集市、广安市场,从鸡毛小店到大车店,应有尽有,一派繁华景象,极富生活气息。  上世纪30年代的广内大街。 - |, \5 l2 _8 Q! Y- p9 |

明清时期,彰义门只是俗称,最初官方定名为广宁门,和广渠门建制相同、位置相对。清乾隆年间,因城门地处咽喉要道,边疆战时频繁,班师凯旋的军队多从卢沟桥的官道经广宁门回京,于是提高城门规格,仿永定门城楼加以改建,于是,便有了后来照片中恢弘的广安门,形制上比永定门略低,却比广渠门要高大。  1940年前后,广安门大街俯瞰。

+ o. V! G0 g6 [3 t, i, j值得一提的是,清代北京城里总共就5条石板路,广安门到卢沟桥就占了其中一条,另外4条则分别是朝阳门到通州、西直门到颐和园、前门到永定门,以及朝阳门北小街。 这条石板路修建于清雍正年间,耗费巨资,仅从广安门到小井村,总共1500丈的路段就花费了白银八万两,平均下来,每修一尺长的道路就要花去白银五两三钱三分。  1921年,广安门城楼,脚下的石板路已是坑坑洼洼。 ; h& I+ R+ e% X0 b& W

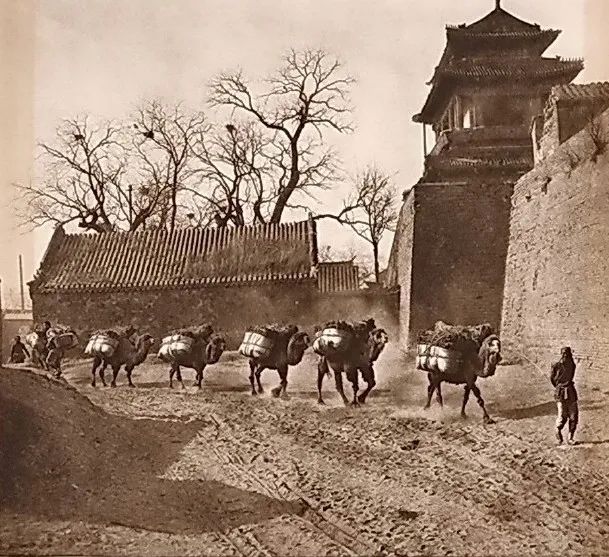

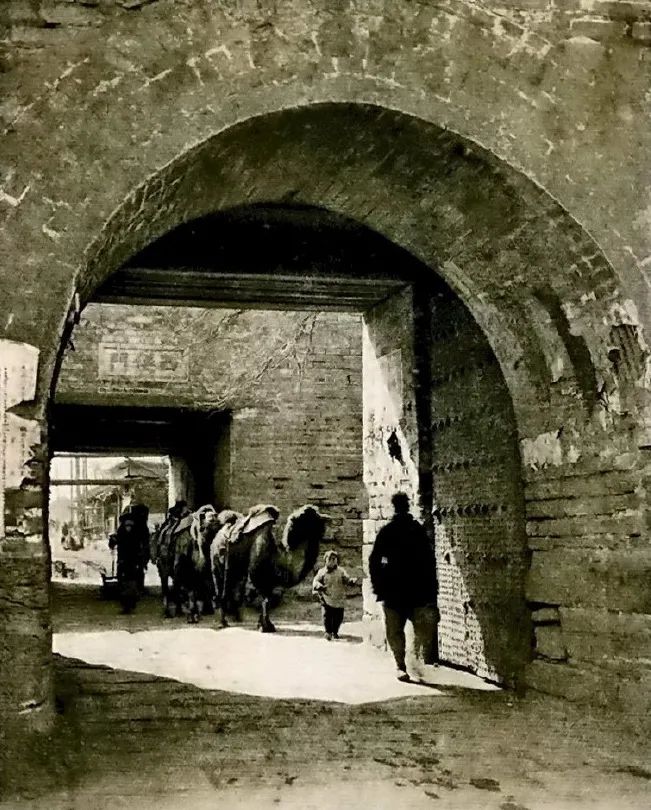

广安门的大条石路面,据传到上世纪80年代的甘石桥还有残留,如果骑自行车经过,都要“一颠一颠的蹦着朝前走”。而这些条石上的坑坑洼洼,据传都是当年的骆驼踩出来的,毕竟,“拉骆驼跑城儿”可是广安门一大盛景。  1920年,广安门城楼北城墙下的驼队。

; {6 I4 \. W) @5 h6 s' M歌谣里说到:“彰义门,往里看,南北两街连成线。”这里的“南北两街”,笔者猜测应该是东边的南、北线阁胡同,胡同整体位于一条直线上,被广内大街拦腰切断,据传这里有辽代古城“燕角”遗址,胡同也是因此得名。  2 n7 l8 d# N' p0 L 2 n7 l8 d# N' p0 L

) w* d( }4 w( g; A T

北边看见西便门,南边白墙连成片。 西便门 是偏(piān)门 便(biàn)门 还是便(pián)门?从彰义门往北看,在外城西段北侧,有一座西便门,与东段的东便门相对,最初建于明嘉靖四十三年(1564),是为了防御蒙古骑兵的骚扰,和外城一起建起来的。  ! {$ ^: v2 z( P k ! {$ ^: v2 z( P k

: q. ?9 s( `& q m

1900-1910年,西便门城楼南侧。 # c0 F- r5 y1 i4 u6 Z4 A

西便门,有人认为其中的“便(biàn)”是方便人出入和城门工程简便之意。 . h N' f7 A. F* D5 h# [

但仔细想来,所有城门都是为了方便人出入,另外工程简便有自揭其短的意味,这种理解有些不合时宜。 . }# L4 q& x+ w" ^3 W

也有人认为,西便门偏居北京外城的西北角,可能是以“偏”来命名,即“西偏门”。后因偏(piān)和便(biàn)读音相近,才有后来的西便门。  . }5 `0 _+ }) u8 o8 S . }5 `0 _+ }) u8 o8 S

% v6 x1 S5 [$ `. b! O

《1921年北平市全图》中的西便门 6 E v; `/ i: n5 W& a

还有的学者认为,这里的“便”是个多音字,应该读作“pián”,有安适之意。 & w5 S5 E* C1 X9 @5 m* H0 b

《说文》载:“便,安也。”《墨子·天志》载:“百姓皆得暖衣饱食,便宁无忧。”宋苏轼的《和子由寒食》中也有“绕城骏马谁能借,到处名园尽意便”的诗句。

. d0 x- j$ W8 V* P% w/ H, j这里的“便”,和永定门、广宁门(广安门)、左安门、右安门、安定门中的“安”“定”“宁”等作同义理解。 6 ~' Y" R6 b. i! I0 c, c

这样一来,除广渠门外,外城6座城门的名称都和“安定”“安宁”挂了钩,这和之前所说的为防御蒙古骑兵骚扰建外城的初衷就对应上了。 % [0 x- E. W& c9 T: x7 W3 `2 g8 p

比较后两种解释,还是第三种与当时国情更为匹配,内涵也更丰富。 . J+ v9 C7 ?( O2 _! N$ a8 ?

因此,西便门最初可能是西偏(pián)门,随着人们口口相传,久而久之,便读成了西便(biàn)门。  0 x9 a$ u4 M% X4 J" W 0 x9 a$ u4 M% X4 J" W

- b2 \8 F/ q& y' E9 k1920-1921年,西便门箭楼门洞,可见“西便门”石匾。 2 }0 d0 R" V7 {" `7 ?" R. Q

西便门规模较小,初建之时只有11米高,嘉靖年间曾修补外城及其城门,增筑了瓮城,清代时才在瓮城上修筑了一座宽9米、高4.7米的箭楼。

6 T' R( Y" C/ M+ J+ P; U( U瑞典学者喜龙仁曾在上世纪初多次来北京,留下了大量珍贵的影像资料和测绘图,以及十万多字的工程勘察记录,在他眼中的西便门,“城楼的称呼有些名不副实:只是一个简陋的长方形屋子,抹灰的墙,四面有门,既无窗也无廊,除了望兽和脊兽,以及瓦缝之间茂盛的杂草外别无一物”,还不如街道上的店铺吸引人。  4 D% |: G# e, F( h( q) M* x 4 D% |: G# e, F( h( q) M* x

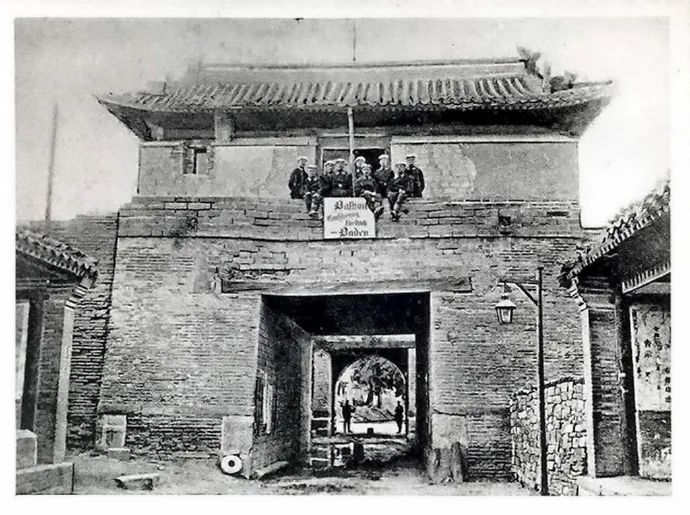

$ u8 R8 q3 b h1 I: R( r; Q1901年,西便门城楼南侧,上插德军国旗。 9 |# d i' s2 m0 t

瓮城内部也极为狭小,除了一间小哨所,一棵洋槐的树冠几乎覆盖了一半的空地。  Y2 c. N- Z# g6 I Y2 c. N- Z# g6 I

# I* q9 ]9 [1 S1 g( Q

1921年,西便门瓮城内。喜龙仁/摄 6 w, h( m$ r* s) K4 E' z0 f

旧时出西便门,过护城河的小石桥后,向西通向跑马场,每年正月开放半个多月,在京的外国人经常来此跑马参赛,乐此不疲。

- V- P5 {& D/ h) I5 f跑马场马道往西不远便是白云观,所谓“白云观里会神仙,窝风桥下掷铜钱”,每年正月初一到正月十九燕九节,这一连19天的庙会可谓别具风格、热闹非凡:每年都有“会神仙”“摸石猴”“打金钱眼”“赛骡车”等诸多保留节目。单看这石猴光滑滋润的“包浆”,可见这几百年的“盘功儿”。  ( F0 k! L+ S+ K3 ~ g ]5 E ( F0 k! L+ S+ K3 ~ g ]5 E

7 f4 `9 n. r7 ^ z* d白云观

# M' I5 h2 a7 P% c! h) T" u

# U* ]' s& T6 J- r/ F白云观庙会

2 U; K8 s- j. W3 s$ n7 G

; q8 p6 p; y% r* a% j G白云观门口的石猴,已经盘得黝黑发亮了。

1 S6 w4 ~' g9 R8 S- B5 R0 M1952年,西便门城楼、箭楼和瓮城被拆除,文革中城墙年久失修逐渐倾塌,大部分城砖被拆除,仅留下100多米的残迹。

# P9 {" m1 e9 J1987年,市文物局和西城区政府拨款修复,在夯土墙外包了一层城砖,保留了7处断面遗迹,并复建了一座城楼。在车水马龙的二环边,能有这样一处街心花园,实属难得。 ) | \$ w5 J. X# I0 c5 n7 ?

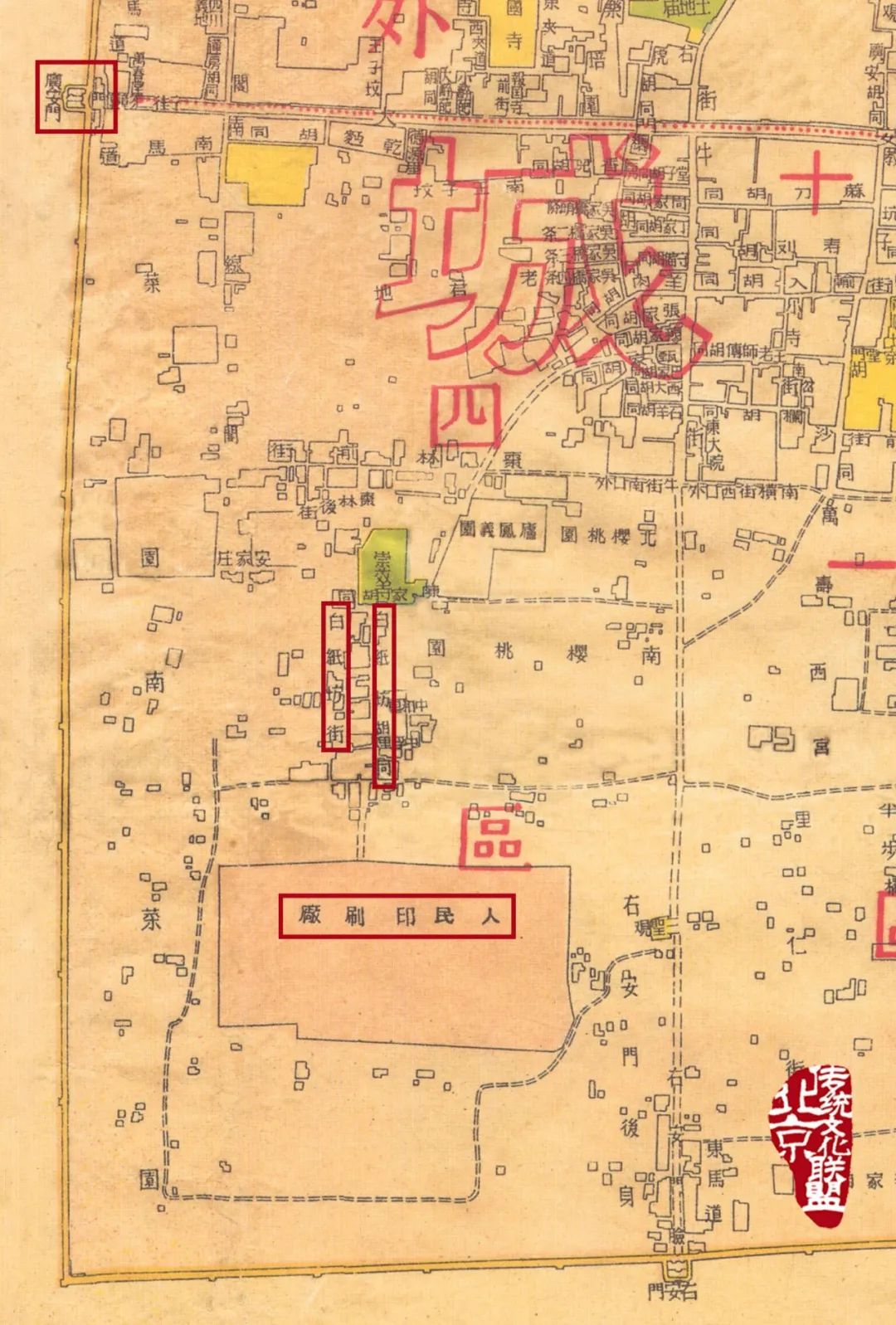

白纸坊 北京唯一一处坊制地名歌谣中提到,从彰义门往南看,“白墙连成片”,这里的白墙便是白纸坊地区晒纸用的大墙。老百姓俗称“纸墙道”。  1 z1 }) \0 i0 h+ ^2 d3 E0 X! Q8 T' r, z 1 z1 }) \0 i0 h+ ^2 d3 E0 X! Q8 T' r, z

$ | D* S1 N( o1 c. q, o+ |( B* I

白纸坊最早来自元代,也是如今北京唯一一处还保留着坊制地名的地方了。

; O. L8 v+ W% ]& _9 i# c但值得注意的是,此“坊”非彼“坊”。《元一统志》中大都六十二坊,并没有白纸坊,也就是说,最初的白纸坊并非街区地域划分意义上的坊巷,其实是掌管“诏旨宣敕纸劄”的官署,属从八品。其官署的位置大概位于今天白纸坊胡同、造纸胡同一带。

- i. |* G/ W8 ~# R! U. m4 X6 \

《最新北平大地图(解放版)》中是白纸坊街和白纸坊胡同 y/ P' A) Y9 d1 E

除坊巷、衙署外,“坊”也可指作坊。也就是说,造纸的工厂作坊,其实也叫白纸坊。

6 }$ H' k- m5 d2 f, @. t1 i" p到明嘉靖年间,随着外城的修建,白纸坊成为坊巷地名,也是外城8坊中唯一一个不按方位设置的一个。

G2 [+ d2 j8 }4 T& l" t1 }" J% D( M9 v- g- k# b

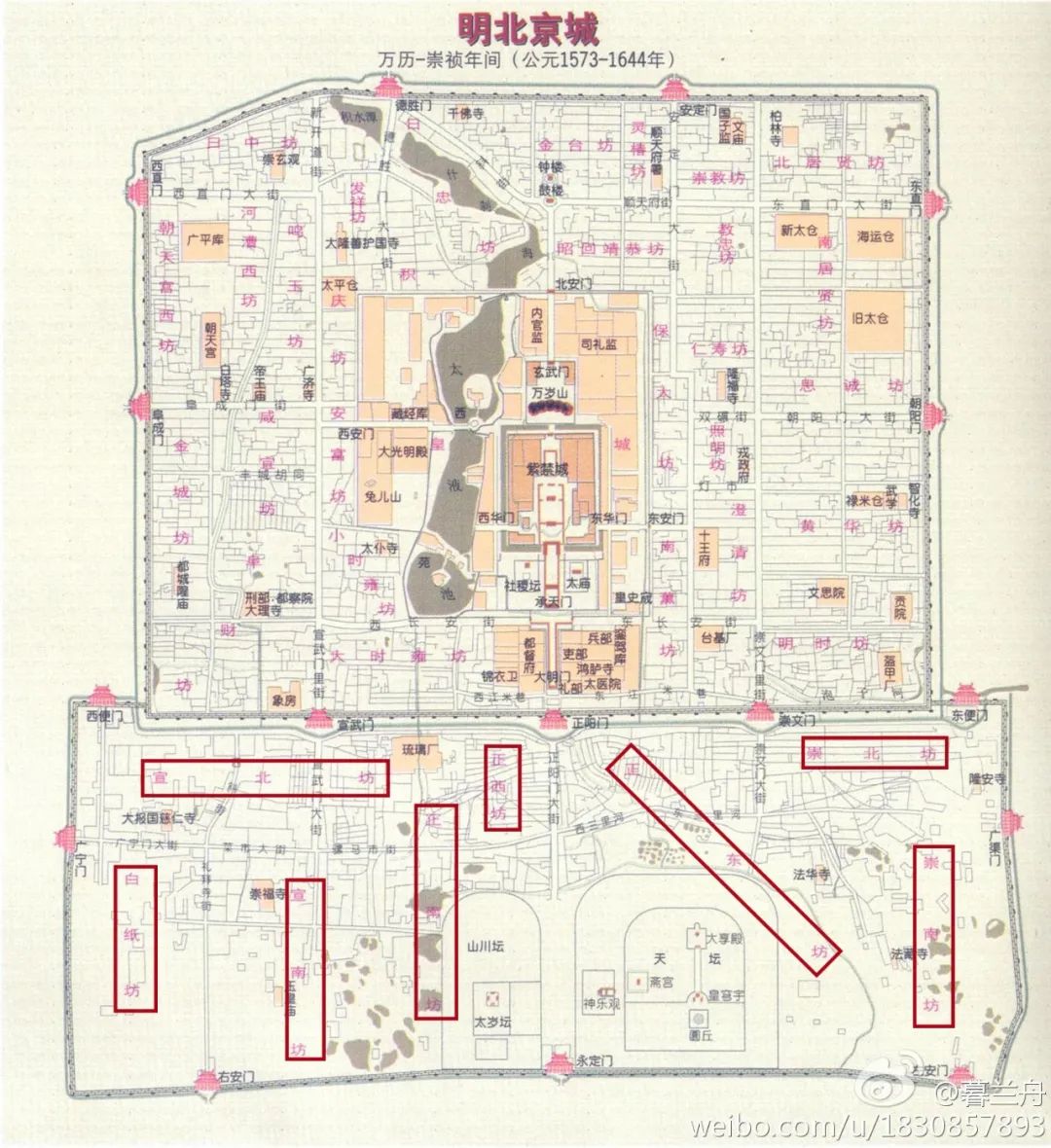

明北京外城8坊 9 ]$ o& t4 V3 Y8 Q& K

白纸坊造纸行业由来已久,至晚在元代,此地就已经有了造纸的作坊,且元代时还曾有专门掌管制造诏、旨、宣、敕等纸扎的部门。直到清末,朱一新编纂《京师坊巷志稿》之时,仍称“今居民以造纸为业”。 鼎盛时期,大小造纸作坊星罗棋布,几乎家家户户都以造纸为生。

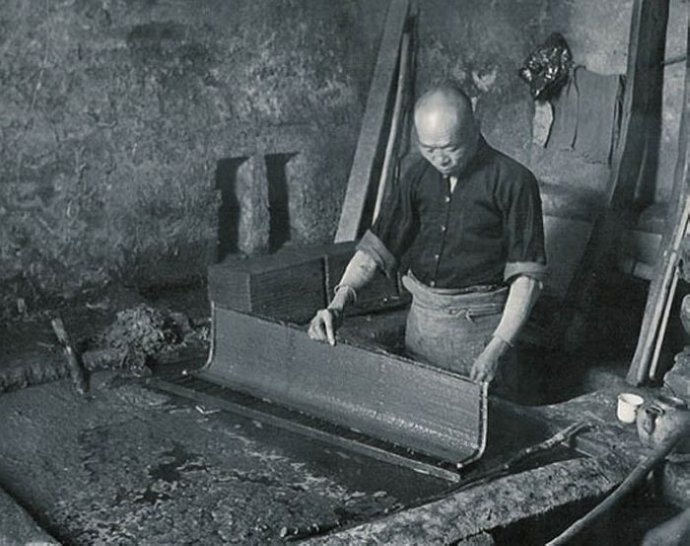

4 z$ c( u& B2 K6 ^7 d7 W“公公抄,儿媳晒,大伯子去跑外。”建国之前,白纸坊有着几十家造纸作坊,多为家庭小作坊,规模小,且多以姓氏为记。

6 W4 J% Q& d4 y4 _+ a, G! X2 i& ~- F% B2 Z/ o. h; i; c2 W" I

抄纸,造纸过程中最关键的一步。 3 ^7 Q2 S- s6 D

据了解,当时造纸的原料大多是较易得到的废纸、蒲棒绒等。制作工艺也比较简单,轧麻、淘麻、抄纸、晒纸,全部都是手工操作。其中,最后一道工序晒纸都去“纸墙道”,这墙都是版筑的土墙,白灰和青灰抹面,东西走向,长度有20米,墙两侧有菜地或者坟头。据传如今崇效胡同北侧,白纸坊北里、中里、南里,过去都是纸墙道,可比住房的面积大了多了,因此也就有了歌谣里“白墙连成片”一说。

1 q. `/ h! e/ q$ z* f) C5 y6 X- ~4 e; t% {- j8 l U/ e

晒纸,造纸过程中的最后一步。 $ g, G- r" {9 ?

清朝末年,国门大开,列强在我国大开银行,甚至还印制发行纸币,国内币制混乱,金融无序。为“统一圜法,挽回利权”,白纸坊一带曾建起一座度支部印刷局,用的是工部火药局的厂房,1908年开工,1915年才全部完工。建厂之前,清政府还先后派银元局总办周学熙、度支部郎中萨阴图,到日本考察工商币制以及纸币的制作流通过程。 ( k- n7 w( \2 ^2 O9 `

辛亥革命后,印刷局改为财政部印刷厂,1912年改名国民政府财政部印刷局,1928年改名财政部北平印刷局,1945年改为中国印刷厂北平厂。1949年改为中国人民印刷厂。1955年改称国营五四一厂。1988年改现名北京印钞厂。2008年,北京市政府对该旧址进行重新修葺。  " q6 Z3 E. B1 m U$ a! C: C " q6 Z3 E. B1 m U$ a! C: C

+ {9 _/ Y ~3 h- ]0 G [在此期间,这里一直作为印钞厂使用,培养了大批钞票设计、雕刻、制版、印刷、油墨、机电等专业人才和高级人才,建立了一整套科学管理和安全保密制度,先后参与了第一套至第四套人民币的设计、印制生产工作,为保证国家货币发行做出了很大贡献。

' f" f- u3 R2 z尤其是1911年印出铜版雕刻凹印钞票(即大清银行兑换券),属中国首创,这套纸币在如今可是十分稀有的藏品。

- G* [* p2 Y) G+ E; u! U2 M1 y* L3 Y

大清银行兑换券载沣像(左)一元和李鸿章像一百元 & Q. g$ T W+ v3 f4 T2 L

|