循着梁思成的手绘图稿,到北京古迹里寻幽访胜原创2021-08-26 10:11·北京印迹inBeijing

/ I% c" `9 ]& q& k5 N$ S“栋梁——梁思成诞辰一百二十周年文献展”于2021年8月10日在清华大学艺术博物馆开幕。本次展览展示出大量珍贵的文献资料,包括照片、录像、图纸、模型、书信、手稿以及空间装置,共计362件资料同次面世,实属珍贵。 所陈列展出的资料绝大多数为原始资料。五个展览单元中饱满而又精炼的信息,全面且客观地为人们描绘出一个瑰意琦行的梁思成先生,内容包括他生前的勤勉细致的工作,科学有效的方法,和其所获得的伟大成就。丰富的图像信息也反映出时代的背景,以及他乐观的精神与多彩的人生。 今天,我们就来跟随梁思成先生所著《图像中国建筑史》中严谨瑰丽的手绘图稿,探访几处梁先生曾经到访、测绘过的北京古建筑。

! q2 o7 p( ~% |# v

+ L! |1 e9 b3 r) Y% v + L! |1 e9 b3 r) Y% v

) B7 `& L" I9 T; W" \7 a

' I. [# ^5 k3 i+ ^ ' I. [# ^5 k3 i+ ^

. E4 X. P+ n7 ~/ _

' V+ ]4 N5 E% f. P

( r# H* V t' _. W6 X

' R& i% x: [0 F' J; }' w

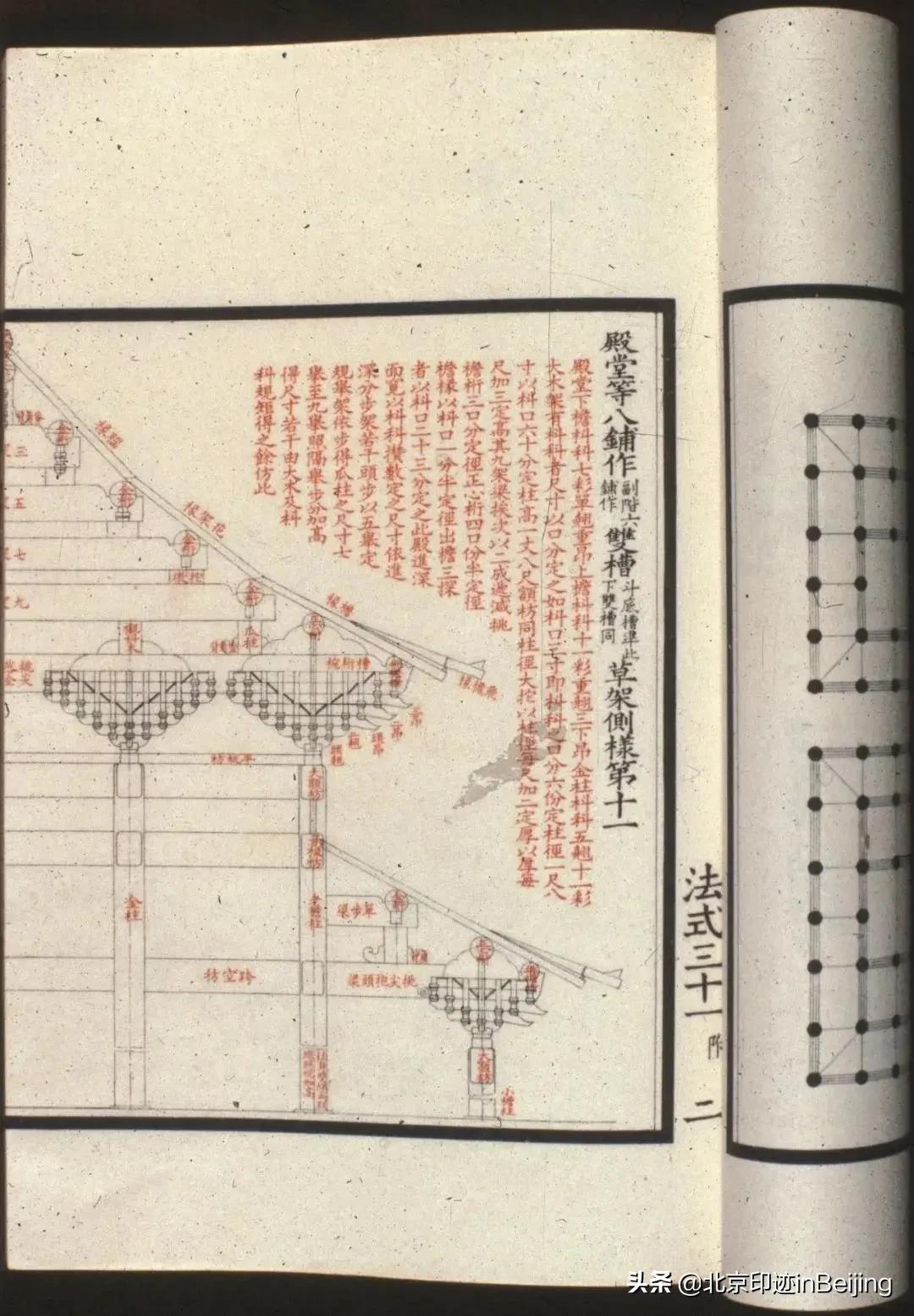

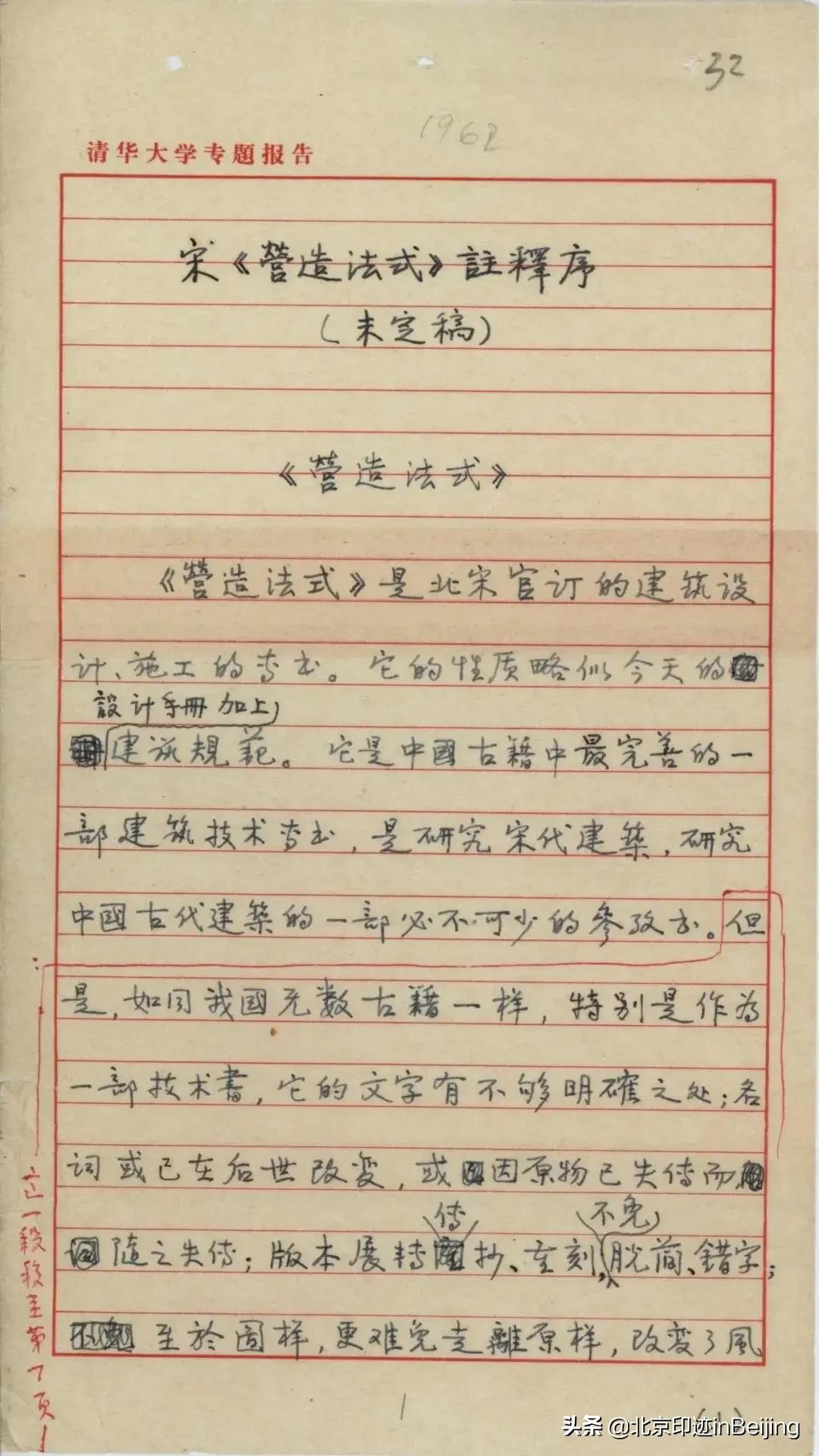

0 m7 P7 n, x- y- _# S: r6 { “栋梁——梁思成诞辰一百二十周年文献展”部分展出文献

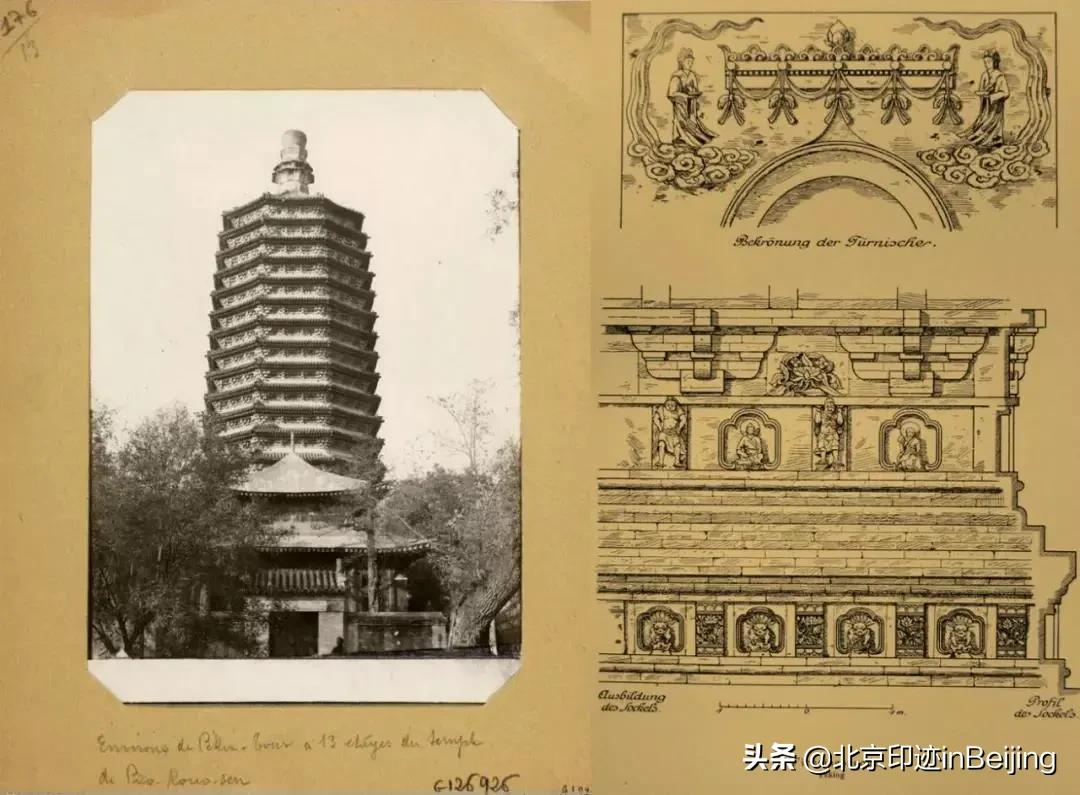

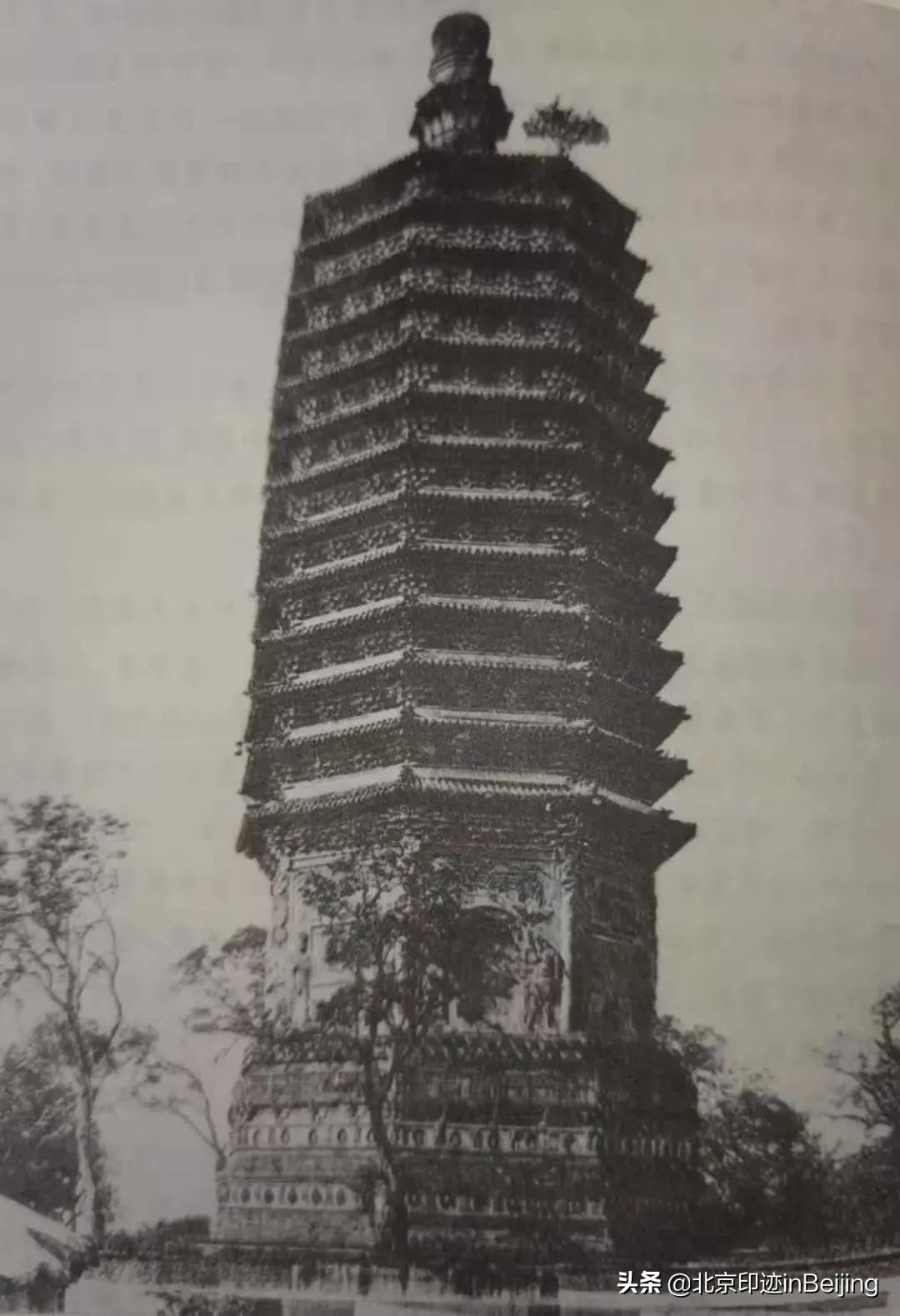

- W2 a* Z, c0 s- P天宁寺塔天宁寺塔位于北京市西城区广安门外的天宁寺内,建于辽代,是辽代陪都南京城的标志性建筑,距今已有近900年的历史。 天宁寺是北京创建年代最早的庙宇之一,始建于北魏孝文帝延兴年间(471-476年)。初名光林寺,随朝代更迭数次易名。元末寺庙毁于兵火,所有建筑荡然无存,只余下高塔茕孑无依。明初,明成祖朱棣命重建寺院,宣德时改称天宁寺。1976年唐山大地震时将塔刹震落。1991年对塔刹进行修复。  天宁寺塔建筑图(图片来源:《中国建筑史》,梁思成 著)

9 V2 Z2 g0 c# |7 g天宁寺塔为八角十三层密檐式实心砖塔,通高55.38米,最下面为方形平台,平台之上是两层八角形基座,基座上层为须弥座,平座位于须弥座之上,平座之上用三层仰莲座承托塔身。平座上的莲瓣原为铁制,逢节日可在其中倒上蜡油,插上蜡烛,以供佛祖。每月初八,点燃360盏灯,上到官员下到百姓齐聚于此观灯拜佛,祈祷风调雨顺,吉祥如意。今天所见之石质莲瓣,为清代重修时所改。 塔身平面呈八角形,四正面辟券门,四斜面饰直棂窗,门窗上部和两侧浮雕有金刚力士、菩萨、天部等神像。塔身转角处的砖柱上浮雕升降龙。所有雕饰造型生动完美,线条流畅,堪称中国古代雕刻艺术的精品。

9 z- g9 X4 A. U T* D& n: _/ {& T

塔身浮雕细节(图片来源:《北京古建文化丛书——桥塔》,北京市古代建筑研究所 编)

# r M; N# q3 Y" `塔身之上建造13层塔檐,各层塔檐的角梁均为木质,各种瓦件和脊兽、套兽等构件全部用琉璃烧制,建筑工艺十分讲究。塔檐每层檐角悬有铜铃,据《京城古迹考》中记:“天宁寺…据寺僧传册所记,上有铃2928枚,合计重10492斤。风雨荡摩,年深钮绝、渐次零落。亦颇残缺矣。”每逢风起,铃声齐鸣,发出清脆、悠扬、悦耳的铃声。 天宁寺塔造型雄伟壮丽,稳重挺拔,有很高的建筑艺术水平,是辽代佛塔中不可多得的珍贵文物,也是研究辽南京城地理位置的重要依据。  天宁寺塔(图片来源:《中国建筑史》,梁思成 著)

, {1 q3 t! T6 r: n 天宁寺塔今貌(图片来源:美的历程aes)

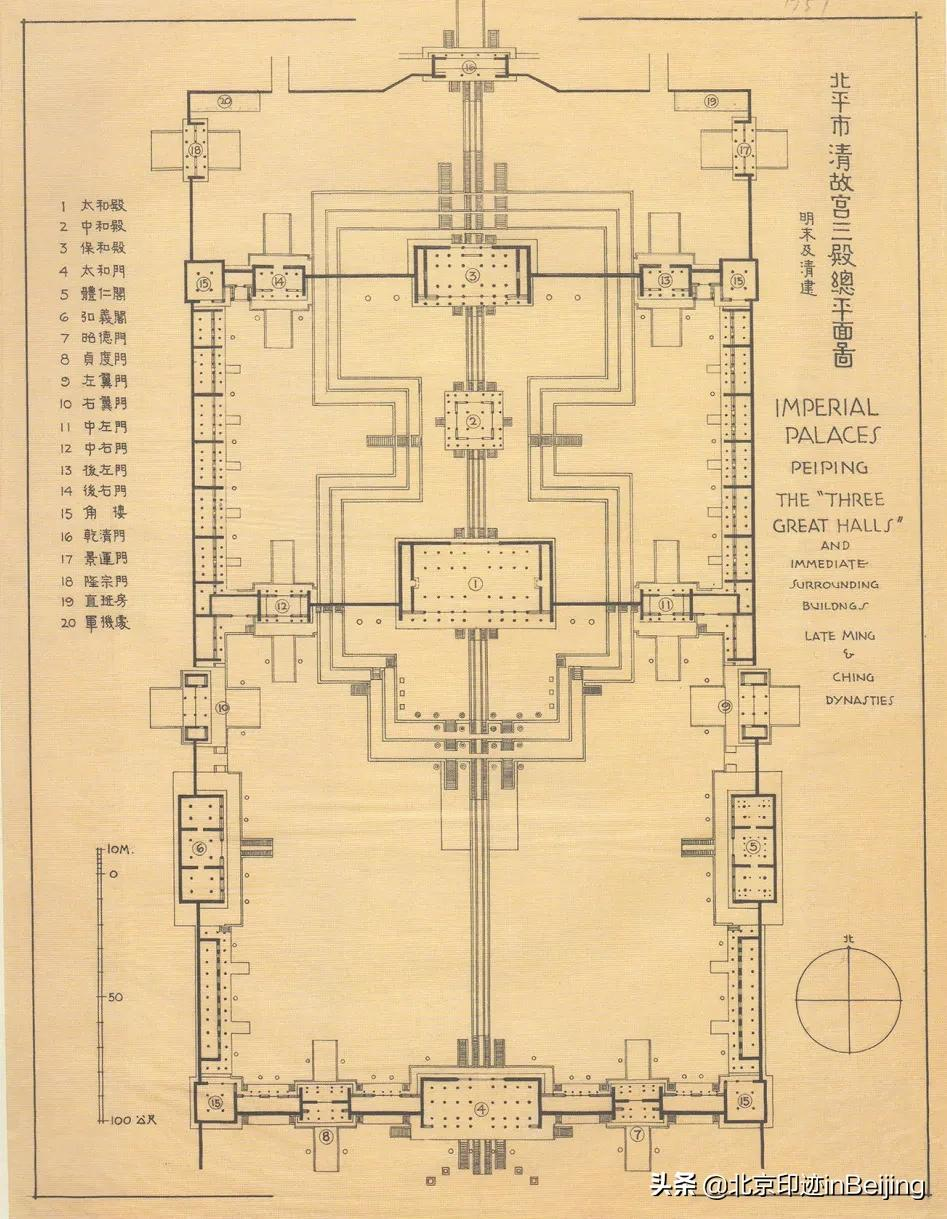

; G- \' a$ w8 h* X. N故宫——外朝三大殿故宫作为北京中轴线的重要组成部分,是北京历史文化名城的丰富内涵的核心,也是最有代表性的中华文化的象征。 故宫也有着一条中轴线,这条中轴线同时也在北京城的中轴线上。占据着中轴线最重要位置的外朝前三殿,以太和殿居首、中和殿与保和殿接连在后,三者均立在呈“工”字形的同一座平面的三层石台上,使用汉白玉石栏板与望柱,气势恢宏壮观。  三大殿总平面图(图片来源:《图像中国建筑史》手绘图,梁思成 著)

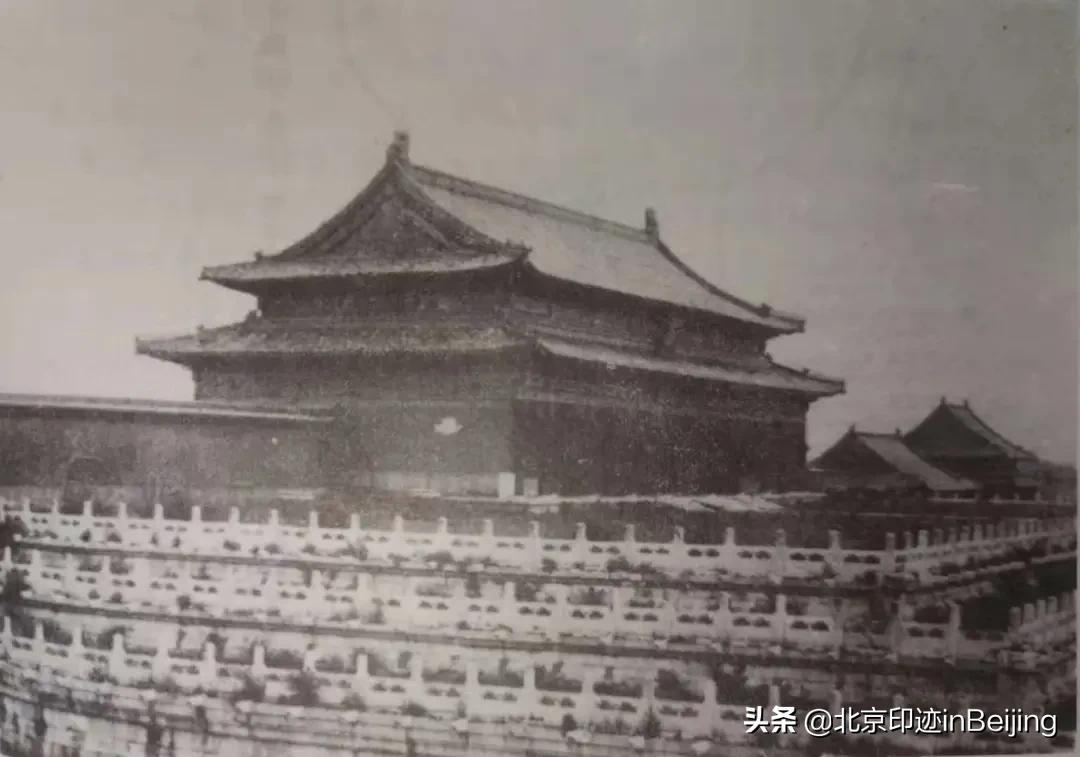

6 S1 K4 H8 N( |; ^6 _* l( M永乐年间,三座大殿的名称分别为“奉天”、“华盖”和“谨身”,是国家朝政之所,重大的典礼活动于此举行。明嘉靖年间,更名为皇极殿、中极殿和建极殿。清顺治年间,改称太和殿、中和殿和保和殿,三大殿名称沿用至今。 太和殿也就是金銮殿,是皇帝至高、皇宫至尊、皇权至上的建筑象征。太和殿是紫禁城内体量最大、等级最高的建筑物,极高的建筑规制、精美的装饰、威严的视觉艺术都是为了达到“非壮丽无以重权威”的效果,是举行皇帝即位、大婚、出征等大典的场所。  太和殿(图片来源:《中国建筑史》,梁思成 著)

1 c& a& a& e1 f# @0 i 太和殿(图片来源:Unsplash 网站)

! a: w( R6 h- S! y明代太和殿面阔原为十三间,至清代因遭到雷击改为十一间,宽达64米;进深五间,达37米;连同台基通高35.05米,为中国现存最巨大的宫殿建筑,屋顶采用中国古建筑中最高等级的屋顶形制——重檐庑殿式。  太和殿藻井(图片来源:《中国建筑史》,梁思成 著)

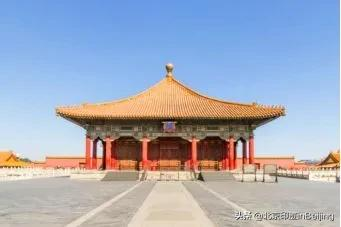

, G) D$ K) t& c中和殿始建于明永乐十八年(1420年),“中和”取自《礼记·中庸》:“中也者,天下之本也;和也者,天下之道也。”“中和”二字是说,凡事要做到不偏不倚,恰如其分才能使各方关系得以和顺,其意在于宣扬“中庸之道”。  中和殿(图片来源:故宫博物院官网)

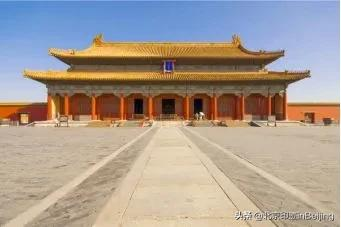

6 }( W" _+ x1 y% K中和殿在太和殿和保和殿之间,建筑风格十分独特,正方、单檐、四角攒尖、鎏金圆顶,像亭式建筑。殿正中设地屏宝座,宝座也设在子午线即中轴线上,在不同时间、不同场合,有着休息厅、宴会厅、议事厅、典仪厅等多元的使用功能。 保和殿是故宫主要殿宇中唯一明构建筑,即万历四十三年(1615年)重建的建极殿。殿于明初名谨身殿,至嘉靖间改名建极殿。明末李自成焚烧北京宫殿,建极殿得幸免。清代未见重建保和殿纪录,梁思成先生在民国二十四五年绘故宫时,发现藻井以上童柱标识,楷书“建极殿右或左一或ニ三缝桐柱”墨迹,证明其为明代构建。  保和殿(图片来源:《中国建筑史》,梁思成 著) 7 E. S a. L; d

保和殿面阔9间,进深5间,高29.50米,屋顶为重檐歇山顶。“保和”出自《易经》,意为“志不外驰,恬神守志”,也就是神志得专一,以保持宇宙间万物和谐。 保和殿在三大殿中,是唯一的既是“殿”又曾是“宫”的宫殿。作为“殿”,发挥政治和行政功能;作为“宫”,具有皇帝居住和生活的功能。保和殿还有一个重要功能,就是举行殿试,也就是举办国家考试的场所。  保和殿(图片来源:全景网)

1 m2 J& |! d+ N三大殿庭院,起于太和门,兴于太和殿,收于保和殿。保和殿位于三大殿庭院的北端,是这座壮丽庭院的收尾之笔,因而处处与太和门、太和殿相呼应,以达到浑然天成之功效。 1 y$ Q- G: p- w8 {" V

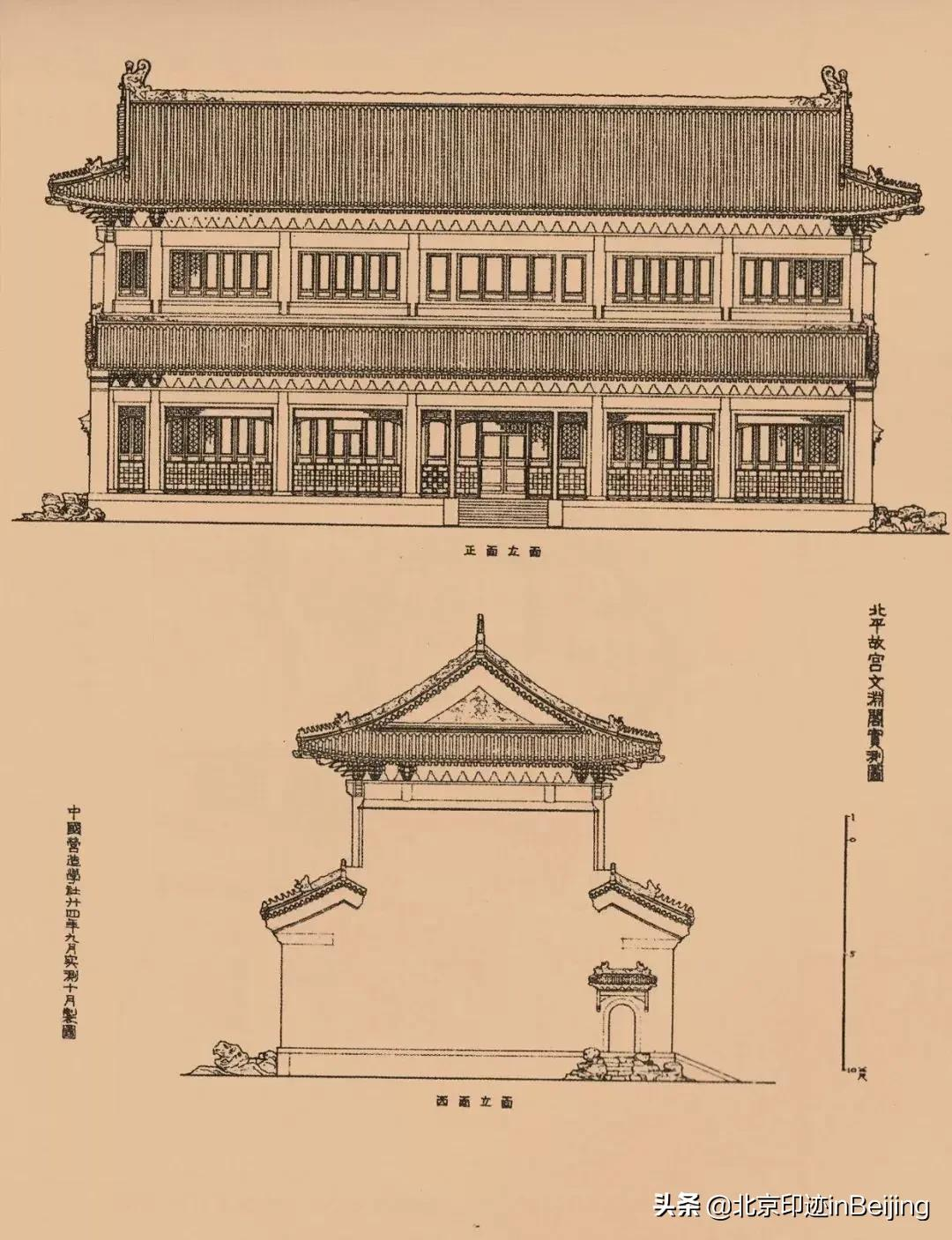

故宫——文渊阁文渊阁始建于明代,明太祖朱元璋“始创宫殿于南京,即于奉天门之东建文渊阁,尽贮古今载籍”,明成祖朱棣迁都北京,仿南京已有规制营建紫禁城,也建有一处文渊阁。 明代文渊阁的功用主要是藏书、编书,并用作“天子讲读之所”,还是阁臣入直办事之所,并逐渐演变成为秘阁禁地,有着内阁之称。明正统十四年(1449年),南京故宫发生火灾,文渊阁及其所藏书籍皆被付之一炬,北京皇宫的文渊阁也随着明王朝的灭亡,在明末战火中被毁。 清代在政治制度上多沿袭明制,但文渊阁却始终有其名而无其实,即虽设有文渊阁大学士之名,却并无文渊阁之建筑。清乾隆三十八年(1773年),乾隆皇帝下诏开设“四库全书馆”,编纂《四库全书》。乾隆三十九年(1774年)下诏兴建藏书楼,四十年(1775年),文渊阁仿效天一阁的规制正式动工,四十一年(1776年)建成。  8 ^% F6 b6 g. n8 l 8 ^% F6 b6 g. n8 l

! Y4 @7 {- ^% T' h+ s! J

文渊阁建筑图(图片来源:《图像中国建筑史》,梁思成 著) $ w- b2 G( C2 [8 }- {

文渊阁沿袭了天一阁“天一生水,地六成之”的寓意,但在形制上稍作修改,先按五开间来做,明次稍面阔依次缩减,然后在五间主房的西侧设计面阔仅为2.1米的楼梯间,从而形成了面阔六间的格局,既做到了“地六成之”,又保证了明间内皇座居中。  文渊阁外景(图片来源:《中国建筑史》,梁思成 著)

+ z( m' m' r+ m/ T: o; ^& E为了同时满足天一阁的形制和两倍于天一阁的藏书量,文渊阁采取“明二暗三”的建造方式,即外观看上去和天一阁一样都是重檐两层,实际上却利用上层楼板之下的腰部空间,暗中多造一个夹层,全阁共有上、中、下三层,既节省工料,又方便实用,便于贮书。 文渊阁外观以寒色为主色调,上下层瓦都是绿边黑心,上面的脊兽,鸱吻也都是绿色。这样的色彩设计主要是出于“防火”的目的,古代工匠在建造宫殿时,要将五行学说考虑其中,黑色主水,“水”之气为寒,因此在藏书楼的设计上以黑色和绿色等寒色为主色调,祈求文渊阁可以免遭大火。阁前开凿方池,池上横跨石桥,池中引入金水河水,具有防火功能。  文渊阁(图片来源:图虫创意网) 1 ?) q2 D2 D" l

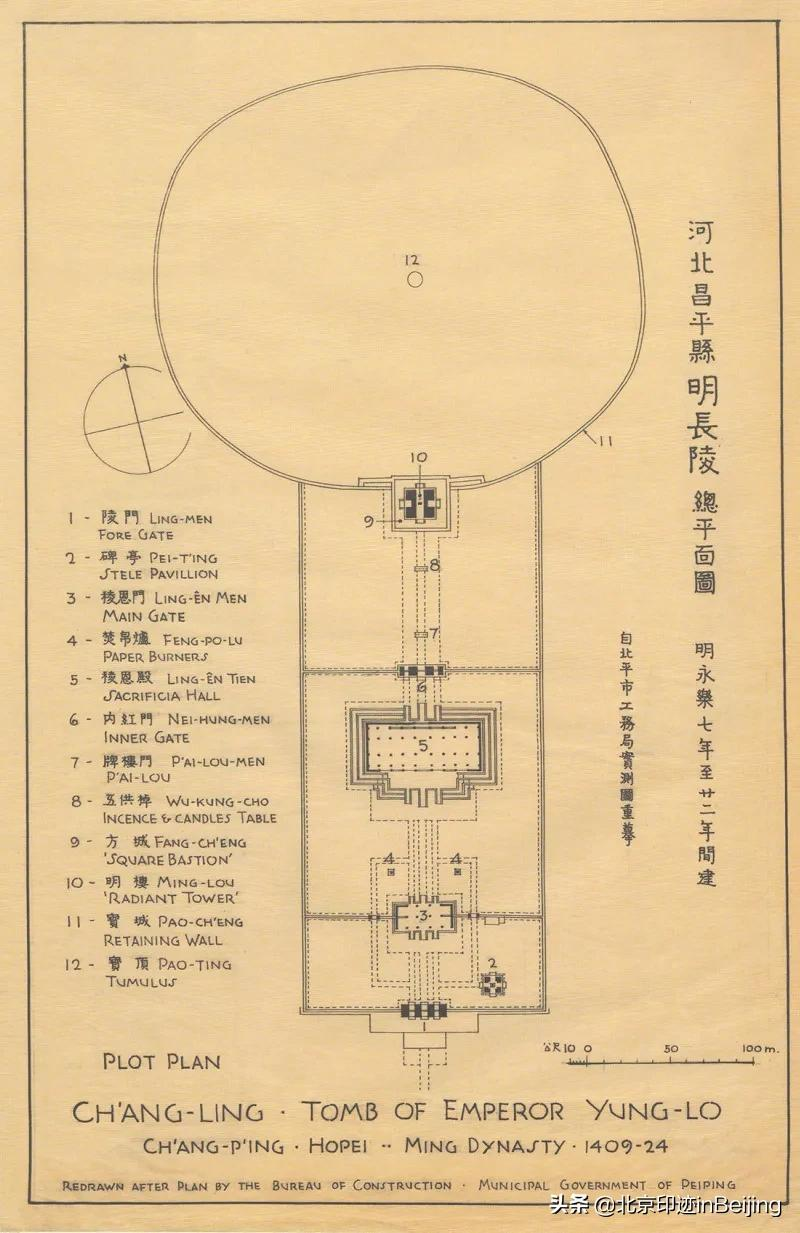

明十三陵——长陵明十三陵,位于北京以北50公里的昌平区境内天寿山南麓,是明朝(1368-1644)十三位皇帝的陵寝建筑群,规模宏大、体系完备,保存较为完整。 明长陵为明十三陵之首,是明成祖朱棣和皇后徐氏的合葬墓,明长陵建于永乐七年(1409年),在十三陵中建筑规模最大,营建时间最早,地面建筑也保存得最为完好。陵园规模宏大,用料严格考究,施工精细,工程浩繁,营建时日旷久,仅地下宫殿就历时四年。  明长陵总平面图(图片来源:《图像中国建筑史》手绘图,梁思成 著) $ {0 z- H- o7 ]/ R/ X) I- s3 q1 l

长陵的陵宫建筑占地约12万平方米,平面布局呈前方后圆形状。其前面的方形部分,由前后相连的三进院落组成。祾恩殿是长陵陵宫地面建筑中的主要建筑,和故宫中的太和殿一样大,总面积达1956平方米,坐落在三层汉白玉石栏杆围绕的须弥座式台基上,金砖铺地,为中国为数不多的、保存完整的大型楠木殿宇,宏大的楠木建筑为世间罕见。殿面阔九间(66.56米),进深五间(29.12米),象征着皇帝“九五”之位。所有木件全用金丝楠木为之,古色古香。  祾恩殿建筑图(图片来源:《图像中国建筑史》手绘图,梁思成 著) / x: d' X0 q" D+ f3 _0 ]% f9 E8 c1 @. T

祾恩殿的左右两翼,明朝时曾建有左右配殿各十五间,清代中叶毁坏并拆除。配殿之前各建有神帛炉一座,至今保存完好,其制均由黄、绿琉璃件组装而成,小巧玲珑。炉顶为单檐歇山式,炉身正面为四扇假棱花槅扇,正中辟券门,门内为小室,用于焚烧祭祀所用的神吊和祝版。  祾恩殿(图片来源:《中国建筑史》,梁思成 著) " ~4 p1 z9 `7 d: o3 b0 t) v, ~4 ?2 z2 L

祾恩殿今景(图片来源:明十三陵) / H: Z; z6 c% i. f, q, J

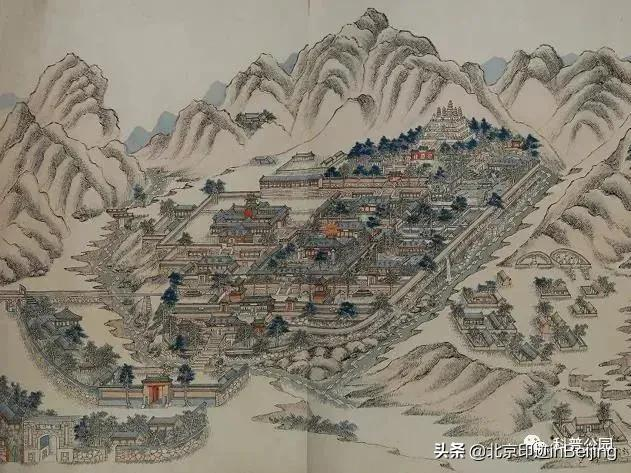

香山碧云寺碧云寺位于聚宝山东麓,坐西朝东,依山而立,初建于元朝至顺二年(公元1331年),原名碧云庵,距今已有600多年的历史,明朝进行了大规模的扩建,并改名为碧云寺,也成为西山数百佛寺中最为宏丽的一座寺院。清乾隆十三年(公元1748年),再次扩建,在寺内修建了五百罗汉堂、行宫院和金刚宝座塔,形成了一座兼具汉藏建筑风格,融寺院建筑与园林建筑为一体的古建筑群。  碧云寺(图片来源:科普公园)

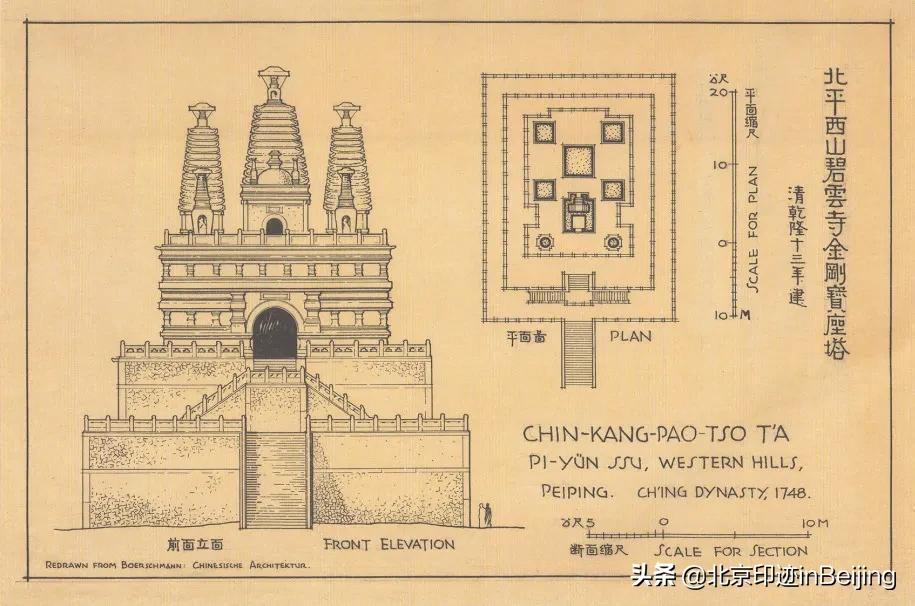

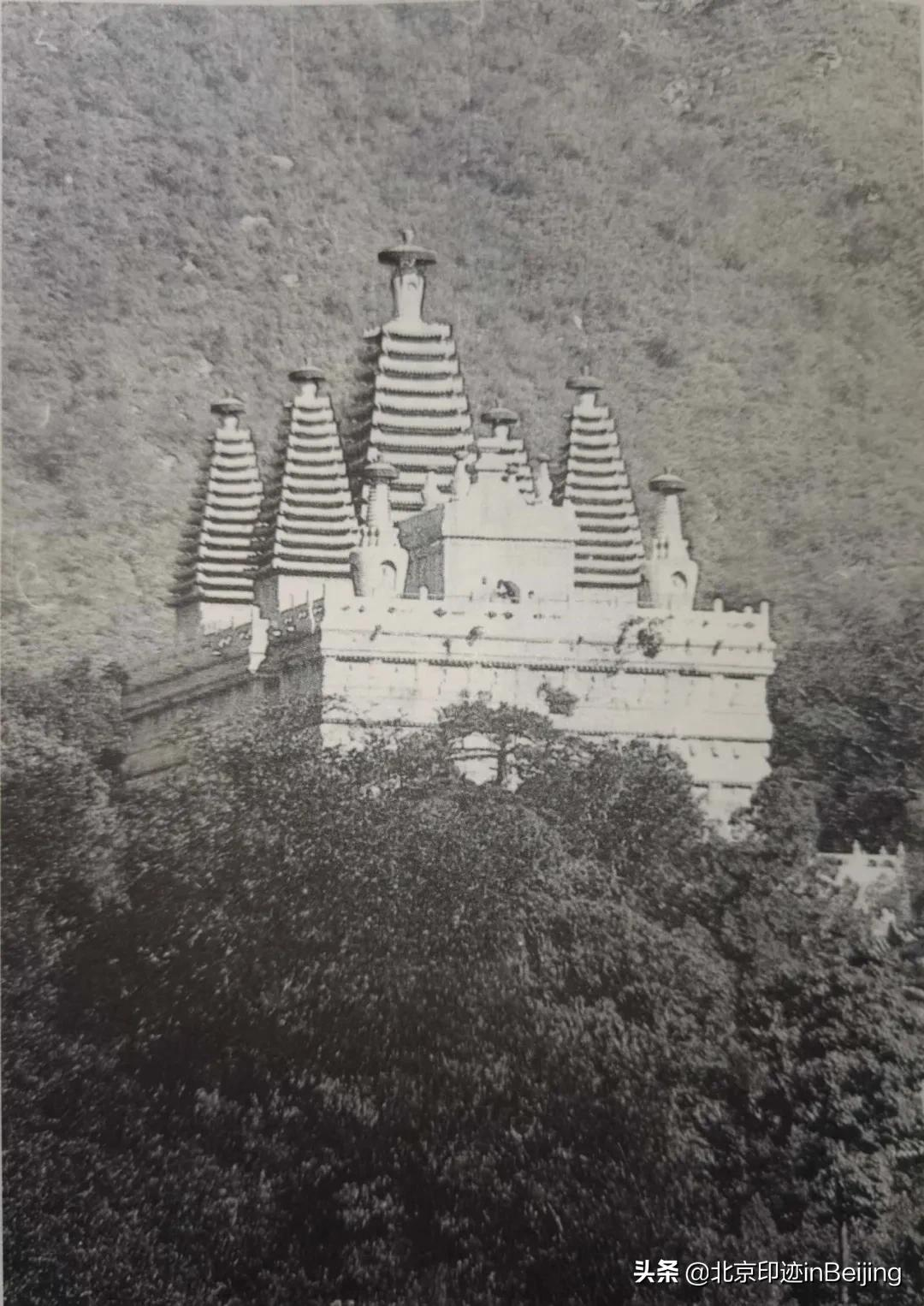

# q+ f: S% P; |% [! k. S8 H碧云寺整体以所在山谷的山脊线为中轴建造,寺内建筑依山形地势,自东向西逐级升高,形成高低有序,层次分明的台地院落,层层殿堂,依山叠起,气象不凡。寺内的建筑群可分为南、中、北三路,中路和南路为佛教活动场所,而北路则作为皇家行宫。 中路一线的建筑是碧云寺的主体,自东向西依次为山门殿(外山门、内山门)、天王殿(弥勒殿)、释迦牟尼殿(大雄宝殿)、菩萨殿、普明妙觉殿(现为孙中山纪念堂)、三座牌楼和金刚宝座塔。其中,从山门殿到普明妙觉殿为元、明两代所建,是典型的汉传佛寺样式;而修建于清乾隆十三年的金刚宝座塔,则是藏传喇嘛寺庙式建筑。正是由于清代的扩建,使碧云寺的建筑布局由原本单一的汉寺,形成了兼具汉藏特色的“前汉寺—后喇嘛”的组合式寺庙格局。  碧云寺金刚宝座塔建筑图(图片来源:《图像中国建筑史》手绘图,梁思成 著)

/ O5 C3 p1 M: Q8 B k 碧云寺金刚宝座塔(图片来源:《中国建筑史》,梁思成 著) ! D! T7 i" j, U& m, t: H

1911年辛亥革命后,清朝灭亡,碧云寺依然是京西大庙,被视为文化教育事业的重要场所。1925年3月,孙中山先生在北平(京)逝世,陵榇迁至碧云寺金刚宝座塔内保存。1929年,孙中山遗体迁往南京中山陵后,碧云寺设立了“孙中山纪念堂”和“孙中山先生衣冠冢”。自此之后,碧云寺就成为了各界人士拜谒孙中山先生的纪念地。  碧云寺金刚宝座塔(图片来源:香山公园) 5 N- g# p' t( w2 F6 Z; z. g

参考资料 [1]栋梁——梁思成诞辰一百二十周年文献展[N]. 清华同衡规划播报,2021-08-06. [2]北京市古代建筑研究所编委会. 北京古建文化丛书《桥塔》[M]. 北京出版集团公司北京美术摄影出版社,2014. [3] 梁思成. 中国建筑史[M]. 百花文艺出版社,2007. [4]最美中轴线丨故宫:中轴线上的中轴线[N]. 北京印迹inBeijing,2019-03-01. [5]文渊阁为何以黑色琉璃瓦覆顶?寓意以水克火[N]. 北京晚报,2013-06-23. [6]不一样的文渊阁[N]. 建筑史学,2020-01-26. [7] 明十三陵揽胜(1)——明十三陵⑥[N]. 明十三陵,2021-01-04. [8] 明十三陵概况[N]. 明十三陵,2019-11-28. [9] 线上游香山——碧云寺[N]. 香山公园,2020-04-06. [10] “佛国清净土,曲径更通幽”——碧云寺的建筑布局[N]. 科普公园,2021-04-22. [11]“西山一径三百寺,唯有碧云称纤秾”——碧云寺的前世今生[N]. 科普公园,2021-01-15.

% |$ I: R5 F( A/ h8 R' A |