老北京的罩棚做什么用?从宫廷到民间都离不开它北京日报客户端2021-02-13 10:40:30

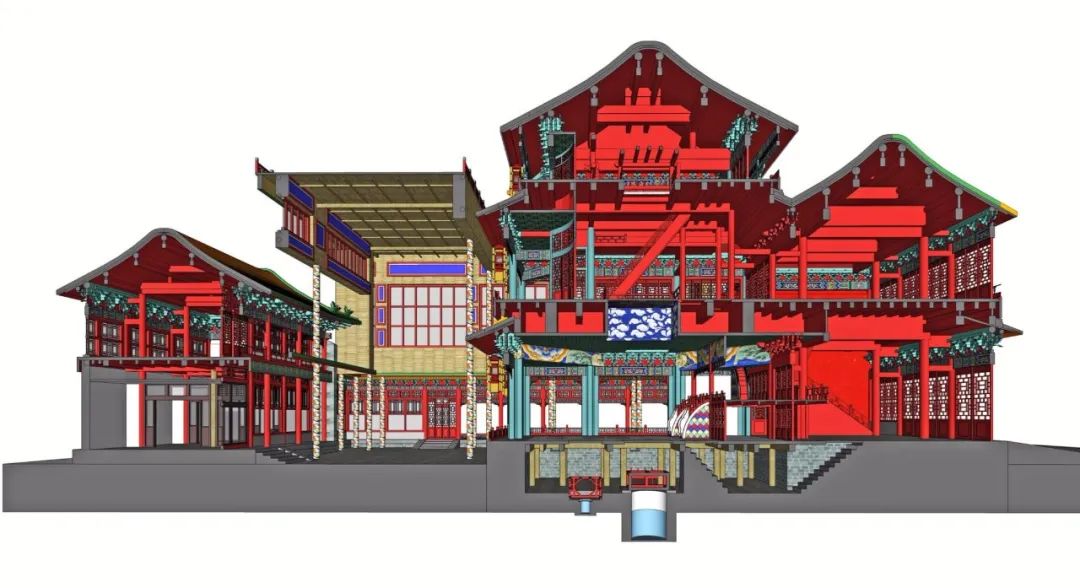

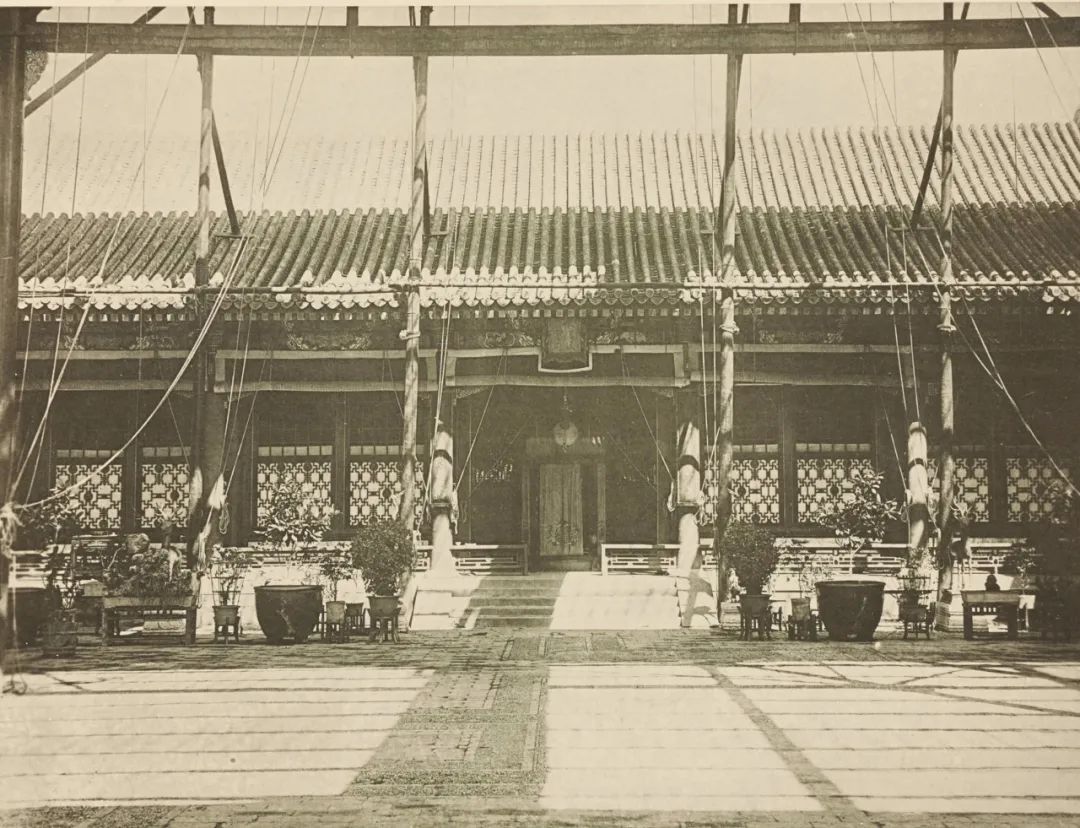

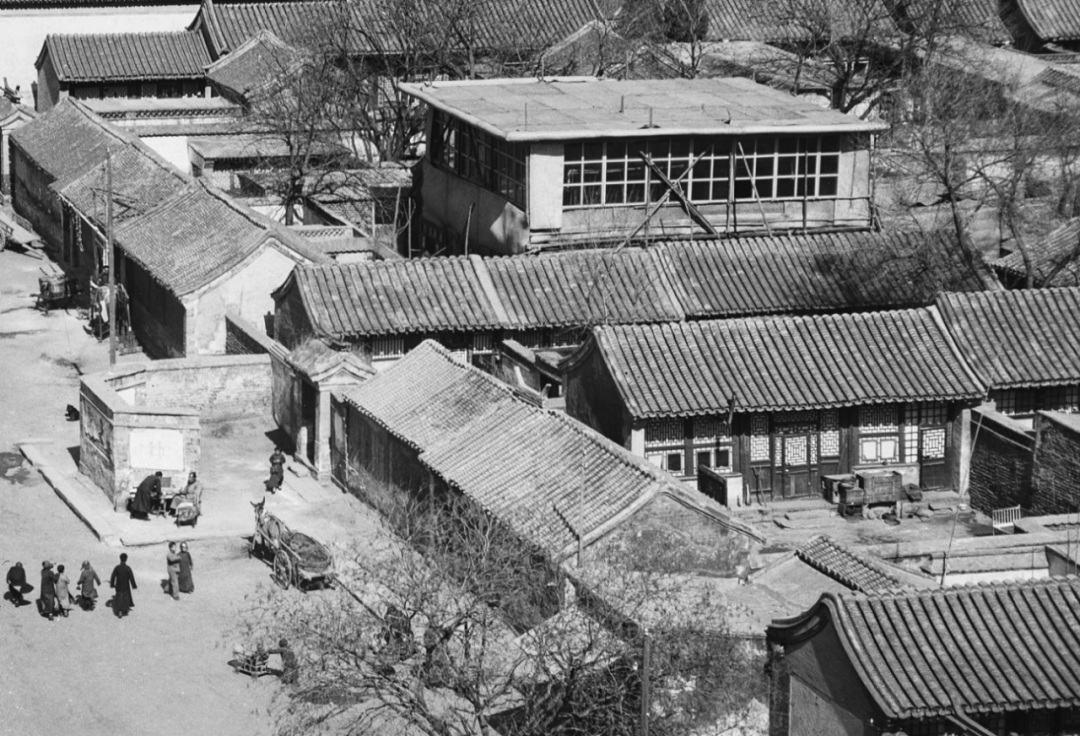

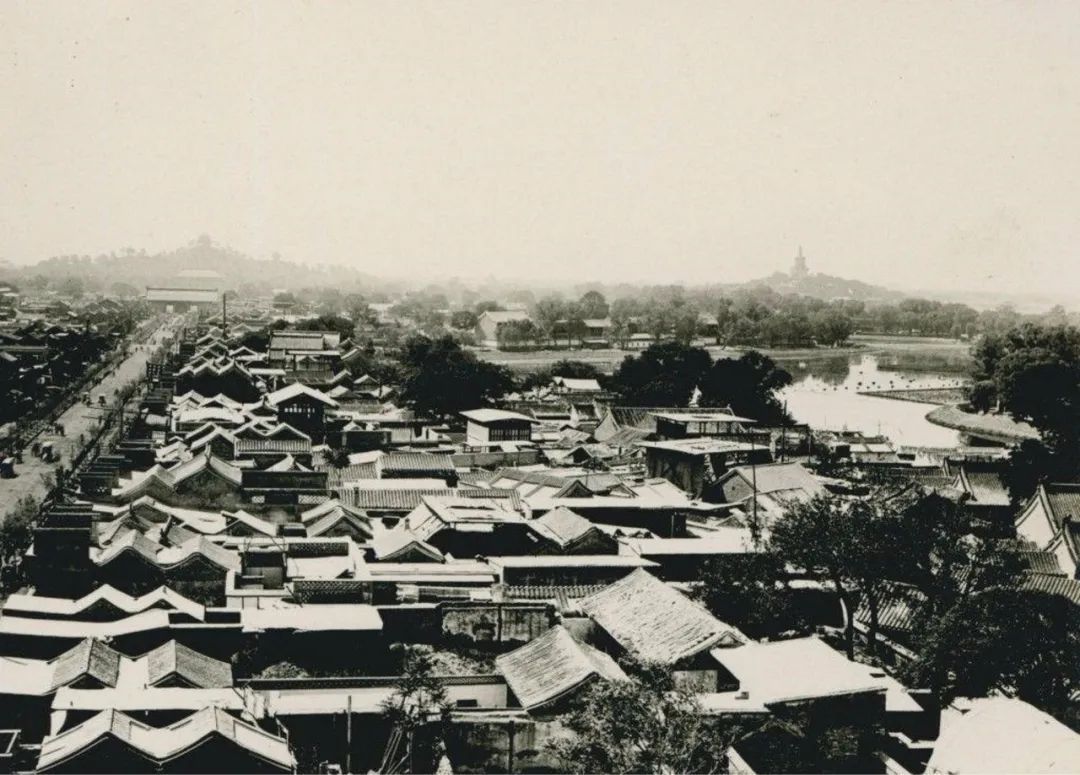

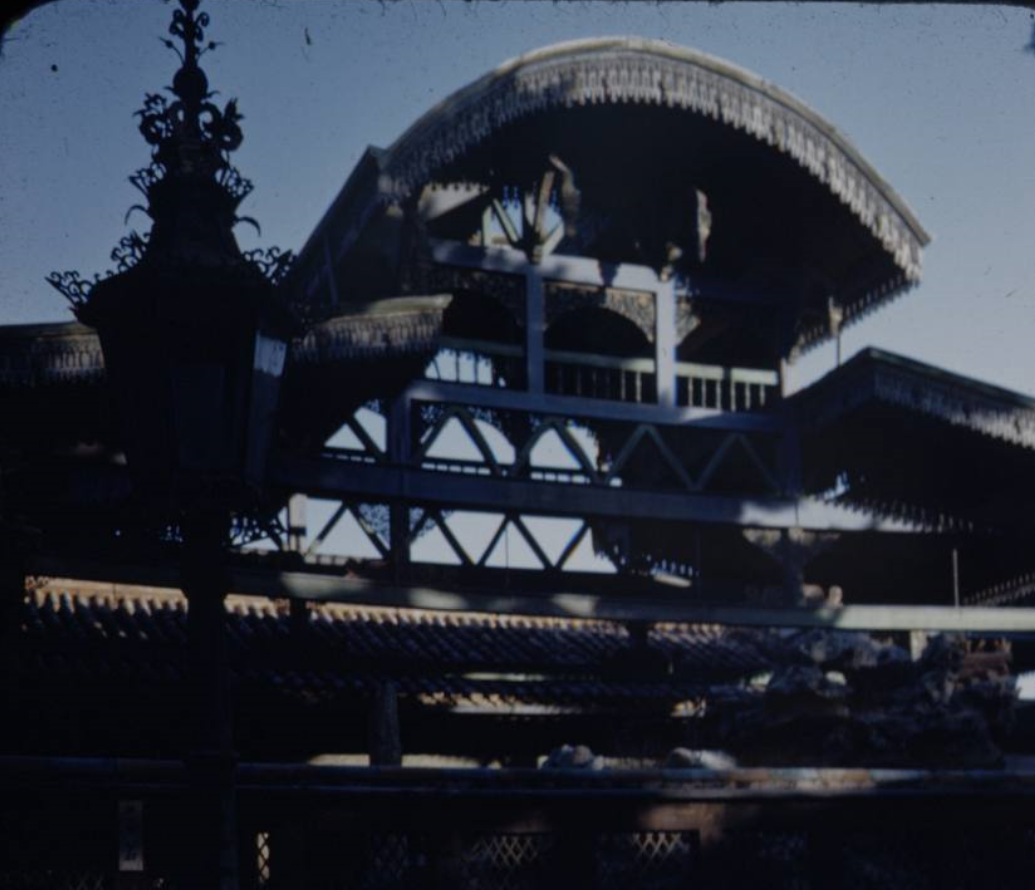

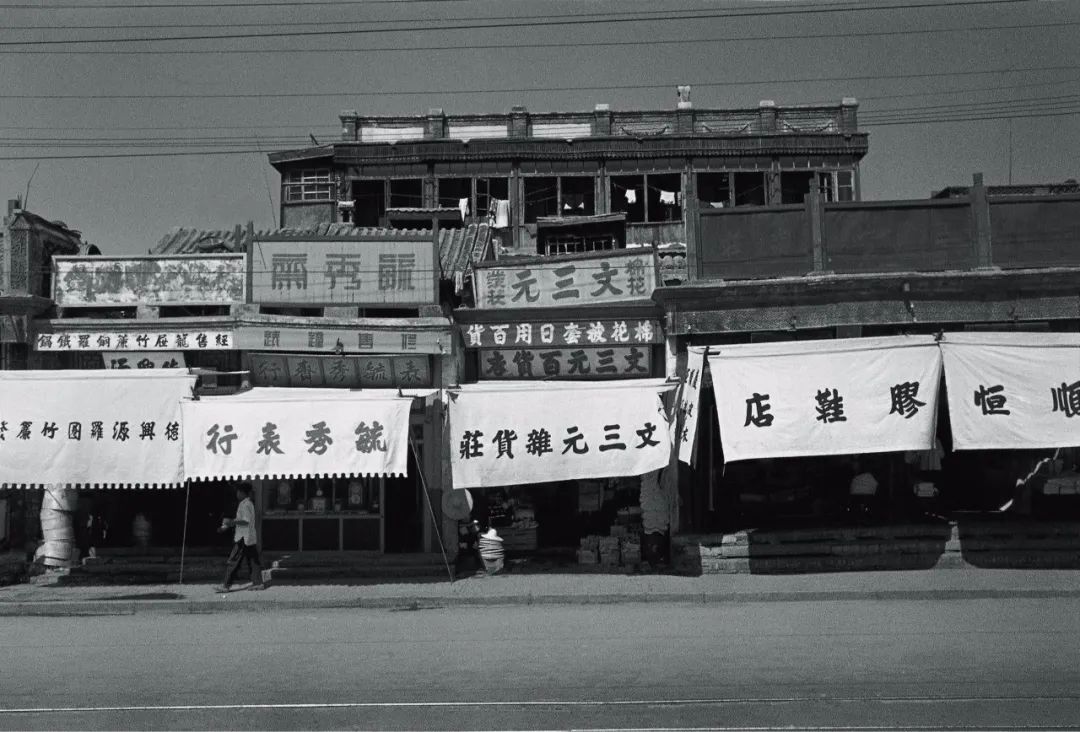

3 r4 I; |& G" `6 d故宫博物院的收藏中,有一类物品非常有趣,它们被称作“烫样”。翻译成现代词汇,就是建筑模型,专门给皇上汇报方案用的。  “阅是楼的彩棚烫样”侧面 在众多的烫样中,有一件非常特别,它由30根立柱,支撑起了一个平面为凹字形的罩子,怎么看都像个桌子。标签显示,这是阅是楼彩棚,可在今天的故宫阅是楼却找不到这样的建筑,这是为什么呢? 阅是楼是观戏楼,在紫禁城内最大的戏台畅音阁的对面。在两者之间,是一个凹字形的露天庭院,彩棚恰好可以安放在这个庭院之中。 从烫样看,彩棚分上下两层,下层全部凌空,不遮挡视线,上部被细密的苇席包裹,但有236扇玻璃窗用于采光。彩棚与建筑相接处有帐子和卷窗, 可卷起也能放下,既便于采光,也能防止雨水漏下来。彩棚是平顶的,天花上满绘青藤萝花卉和西番莲,30根支撑立柱,通天彻地,均做成沥粉贴金的盘龙柱,规格很高。  畅音阁戏楼安放彩棚后的剖面图(朱起鹏绘制)  《庆寿图》中央美术学院博物馆馆藏。《庆寿图》里的人物场景,存在一些史实错误,应当不是当时宫廷场景的直接描摹。但那座高大的彩棚和背后的戏楼建筑却细节真实。 据学者分析,这座彩棚应当是为庆祝慈禧太后四十岁生日而搭建的。慈禧是个超级戏迷,庆寿活动中少不了戏剧演出,但她的生日在11月底,当时北京已是初冬,天气寒冷。为戏台搭建一处彩棚,就能将露天的庭院变成室内剧场,暖暖和和地看戏了。 今天,这座彩棚早已消失不见,但中央美院博物馆所藏的一张绘画,给了我们很多想象的空间。《庆寿图》中描绘了一个在高大彩棚笼罩下的,流光溢彩的世界。 紫禁城还有一套烫样,是长春宫凉棚的模型。说是凉棚,当年可是严严实实,罩住了整个长春宫的前庭院。这凉棚设计的实用性极强。不但四面都有通风采光的窗子,起脊屋顶也划分为十组巨大的天窗。每组天窗设置两层卷帘,下部为芦苇编的“卷箔”,拉起可直接看到天空,放下又能遮蔽日光。卷箔之上是油布帘,平时在屋脊高处收着,逢雨天放下,成为防水盖顶。这一切机关都在三、四层楼的高空,靠地面上的人用长绳拉拽,得以舒卷,且能做很细微的光线调节,非常巧妙。  席箔卷起后的乐寿堂凉棚 不光是宫廷,老百姓家也搭凉棚。每年农历四五月间,天气渐热,北京城的殷实人家就开始搭设凉棚了。凉棚一般比四合院的房檐高出二尺,在庭院中投下阴凉。更讲究的人家,凉棚下还要设置花架,用于种植葡萄或紫藤之类的遮阳植物,顶不济也要种些葫芦,让天棚内生机盎然。  原阜成门铁路工程局客厅罩棚,虽说是公共建筑但很有生活气息 进入深秋,很多人家还会搭设暖棚,暖棚要比凉棚复杂不少,首先是讲究封闭,然后需要大量的玻璃窗,让阳光仍能照进院内,跟现在的阳光房差不多。棚外大雪纷飞,棚内仍能竹木葱茏,春意盎然。  1920年代,钟楼一带院落中的暖棚  1930年代北京内城街区,很多院落都搭设了天棚 北京的住宅,以院落式为主。各家各户的室内空间比较有限,但院子都不小。遇到红白喜事,摆桌宴请,急需拓展场地,那搭棚的手艺就派上用场了。 《道光都门记略》就记载“京师搭盖丧棚,工细绝伦,点缀有花木鸟兽之型,起脊大棚,有瓦垄、柁头、吻兽、螭头之别,以及照墙,辕门,钟鼓楼,高插云霄”,跟盖真房子一样。  大型喜棚室内场景  北京街头的大型丧棚 想象一下,如果俯瞰当时的北京城区,波浪般的四合院屋顶间,各类罩棚、彩楼像莲花一般,朵朵盛开,千姿百态。旺盛的搭棚需求,还催生了北京城庞大的棚行产业,据1941年的统计,北京城内大小棚铺有245家之多。  搭棚 外地搭棚,一般会先在地上刨坑,把沙篙栽在坑里固定。但北京的棚匠却不这么干,再大再复杂的罩棚,都是平地竖杆子,绝不破坏地面。这个习惯,可能与北京高等级建筑较多,地面不能轻易开挖有关。 棚子的牢固,全靠棚匠绑扎的功夫,他们会用一种一尺多长的别棍,通过绳套,将棚架的吃力处连结在一起。扭转别棍,能够让这些结合点更加紧密。拆卸时又能通过旋转它轻易泄劲儿,完全不损伤材料,非常精妙。好的棚架,牢牢地扒在屋面之间,无论多大的风吹过,也能纹丝不动。  棚子下的百姓生活 棚行搭建的虽然都是临时建筑,但却是资源循环利用的典范。除了个别损耗品外,沙篙、窗扇、装饰构件和多数的席子都能重复利用。清宫档案就曾留下很多账册,专门记录庆典中各类罩棚的用料数量和拆除后回收使用的情况。 罩棚作为建筑的延伸,本身的装饰性也很重要。晚清时,紫禁城御花园的绛雪轩在抱厦前搭出一组西洋式的罩棚,罩棚用了坚实的木构,顶部用铅皮制作成弧面屋顶,四周装饰有细密的花纹雕刻。它与后部古雅的殿堂,亦庄亦谐,形成了非常生动的建筑形象,堪称清末宫廷建筑的一大创新。  1940年代的绛雪轩罩棚  20世纪初,庄士敦与溥仪、溥杰、润麒在御花园养性斋楼上,左侧建筑为养性斋罩棚,今已不存 用罩棚或类似的临时构筑物妆点和拓展建筑,曾经是很流行的做法,它们的形象深刻影响着当时北京的城市面貌。如今,那个曾布满各类罩棚的北京,那些绚丽的临时世界,只能去老照片里寻觅了。  1930年代王府井八面槽某商店,店门前用沙篙起了个楼子,商店只有2层高,彩楼子可是3层,巨大而招摇,广告效应非同凡响。  1955年的前门大街。整条街道,几乎看不到建筑的立面,各式各样的布棚招幌,重新形成了街道的界面,它们挑出深远,迎风招展,绝大多数都书写着娟秀的字号和广告,成为建筑向街道的延申,也形成了传统北京街道特有的城市氛围。 (作者系神奇建筑研究室创始人)

% z* X0 e- i8 @$ j O6 v( g! R |