本帖最后由 穎太世澤 于 2016-6-9 05:39 编辑

; R$ ]) S- o, z- J* H0 H* d4 I, |/ M- x9 c" @: N/ {

/ V6 z9 C" q9 B5 t

9 `' O3 x+ \3 }6 U+ t+ Q

* J- B% z9 s+ [4 q+ u! k端午的风俗

端午的风俗

: n' D: J7 [ i3 G 端午节为每年农历五月初五,又称端阳节、端日节、午日节、五月节、五日节、艾节、端五、重午、重五、等等 在旧时传统这一天有很多的习俗活动,包括: 1 驱五毒、驱瘟疫、贴钟馗像 2 包粽子 3 划龙舟 4 悬香草(菖蒲、艾草等) 5 涂雄黄酒 6 佩香囊 7 缠五彩丝线

4 f6 y0 |& k& n. q5 Y' M

; F4 u$ E6 L' v0 f8 G

驱五毒

2 f/ h: @4 D+ d1 ?1 ^" z古代人们将蛇、蝎、壁虎、蜈蚣、蟾蜍等称为五毒。民谣说:「端午节,天气热,五毒醒,不安宁。」端午节驱五毒用意是提醒人们要防害防病。每到端午节,人们用彩色纸把五毒剪成图像(即剪纸),或贴在门、窗、墙、炕上,或系在儿童的手臂上,以避诸毒。 5 F0 @ k- G* W' m+ D' T

/ K4 s# n/ t9 ?

端午的风俗

+ z2 i" [) S4 C0 a8 e w% U* G- j F8 `

8 W; u0 i- M4 b5 D( o G& V1 x; T5 y# o2 X! Z

# i/ i X( Y7 Z* A

端午的风俗

) @. P6 D1 F' W

) @. P6 D1 F' W

0 Y7 O+ o _* o4 I* }

r) X1 a# b8 Q

; @# B( h* d2 y7 p

驱瘟疫、瘟神

; U% h6 Y0 I7 C; E6 G+ h" E五月五日,古时亦称恶月恶日,先秦以来被认为是不吉利的日子,亦因古人认为疾病是瘟神降临,或是恶鬼邪魔附于人体所致,故人们于这天以不同的方式驱除瘟疫和恶运,人们会在这天贴神符,以避邪驱鬼,严防瘟神。

( [# W/ m- [5 h) ?; H' ?6 L4 v0 `' U; m

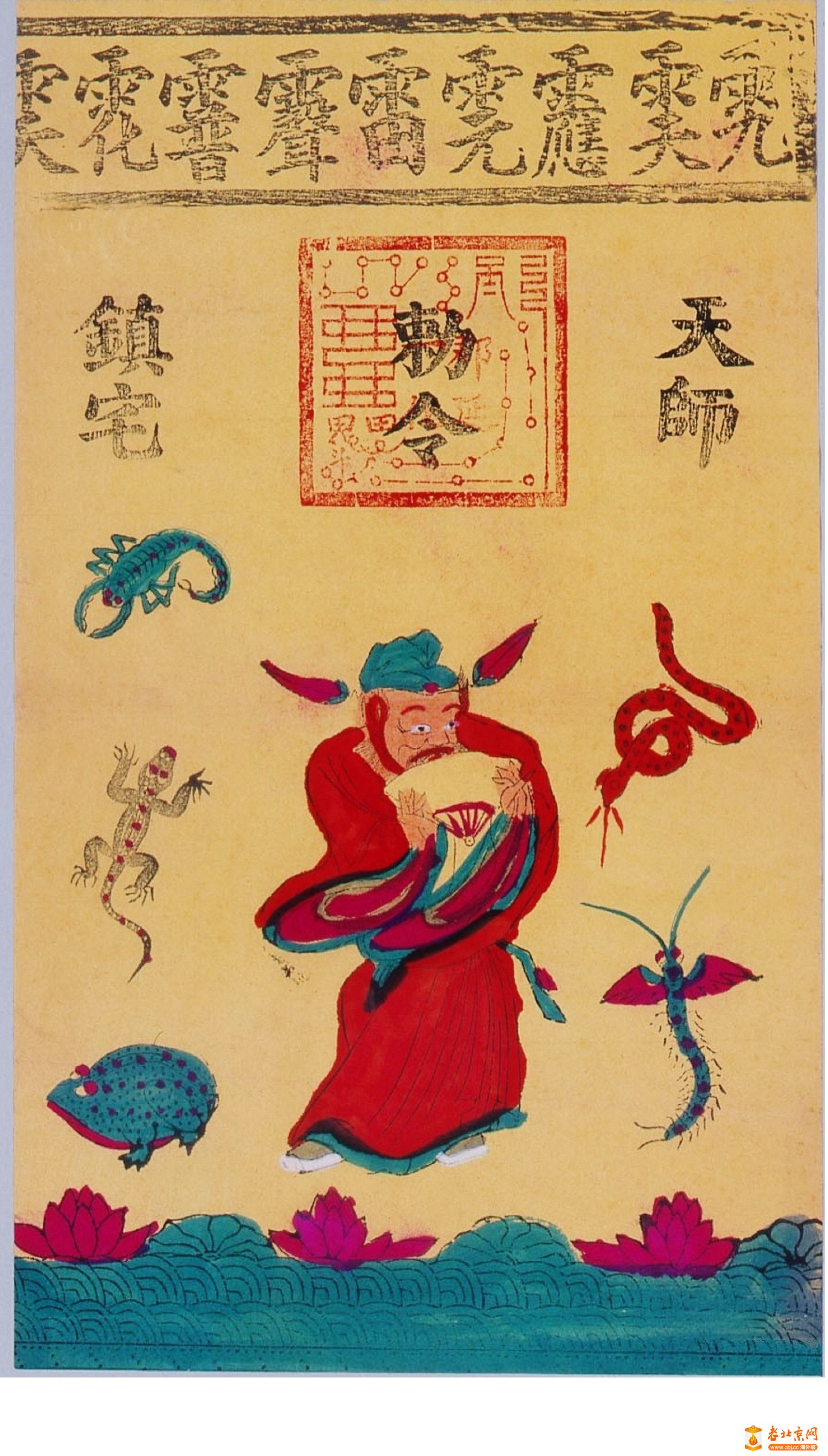

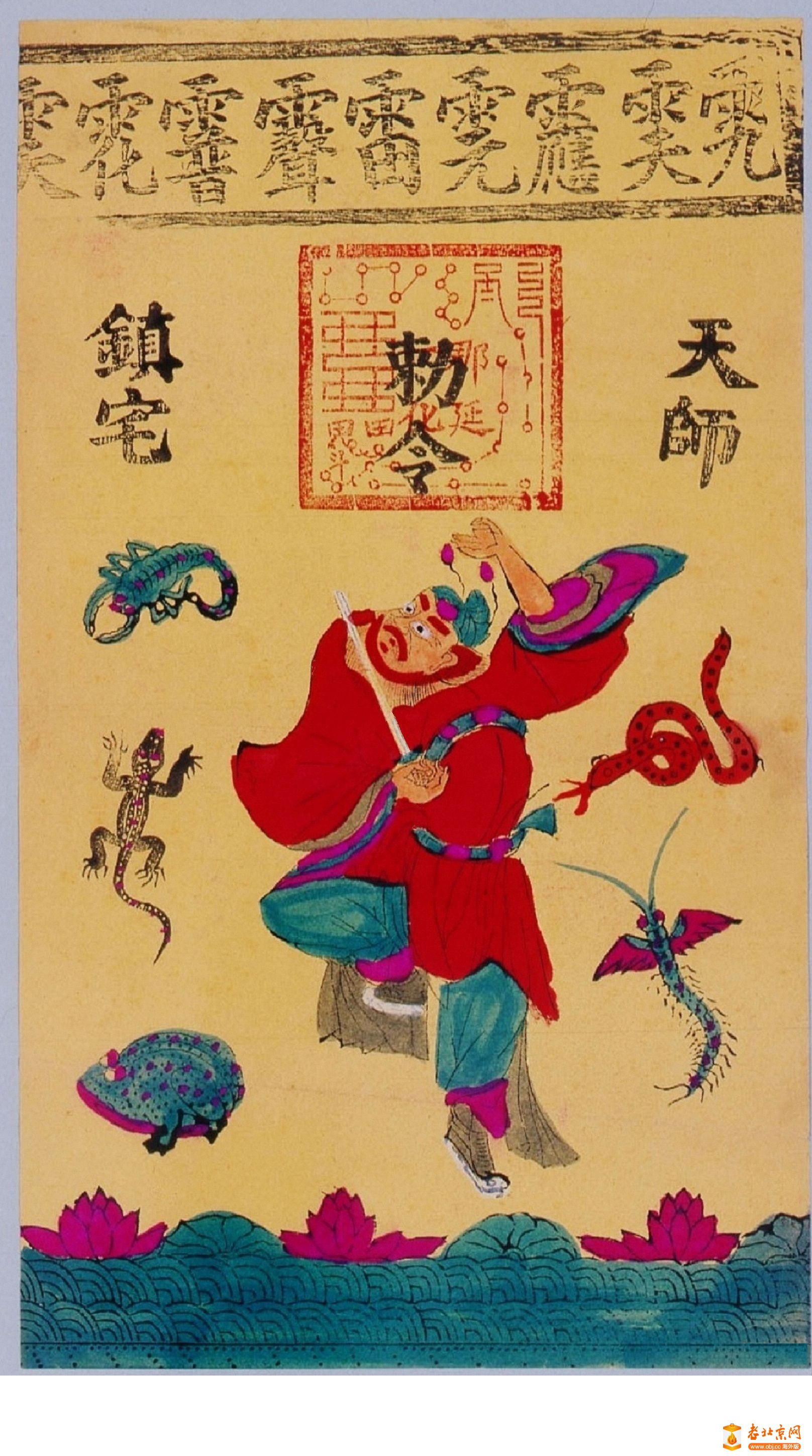

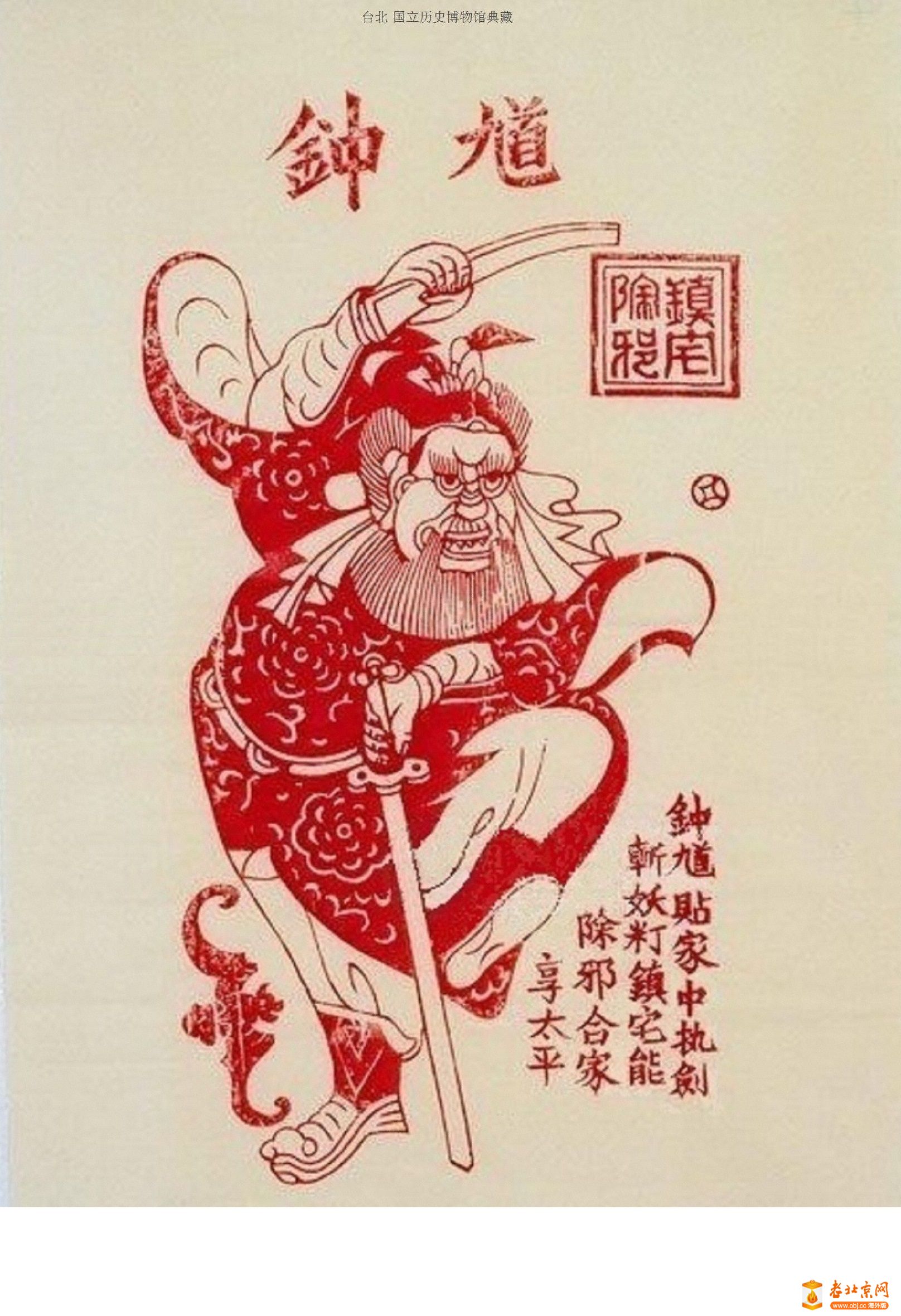

钟馗是中国著名的驱邪神祇,道教中称「翊圣雷霆驱魔辟邪镇宅赐福帝君」,简称「镇宅真君」、「驱魔真君」、「驱魔帝君」,其形象为虎背熊腰,豹头虎面,龙额鱼眼,脸上大把虬髯,威武果敢。在古代,他的装束是穿着蓝袍,戴着破帽,束角带」。而今日最经典的形象是:身着朱红色官服,头戴乌纱帽,一手仗剑,一手持扇,脚踏恶鬼。或有小鬼在旁为其提印、撑伞、背葫芦。身边常随一蝙蝠,代表为其侦查邪魔恶鬼,「蝠」也象征「福」,有赐福的意味。

# e4 m7 ]3 i' r' s9 x$ k9 T# U; `. b

钟馗的祭典日在除夕与端午节,每逢这些节日民间会悬挂钟馗画像,相传除夕日驱恶鬼,端午节逐瘟神。《燕京岁时记》:「每至端阳市,肆间用尺幅黄纸,盖以朱印,或绘画天师、钟馗之像,或绘画五毒符咒之形,悬而售之。都人士争相购买,粘之中门,以避祟恶。」

# [* [; n' ]* G; s. H' e# L4 F! ~; f) O# k; `

在江浙,民众会贴钟馗像,加以祭祀。。在福建,闽东一带祭拜五福王爷,闽南和闽南人移居的台湾则多半祭祀各府王爷神,希望王爷神能把瘟疫带走。在四川则会祭拜瘟祖大神,瘟祖大神乃文昌帝君化身,能扫除五瘟疾病。中国西北地区则以苻坚、白起等英雄豪杰作为端午节扫除瘟疫的祭祀对象。

" M# R( N! l2 L" F

4 A1 n& q6 c% U1 r1 l 这是一幅镇宅除邪的「钟馗画像」并附有标语如下:

! u% `( V8 F9 t: s* h「钟馗贴家中,执剑斩妖精,镇宅能除邪,合家享太平」

端午的风俗

' |* ] k. Q; j# R

4 I- E0 \" G( S6 t

4 {$ i( r/ ]& E! f& }' {' z' h7 {

- i6 B! H, ]9 H, R

食粽子 粽子是端午节的代表食品 粽子是大中华地区、日本关西至北陆地区、越南端午节的传统食品。每到端午节前夕,家家户户都要浸糯米、洗粽叶和包粽子,除自家吃外,亲友之间还互相馈赠。端午吃粽子习俗源自中国东汉,当时,人们已习惯于五月五日及夏至期间开始吃独具清香而消暑的粽子了。在荆楚地区,煮糯米饭或蒸粽糕投入江中,以祭祀屈原。以后渐用粽叶包米代替竹筒。2 c0 U. Y0 n- D

% |. _1 B$ w4 y- D

现在各地粽子不论造型或内容,都有五花八门的变化。如浙江的湖州粽子、四川的椒盐豆粽、广东的中山芦兜粽等。至于粽馅有不包馅的裸粽如原味的白粽、碱粽、包红豆的、甜豆沙、咸的肉粽则变化多端内容丰富。 后世也象征包粽=包中(谐音),意味着考试金榜题名的好兆头。 . g# N3 B+ w8 r5 p$ ~6 {* I- _

端午的风俗

5 R( I7 w- }1 l( f7 t/ G

) p8 `! [2 z( s g

4 z, v) f; [7 E

划龙舟 / y! b7 \, [5 E' K5 f) V

端午的风俗

3 ^0 H- v9 k+ R1 W/ s8 F; E

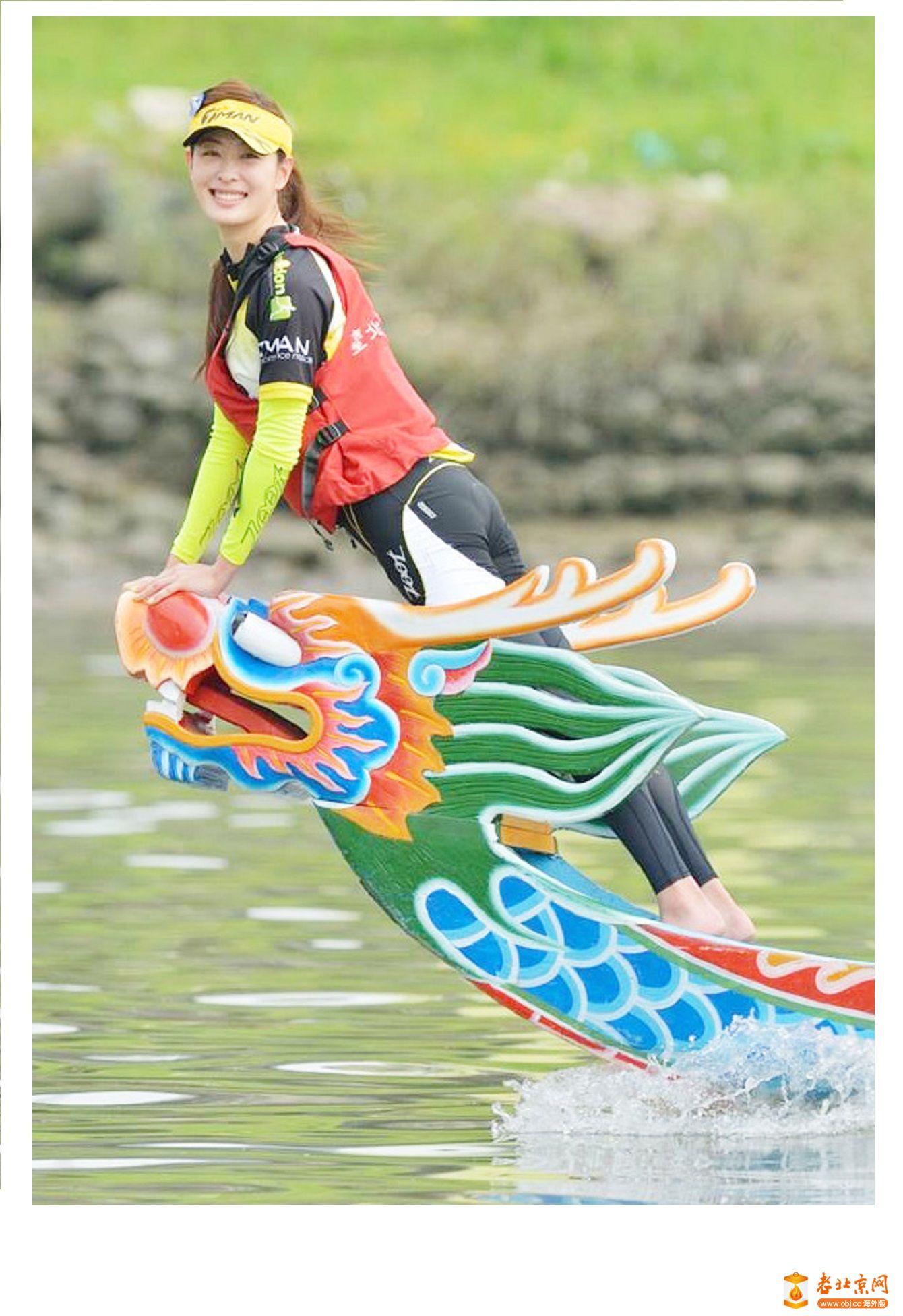

3 ^0 H- v9 k+ R1 W/ s8 F; E 龙舟竞渡是端午节的庆典活动 划龙舟是端午节图腾象征# ^, T8 B/ e' Z6 Y

- b* N1 W3 \8 ?; H I6 e& e* i: _, M/ `

在大中华地区、日本、琉球,端午节会划龙舟。划龙舟较为普遍的说法,是因战国时代爱国诗人屈原因不得重用而投江,民众竞相划船希望找到他的尸体。其实东亚地区的划龙舟并不限于端午才举行,龙舟竞渡的习俗也早于屈原之前已经存在,如姑苏就以龙舟有迎接潮水之神伍子胥的习俗。古人将船当作送走灾邪的工具,既然送邪,也就越快越好,于是便衍生出端午竞渡习俗了。1 {6 k3 O2 G* S4 s) A( n- O

\/ A6 ?. L) F( N4 a' N1 P, S) y9 j# q

古代参加竞渡的龙舟已很讲究:船身窄而长,还有龙头、龙尾和鳞甲等装饰,船上结七彩,张旗伞。竞渡时锣鼓喧闹、鞭炮齐鸣、万人喝彩,场面极为壮观。可见龙舟竞渡其实也是驱瘟避邪的一种行为,其原始宗教的意味浓于悼念忠忱的爱国者。 ) s2 w) G1 y7 ]. {3 J

# Z- {9 a6 h9 p9 M

图片来自 痞客邦 六肆零(刘士铭)Blog

端午的风俗

9 g% q3 X; m8 o1 s- G' l

% W3 s* l, |2 ~! d

# q' w& k& j9 M9 {

6 g3 w% K- y$ c: r

图片来自 台北画刊473期 战鼓咚咚 欢乐庆端午 摄影/王能佑

端午的风俗

( b! s1 P& U) P1 k& q . E1 Q9 |; Z5 u

" d1 U6 ^: k; B* g1 J l+ C

7 E: D" x+ z7 T3 {5 h) ]7 y( z

- F' Q# n3 y* S/ }2 Y" o

悬香草(菖蒲、艾草等) 以菖蒲沐浴 世俗要悬「天中五瑞」以辟邪驱瘟和逢凶化吉。天中五瑞指:菖蒲、艾草、石榴花、蒜和龙船花。石榴花的根部可驱虫;蒜头有着浓烈的气味,悬于门外据说亦有驱瘟辟邪之效;通常菖蒲被认为是天中五瑞之首,象征驱除不祥的宝剑,插在门口可以避邪,故有蒲剑斩千邪之说;而艾草则代表百福,是菊科多年生草本植物,一种可以治疗疾病的药草,插在门口,可以使身体健康。现在看来,悬天中五瑞确实具有一定的科学道理:端午节时值初夏,多雨潮湿,病菌容易滋生,悬菖蒲、艾草等可以藉助它们挥发的气味清洁空气,消除病毒。也有些地区因应当地出产的植物而有所变化,或将香草煎药、榨汁服用。

2 v( u4 [) A9 L% H B' }$ F/ W) Z! F

也有把香草用作洗澡、洗头,例如有的地方以兰草蒸煮于水中沐浴,用以辟邪,称为洗百病,所以端午节亦有「沐兰节」之称。 有些地区会以菖蒲、艾叶、榴花、蒜头、龙船花,制成人形,称为艾人以僻邪驱瘴。香囊内有朱砂、雄黄、香药,外包以丝布,拴五色丝线。" s, a9 m* f- ~: Z$ j/ n

' L( F- O% J! ?2 d* Q

1 c! |* p' @6 g0 ` J 菖蒲、艾叶、榴花叶

端午的风俗

$ c- A$ [, M0 q: g1 `7 f5 ?

$ c- A$ [, M0 q: g1 `7 f5 ?

! Y3 r' R3 |8 _

; i9 N" R) d X% y

" s/ }# o4 X+ y

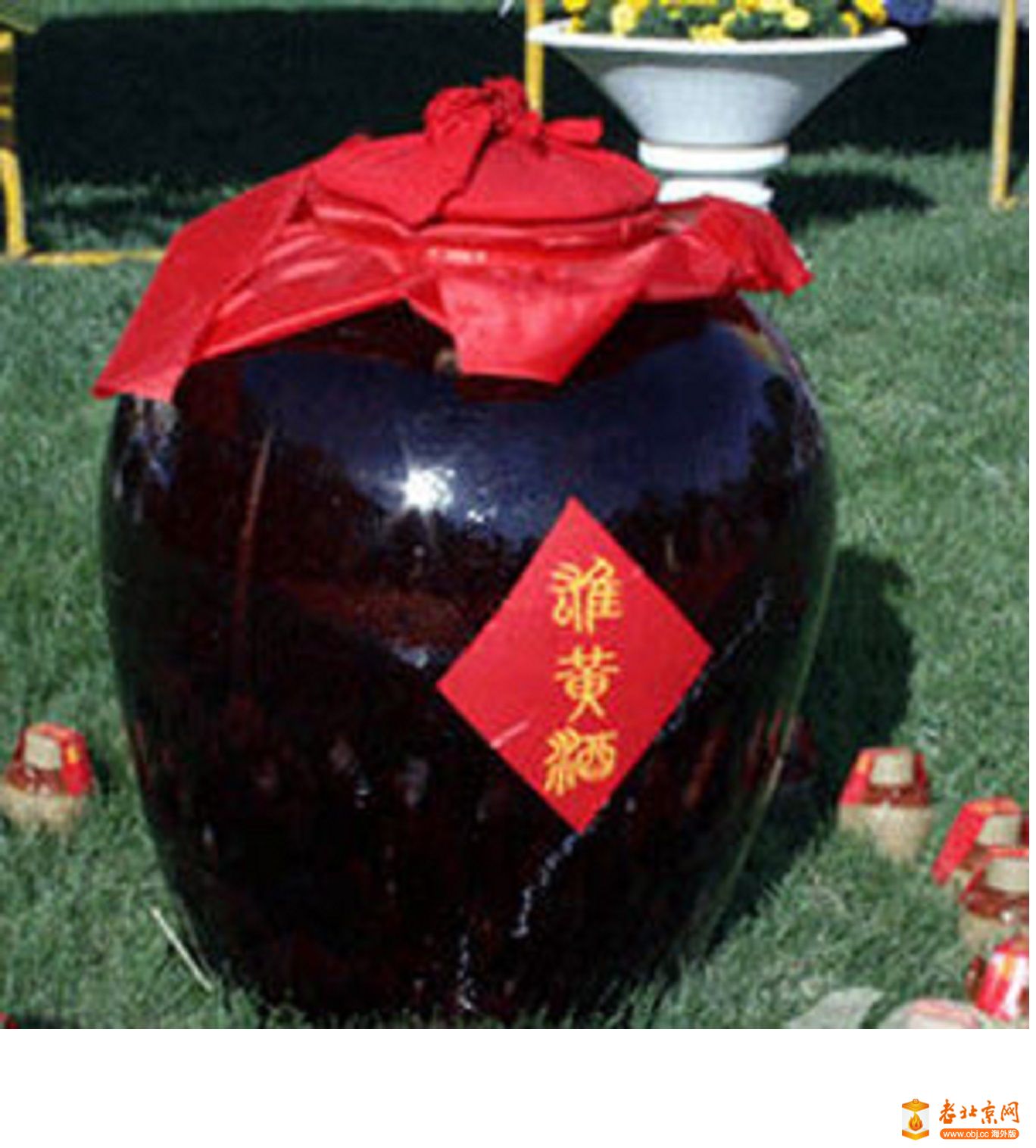

雄黄酒 抹雄黄 & e$ V! Q/ d3 @6 P% k

雄黄酒,是用研磨成粉末的雄黄炮制的白酒或黄酒,华人一般在端午节饮用,作为一种中药药材,雄黄可以用做解毒剂、杀虫药。古代人认为雄黄可以克制蛇、蝎等百虫,「善能杀百毒、辟百邪、制蛊毒,人佩之,入山林而虎狼伏,入川水而百毒避」。古人不但把雄黄粉末撒在蚊虫孳生的地方,还饮用雄黄酒来祈望能够避邪,让自己不生病。5 M) i' M. j; y, R6 w

0 p6 K0 g( c" ^

白蛇传故事里有一段《盗仙草》为「白蛇传」故事的经典桥段之一,描述在端午节的那一天,白娘子因为受不了雄黄酒的刺激而变回原形,许仙撞见自己的爱妻竟是蛇精,活活吓死。白素贞为救夫君,冒死前往峨嵋山盗取南极仙翁的灵芝仙草,与鹤、鹿仙童交战,受困于雄黄阵中,南极仙翁受白蛇诚心所感,赐予仙草以挽救许仙的性命。0 a+ ?/ v1 ?, x/ O& Z

4 Q" _7 P- G' V X3 y! L4 h

民间除了喝雄黄酒,还有沾雄黄涂抹额头脸颊,在额头写上「王」字的风俗,据说这样一样可以避邪祟

2 Z* y& ?% ^7 g* J5 M ]" b

) n& e- i0 b I8 a- ?# p

: n7 u/ }9 r* g# i( i5 S1 ?

端午的风俗

. N: F" `" C& R' A

. h) d" I) l" _5 M6 _

! N) A1 P8 c2 O

z+ R8 d6 y3 ~4 d

沾雄黄在孩童额头写上「王」字的风俗剪纸

端午的风俗

7 u+ ]1 \+ b6 _8 Y( H- A' Q

2 B. m6 e* v' m, L6 Y+ X, ~$ I- x3 f

3 R( j. U9 ~- z: h' \$ f

7 |* z( A+ U* U. [

7 c: D% V6 h" k- A3 Y+ Z* t% H9 w

佩香囊

& ^$ |$ A* E/ Y7 a$ @& b0 W) p香囊一般俗称「香包」多用丝绸制成,内装雄黄、熏草、艾叶等香料,也有内装芳香馥郁的药物如白芷、丁香等。一说香包可以避邪,端午节时多会配挂香包。古传统上女性会精心制作玲珑可爱的衣香粉荷包和香袋,内装芳香馥郁的药物如白芷、丁香等,其香气具有驱蚊辟秽的功效。心灵手巧的还会用五色花布做成小辣椒、小黄瓜、胖娃娃、小纱灯和小粽子等各式各样的小玩物,挂在孩子的身上,据说也是为了驱除瘟疫。- q& `" j6 k! R z

$ b9 {# l W- X5 k4 j5 w9 F

陈示靓的《岁时广记》引《岁时杂记》提及一种「端五以赤白彩造如囊,以彩线贯之,搐使如花形,或带或钉门上,以禳赤口白舌,又谓之搐钱」。以及另一种「蚌粉铃」:「端五日以蚌粉纳帛中,缀之以绵,若数珠。令小儿带之以吸汗也。」这些随身携带的袋囊内容物几经变化,从吸汗的蚌粉、驱邪的灵符、铜钱,辟虫的雄黄粉,发展成装有香料的香囊,制作也日趋精致,成为端午节特有的民间艺品。

) L3 {7 {# Z. J粽子型香包

端午的风俗

7 D: T' l, H, ?' @9 G4 }( \/ u

7 D: T' l, H, ?' @9 G4 }( \/ u

5 e' n! i4 r2 a- S1 p

各种式样香包

端午的风俗

' {1 ^' C. L* C* y

/ G ~2 W4 {6 e* _. b7 K

) k2 S1 p, S6 g: P+ m4 c

; C: V: O2 w% }* c1 C

* p. }' y( d! b$ L: b* Q {, \

缠五彩丝线

9 K+ x# \ h& t/ c. z' D缠五色丝线是中国古时候的一种传统习俗,也叫系百索子,端午节习俗之一。五色线是绿、红、黄、白、黑 中国古代以五色为吉祥色,因而,节日清晨,各家大人起床后第一件大事便是在孩子手腕、脚腕、脖子上拴五色线。系线时,禁忌儿童开口说话。五色线不可任意折断或丢弃,只能在夏季一场大雨或第一次洗澡时抛到河里。据说,戴五色线的儿童可以避开蛇蝎类毒虫的伤害,扔到河里,意味着让河水将瘟疫、疾病冲走,儿童由此可以保安康。 8 u4 {' m a* m* B- b: X$ e* m( V

以五色丝系臂,曾是很流行的节俗。 东汉 应劭的《风俗通》记载:「五月五」日以五彩丝系臂,名长命缕,一名续命缕,一名辟兵缯,一名五色缕,一名朱索,辟兵及鬼,命人不病瘟。

/ R8 O U; ?- C! ~. Z( D2 n7 v

清 孟元老的《东京梦华录》卷八记载:端午节物,百索、艾花、银样鼓儿,花花巧画扇,香糖果子、粽小,白团。紫苏、菖蒲、木瓜、并皆茸切,以香药相和,用梅红匣子盛裹。自五月一日及端午前一日,卖桃、柳、葵花、蒲叶、佛道艾。次日家家铺陈于门首,与糉子、五色水团、茶酒供养。又钉艾人于门上,士庶递相宴赏。

3 c ^ ^* i( P+ f+ ?* s' ^

, E2 Y% H: b7 J3 | 有些地区端午节时会把五彩丝线缠在手腕或挂在身上,传说可以续命,祈盼长命多福,也有在香包上缠五色丝线,做成粽子型带在身上。 0 J) ?5 i* }, w) n) x( r+ ?' @

端午的风俗

7 K f( }7 x' {) M- G O

+ D# Q; L C4 |& s9 n# ~- T/ Q z) Q" F

端午的风俗

1 {2 T0 l+ J( C6 T1 y. k- c

1 {2 T0 l+ J( C6 T1 y. k- c

* ^* P9 S9 M2 p* V

名詞注釋 . L% ]7 {. {' S4 @

【白蛇传】是一部家喻户晓流传源远的中国民间故事。描述修炼成形的蛇精白素贞与许仙的曲折爱情故事。情节包括篷船借伞,白娘子盗灵芝仙草,水漫金山,断桥,雷峰塔,仕林祭塔等情节。影视并以此故事为原型拍摄了多部剧作片。 2 }) C* D6 [9 [

【五彩丝线】是指绿、红、黄、白、黑五色,佛家常把五色珠,用五色线作索穿取佩挂手腕或项间以为吉祥。在「大悲心陀罗尼经」内有记载:“尔时观世音菩萨告梵王言。诵此呪五遍。取五色线作索。呪二十一遍结作二十一结系项...”。 ' ~* e! k2 F# {: a0 [& B/ n) d

【并皆茸切】「茸切」是调理食材的一种用刀切法,是把材料切成颗粒状:「并皆茸切」即 一并统统切成颗粒状

0 ^0 \, D; ^4 J5 R4 m" e* a+ g$ y

【五色水团】一种用糯米粉制作的白色团子,因杂五色人兽花果之状,故称。 陈元靓 《岁时广记》卷二一引《岁时杂记》:「端午作水团,又名白团,或杂五色人兽花果之状,其精者名滴粉团。」 4 r5 a: M" C) k ]8 @: K. ^

【佛道艾】即“伏道艾”,意即伏道产的艾草。 宋 时以为艾中之佳品,因其产于 汤阴 伏道 ,故称。古代端午节用以辟邪。

" N! J* A: l) {, @+ q; e

【艾人】以菖蒲、艾叶、榴花、蒜头、龙船花,制成人形称为艾人

$ `* b, i8 |- R' ?& }& n& A' k9 x6 X" y+ l7 N$ n4 q1 X# ~: d

" h: k Q2 O2 h" T6 B' D5 `

1 R9 @8 T1 N* j ) f0 k4 B- O$ l8 t" ? Y" @

/ n' T1 V& s* k; X* Y! ?

|