本帖最后由 穎太世澤 于 2019-3-11 01:00 编辑 ! G0 W- U: U$ k/ u& |

1 s: q" f }" u* f- k% _& f7 }

帨巾 P. G1 n/ X$ x

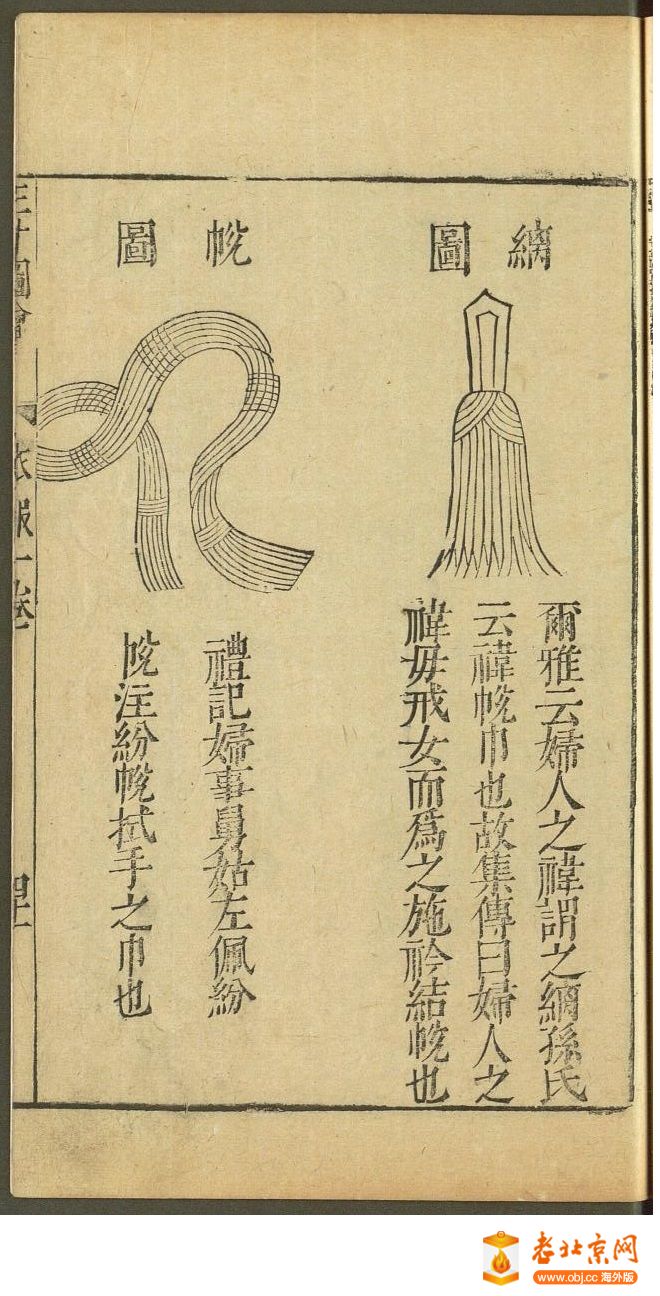

3 o/ k) h9 X9 U* r+ z6 \2 r缡图 尔雅云:妇人之「袆」谓之‘缡’。 孙氏云:「袆」帨巾也。 故集传曰:妇人之袆,母戒女而为之,施衿结帨也。

! |9 x, O4 G+ V1 ]$ a/ `: r- s帨图 礼记:妇事舅姑,左佩纷帨。 注:「纷帨」拭手之巾也。

R+ A! h8 W, O

白话语义 缡图 《尔雅》说:已婚妇女的「袆」偁之谓‘缡’。 孙炎说:「袆」是帨巾也。 故《集传》说:已婚妇女的袆〈帨巾〉,是母亲训戒女儿,在其女儿出嫁时为其身上所佩带的佩巾。 帨图 礼记记载:已婚妇在事奉舅姑时,身左佩带「纷帨」。 注说:「纷帨」就是拭手之毛巾也。

6 i3 V/ m% y& G+ |* ?

「帨」读音同‘税’,帨巾是女子随身佩带之物,用来清拭。礼记:妇事舅姑,左佩纷帨。摘节自礼记·内则第十二,原文片断为: “妇事舅姑,如事父母。鸡初鸣,咸盥漱,栉縰,笄总,衣绅。左佩纷帨、刀砺、小觿、金燧,右佩箴、管、线、纩,施縏衮,大觿、木燧、衿缨、綦屦。以适父母舅姑之所,及所,下气怡声,问衣燠寒,疾痛苛痒,而敬抑搔之。出入,则或先或后,而敬扶持之。进盥,少者奉盘,长者奉水,请沃盥,盥卒授巾。问所欲而敬进之,柔色以温之,饘、酏、酒、醴、芼、羹、菽、麦、蕡、稻、黍、粱、秫 唯所欲,枣、栗、饴、蜜、以甘之,堇、荁、枌、榆、免、薧、滫、瀡 以滑之,脂、膏 以膏之,父母舅姑必尝之而后退“。 此段文义说明妇待舅姑如侍奉父母,清早洗漱整理仪容完毕,身携各种居家生活工具卽趋父母舅姑之处所,问安嘘寒问暖侍洗奉食 為长者服務。所佩帨巾即为服侍长者居家工具之一

+ ~: e; ]- m) W2 W( z" r

「缡」读音同‘梨’。 古代女子出嫁时,母亲所授。外出时系在身上。周制昏礼中,由母亲将其系在即将出嫁的女儿身上,称为“结缡”。《仪礼 士昏礼》说: 母施衿结帨,曰:‘勉之敬之,夙夜毋违宫事’。卽母亲在行将出嫁的仪式为女儿系上帨巾,并谆谆喻勉警戒要记牢‘夙夜毋违宫事’,卽时时刻刻不要忘了居家的工作。 女子婚前婚后均佩帨,只不过佩戴的方法不同,形式不同,称呼不同,基本功能是一样的。在婚前,帨巾是女子的贴身亵物,婚后结缡于外,故后即以“结缡”指结婚。释曰:“孙炎云:袆,帨巾也”。袆邪交落带系于体,因名为袆。此女子既嫁之所著,示系属于人。也就是 释偁:“孙炎说:袆就是帨巾也。袆纵横交错垂落系于身体上,因名为袆。这是女子既嫁之后所穿着,表示所系帨巾已是出嫁之人。 / p a, x% v# ]

【孙氏】指 孙炎。受业于郑玄,时人称为“东州大儒”。注作甚多,所著《尔雅音义》影响尤深。

$ J* e0 H) U7 A

【帨巾】 是女子的佩巾。 ; r; g1 S1 C6 |1 p% \, B3 f7 z

【施衿结帨】 语出《仪礼 士昏礼》。“母施衿结帨 曰:勉之敬之,夙夜毋违宫事”。 「施衿」卽女子出嫁之礼仪; 南朝 梁 沉约 《奏弹王源》: “买妾纳媵,因聘为资;施衿之费,化充床笫;鄙情赘行,造次以之”。 北周 庾信 《周赵国公夫人纥豆陵氏墓志铭》:“施衿 赵北,侍母 秦南”。 倪璠 注:“施衿 赵北,谓娉于 赵国 也”。‘娉为「婚礼」六礼之一, 后用以称女子出嫁之仪为「施衿」。 「结帨」卽系上佩巾的仪式。 「母施衿结帨」:卽周制昏礼中 母在嫁女儿的礼仪上为女儿亲系上佩巾之仪式。母亲将佩巾系在即将出嫁的女儿身上这种仪式,又称为“结缡”。 母亲为女儿系上帨巾后, “勉之敬之,夙夜毋违宫事”,卽谆谆喻勉警戒要记牢时时刻刻不要忘了居家的工作。 7 ~, X" K! G- ]4 C

【宫事】古代指妇女在家庭中承担的事务,如女工、养蚕及其他室内劳作等。王聘珍 解诂:“宫,蚕室也。事,谓蚕事。” 【縰】读音同洗 ,古同“纚”,古时用来束发的布帛。 【觿】读音同西 ,古代用骨制的解绳结的锥子。解衣绦结用〈如附觿圖〉 【金燧】古代向日取火的工具。似镜,铜制故曰金燧。 【箴】缝衣针; 【管】置针线之具 【线】缝衣之线 【纩】絮衣服的丝绵 【縏袠】袠读音同治 袠,刺也。 縏袠,泛指装针线等物的囊袋。亦卽是针线包 【木燧】 是木制的钻火用具。 【衿缨】 即编织的香囊。 【綦屦】 丝织品制成的鞋 纷帨、刀砺、小觿、金燧,箴、管、线、纩,縏衮,大觿、木燧、衿缨、綦屦。皆侍候长者之用具。

, H: a4 m1 ]7 _# M

( I5 ]/ p3 N) r6 S" F" x

【饘】读音同詹,稠的饭称为饘,稀的称为粥。 【酏】读音同乙,稀粥。也是古代酿酒所用的清粥〈黍米〉。 【醴】读音同礼,甜酒 【芼】读音同毛,蔬菜也 【羹】读音同耕,稠状浓汤 【蕡】读音同焚,是子麻。 【菽】读音同淑,豆类的总称。 【粱】俗称小米 【秫】读音同叔,高粱 饘、酏、酒、醴、芼、羹、菽、麦、蕡、稻、黍、粱、秫 皆供长者饮用的食物。 8 j* Z. c( n0 H5 O5 U) F! L5 v

; D0 O/ ~# A9 R' u% p

【堇】菜名 【荁】读音同环 ,草本植物,根茎肥大而短,古人用以调味。 【免】古同“娩”,免、新生者。指刚生长出的新鲜食材。 【薧】读音同考,薧、干也。干的食物:“凡其死、生、鲜、薧之物,以共王之膳。” 【滫】读音同朽,米泔水 亦卽淘米水。古烹调,用淀粉拌和食物使之柔滑。 【瀡】读音同髓,滑泽。

1 z/ x$ l( \1 ]0 ^+ z( o6 J

「枣、栗、饴、蜜 以甘之, 堇、荁、枌、榆、免、薧、滫、瀡 以滑之, 脂、膏以膏之」。以上 郑玄注:「谓用调和饮食也」。卽在长者饮食中,用枣、栗、饴、蜜来调和甜味,用堇、荁、枌、榆、以及干湿润滑诸食材以使食物软滑入口, 用脂、膏以增食物爽口,目的皆是为了调和饮食以增食欲。

* k7 d d5 k4 m/ K4 L; f, ?

2 n) G) V2 D& {* c9 h

f7 J1 I* F, q8 A4 R

觿图 〈具有龙吞口的象牙觿〉

) P- t1 g e0 y

1 N( A) X) |2 d6 j/ ^% @6 K' y: ?3 C! ]# f

2 l0 Y0 p, s6 R& z* m& F9 L. @

|