|

烟平幢影水平郭,荒柏当年尽轩车。灵山祭秩留传少,言征笔访辩讹说. q b" V9 @9 Q( M" y- R7 ~' z9 k

9 Z" I( D& S6 C. d6 d. d-题记 * a7 M+ ~: h1 `+ N! l5 w

在西直门北大街文慧桥西,有一座以温泉入户、封闭化管理而闻名的高尚社区。地处黄金枢纽,俯临车水马龙,但是社区内每座楼的楼牌上,都有一个冗长的,使庸众能够产生宗教遐思的奇怪地名,这个地名与社区西侧的城中村的名字相重,同样分享这个名字的还有一处连暂时保护单位都不算、连详实如《日下旧闻考》也会失载、且即将灭顶的文物古迹。所有这些地名源于一位深刻影响明清临济宗禅学的大德,伟大的百度告诉我们,这个在社会巨变和城市巨变中侥幸活下来的、并不符合主流意识的地名叫笑祖塔院,这位大德就是明代高僧笑岩祖师德宝。 : P7 @8 ^8 G ~) s

% z& }2 ?* z% Q! L _$ {" N7 h& [9 J

: |. y1 P: l8 q f" C2 m) M 在网上的西城历史古迹名单中,相关描述只有“笑祖塔院,西直门北大街”寥寥十字,让孤陋的我长期对其存在生疑。前些日才在老北京网几位专家网友的指引下探访到遗存。有感于城市改造对关厢文化的蚕食,本想系统梳理一篇关于塔院的文字,但限于资料匮乏和个人能力, 几近徒劳无果,唯有录下一段败绩,为他人的探访贡献些资料。下面先从主人公说起。

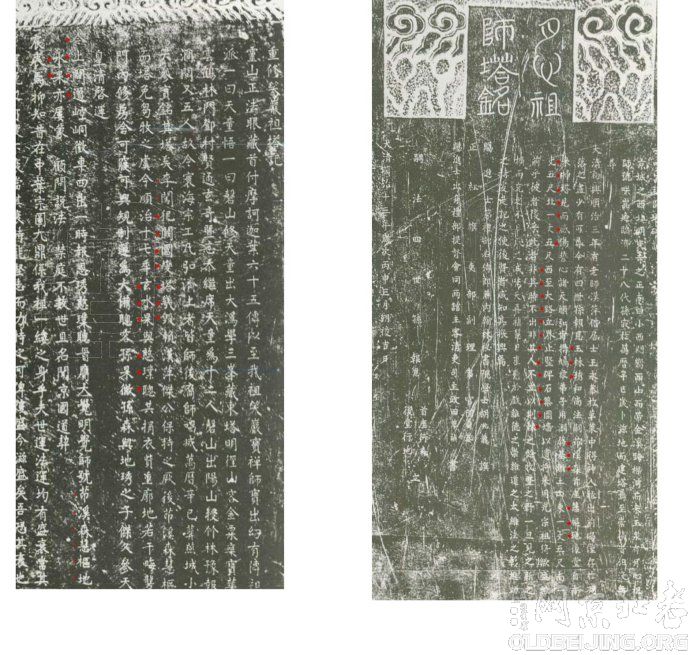

5 w2 R8 P% n/ ]5 W笑岩德宝所归的临济宗是中土禅宗中极重要的宗派,以唐代临济义玄禅师立祖。主张“无心说”禅风机锋凌厉,棒喝峻烈,第二十八祖既月心禅师德宝。德宝,京畿人,生于明正德壬申(1512)十二月十五日。《补续高僧传》称其“金台锦衣卫族,父吴氏,母丁氏。”可见德宝出身并不寒微,但父亲去世后,他“不乐嗣职。爱游佛地”,于是卸世籍出家,《重立月心禅师碑记》“年二十有一岁礼广慧了空和尚为师,因祝多知善悟,慧业超群。”,这不完全是书写名人传记的习惯性的谀词。经网友taiyechi指点注意到了此碑中“月心禅师者,别号笑岩”中“笑”字的奇特写法,按照康熙字典的描述,此字普活切字音“鏺”,是种类似鱼罩的渔具,与笑字不相干,令人如坠雾中。 : x7 k! r0 ^$ [) d7 B

9 q- B. t. t9 {0 A# P( h& N

- Q- o7 _ v- ?& Z0 }7 W- I, K5 f此后,他陆续参谒了三十余位南北高僧,卓锡宜兴龙池禅寺,继承临济宗二十七代祖无闻聪禅师衣钵。当时禅宗式微,临济法脉庶几断绝,门派之争纷纭,德宝亦试图

( A2 P3 ~+ ]3 O$ g: ~" Q% ~挽救颓局,曾“力弘法柄,随方建立”许多附翼于名门的舌辩家与之论战,都纷纷败服,最后甚至在德宝身边形成了一个史称“八杰”的学徒群体,万历丁丑年(1577)游学京师,屏居京师柳巷,成了个隐于市井的大隐。且与临济宗的另一大老遍融并称于京师。五年之后德宝“邃然示寂。时万历辛己岁正月十九日也。乃瘗灵骨于西直门外之小西门,建塔岿然。并勒碑志其事。”* S' i/ d) n- G! `

(《重立月心禅师碑记》)有语录传世。

* x) [: V% k' N: y2 G% S9 Q. f

! d% F' c. x6 _% ]+ |7 I' G, m: G

$ @2 y# C! ^- H7 o0 i& i

# _! K" x" ]9 o& G, @

( J6 S Y- o9 D

# v% q; x1 I6 e5 [可见笑岩祖师塔最早可能建于万历辛己(1581),不过1930年社会局登记档案里却赫然写着“塔院为大明万历十二年(1584年)取得。”估计此说本自月心塔铭的落款:“大明万历十二年岁次”。难道塔院的建筑工期长达三年?不得而知。但塔院到了崇祯末年就毁于李自成的兵火。“国变,塔几毁。”+ }' b. X1 l6 U2 A# ?, J) F7 `

(《重修笑岩祖塔记》)塔院自此第一次汩没无寻。

& G4 \* U7 y1 j3 `' v# N4 `/ _3 i 5 R+ H& z6 E8 J6 Q! v3 T0 X

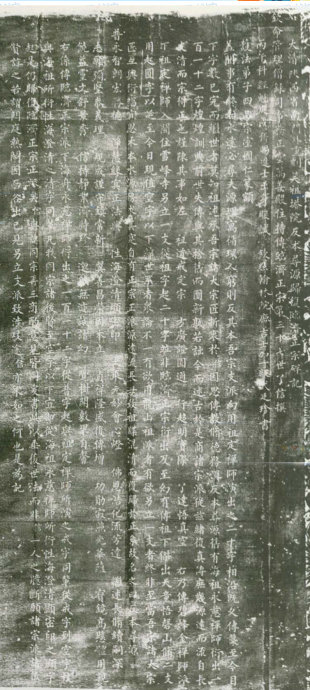

直到鼎革后的顺治十三年,塔院的命运才因为一位临济正宗传人的到来而改观。当时,笑岩德宝的四世孙、顺治赐封的大觉禅师、报恩寺玉林琇和尚和他的法嗣茆溪森(行5 m# h' s2 C: g3 n Y" U

森)、慧枢(行地)从南方来扫塔祭祖,正值顺治崇佛之际,临济宗蔚然复兴,三位和尚也当红于禁庭,却目击祖庐荒凉,自然是大为感伤。此前的顺治三年,已经0 W2 l- i+ y) b8 P

有人在塔院遗存的草莱中“出前碣仅存于凋落之尽”,于是玉林琇“誓心诸天、”“鸠众弟子用阔旧基陛 " \ o/ t- Y$ U0 C: u

东一丈五尺,南一丈五尺,北一丈五尺,西至大路止竖碑石筑园墙,以遗将来。”顺治十七年,玄水杲与憨璞聪又“捐衣赀重廓地若干亩,砻石为墙中辟三门,内修房舍,可寝可兴。”(《顺治17年重修笑岩祖塔记》)

- t/ E8 A( |/ q# ~- \" U( d3 s

[$ {6 X! V- q5 P- L0 c

3 |# n: y) X" i7 Q

顺治17年重修笑岩祖塔院碑和碑顺治13年月心祖师塔铭

7 m% x8 ^/ S1 o. L8 j: r. P. L+ g

: f7 p( J, Q2 _5 y8 K

康熙己卯(1699)塔院再次重修,自此塔院的规制基本形成。重修碑已经残损,光绪丙戍(1886)年被发现,嵌于殿墙上,可知至少在1699年还曾经修过,但根据1930年登记庙产的档案 ,寺内有清代碑四座,不见提及此碑,查阅国图的碑帖也只见顺治13年、17年、道光22年、光绪13年四种。

- i. c8 @; C- E) \6 X9 p! X

( q& ?. x) l' W

' q# a$ V Y' O; p

. q7 M; q* z. F$ H% m6 P6 Q; x1 S' p* Z

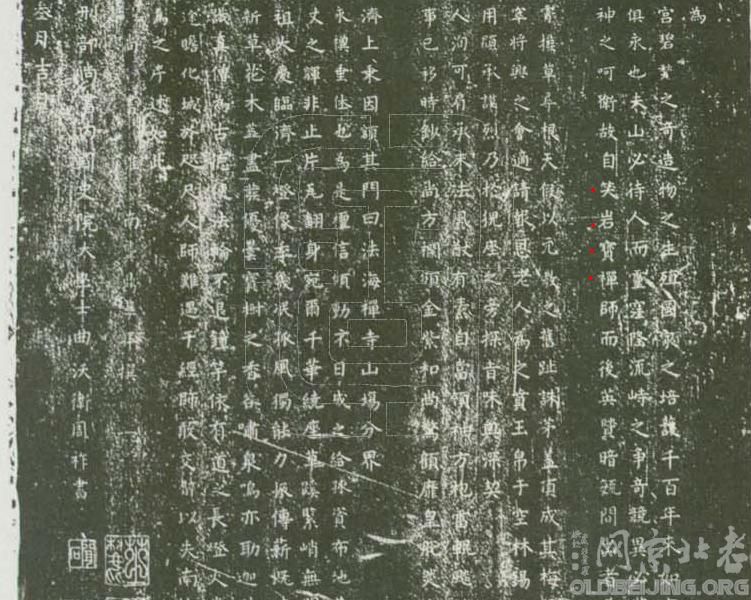

有趣的是国图碑帖库还存有一张名为《重修陕西南门外笑祖塔院反本寻缘碑记》的拓片,地点陕西西安,一说此笑祖另有其人,但其内容与道光碑内容近似,作文者同, O/ Z- z- T9 v% e1 b

为临济三十七世代了空,而重要的康熙重修碑国图碑帖库却失载。不过这段奇异的陕西笑祖反本寻缘碑文,生动记述了笑岩德宝身后,错综复杂的临济族谱和门派纷

8 k9 j J0 ?5 y" H1 t1 j; d争,以至于最后要“再三商酌意见”梳理辈份,从而“归附临济正宗。”

& B6 d# K6 p _ 北法海寺原址的康熙五年碑,出现了笑祖字号。 北法海寺原址的康熙五年碑,出现了笑祖字号。

按照《天龙会缁衣世谱》记载,德宝禅师传嗣幻有传禅师,幻有传又分出天童悟、磬山修二支,而磬山圆修(或称天隐修)的法嗣就是玉林琇。玉林琇的徒弟行森、慧枢当时分别主持法海寺、海会寺,(见顺治17年

+ @4 R. k( d- I: |# E; a. P8 M海会寺碑。海会、法海寺自然也都是临济宗禅林)。现在万安山的北法海寺遗址尚存一刻有顺治为慧枢和尚手书敬佛二字的榜书碑。而康熙五年法海寺碑上甚至出现& g* Z) m. u( U( W& }5 F

了笑岩祖师名字,可见笑岩虽已大寂多年,但其法嗣对顺治朝的历史产生了极大的影响,尤其玉林琇及行森险些成功促成了顺治出家的险剧,8 L% k1 V& x$ y( Y

《重修笑岩祖塔记》:“今上问道崆峒,征车四出,一时报恩琇、憨璞聪首膺大觉明觉师号,茆溪森、慧枢地留供御园。玄水杲亦屡蒙顾问” 因此所谓

* H# Q, h9 h. {; F“有明至今三百年来寰海宗工凡临济正宗皆其后裔。”

6 O& E3 K, d( U: W8 E(《重修碑记》)并非妄言。另外值得一提的是,临济宗第十四世界源禅师,嗣法门人碧峰,其下二世祖道孚曾于京西开坛立宗,就是著名的鹅头禅师。

* v6 ~ a- u0 t( w+ F- i& \! z! w7 |

^3 }7 @$ T- c3 z/ B. e

村中存在的几种门牌号

5 y4 d( r7 }6 O8 N1 S; c# T

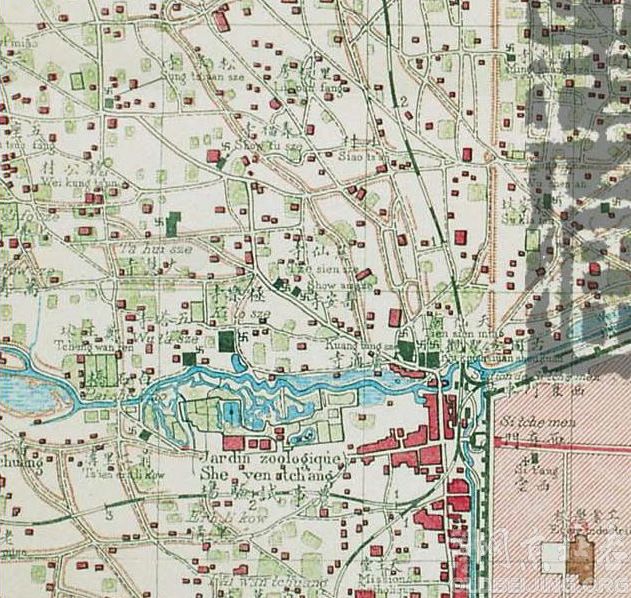

北京记忆上可以查到的地图,可见西外关厢地理。

, M- f0 B) t9 [/ V0 ?" {+ E2 E

6 e! U+ a! E: O5 H/ l8 R7 @作为西直门关厢历史悠久且规模巨大城中村,可以说塔院村是“余孽”仅存。塔院村地处高粱桥北岸,交通便利,是西外关厢往来海淀的必经之路,“向西山而带金溪

: @1 O3 K r3 E, `4 Q' T7 W: Z3 X) w跨梁河而来玉泉” 一派水乡风光。古迹笑岩祖师塔院的旧门牌号为笑祖塔院村15号,民国时归西郊警察三分属,1951年寺庙登记时此门牌仍在使用,为华北军区军法处占用,后门牌号改为笑祖塔院35号,今为42号,属海淀区北太平庄街道笑祖塔院社区。现在村中还留存着一种名为壮丽村的门牌号,是文革时使用的地名,后废止。笑祖塔院村南与北官房相望,东抵大都土城,西临京包铁路,北与小西门村相接,界址在村北焊轨厂,今笑祖北路1号院附近,小西门是土人对元大都肃清门的别称,现在遗址犹存,位于明光桥西南角,在塔院东北一华里,这个地名在几块碑中反复提到,足见小西门是研究西外关厢8 Q$ X W4 q9 T& V& o2 C

地理的重要坐标。早年大路从村西通过,向南周折可达西外关厢,向北与小西门外道路相通,与现在的笑祖北路北段基本重合。 + S( r- w# D/ t

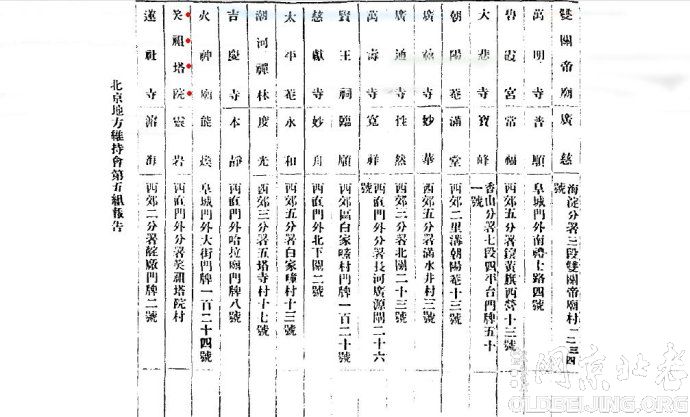

1937年维持会报告 1937年维持会报告

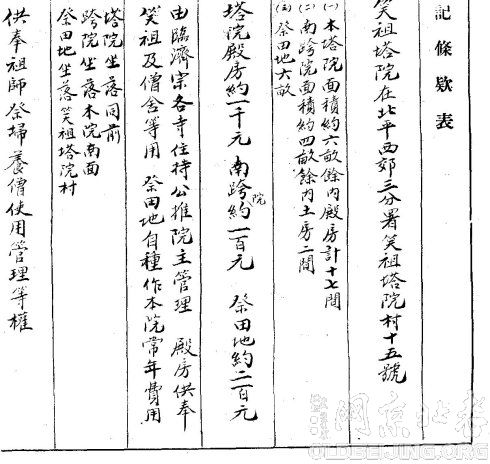

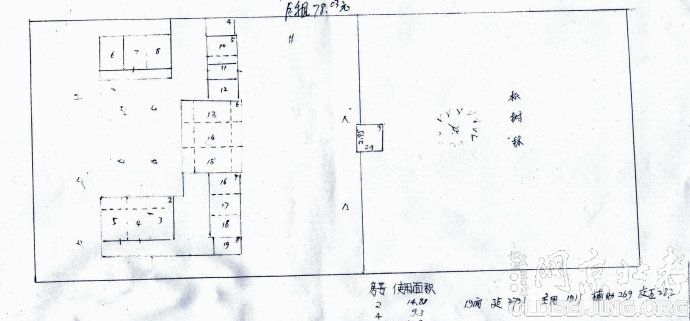

塔院座东朝西,门西向正对这条大路。原有硬山大殿三间及两侧耳房,南北配殿各三间。周环土墙,面积约六亩。1930年8 r! c; M0 U; P5 u4 d1 S

档案记载共有房十七间,并且还有南跨院占地四亩。笑岩祖师灵塔位于院东高阜上,砖甃围墙,西墙中间辟一门,门下石阶与大殿通。大殿内供奉德宝禅师泥像一

F- T2 T! H: G' Q: K0 |尊,院外除祭地六亩外,还有小型僧塔若干,寺内文物有华严经二部、笑祖语录及木刻版二百二十七块(民国十二年集资刻成)、香案、供器、钟磬等物。

1 }$ }$ S8 Q- V5 f4 D1 h

. _$ ]2 r$ M% X! g/ c& }7 l

! r8 D4 X, l: T7 f" p3 l

6 Z6 s% \' s9 R4 t+ A: l查阅资料时听相关工作人员将塔院为广济寺下院,但查档可知该塔院为临济宗公产,且由临济宗各寺住持共推院主进行管理,主持祖师塔的日常修护及扫塔僧人的接待工作,管理经费来源于本寺祭地、

! N6 C8 Y5 x" ~- n+ {9 |房舍,塔院俨然是个独立经济体。民国八年临济宗推选的塔院院主灵岩,也是塔院的末任院主,因为不论是1931年的寺庙登记,还是1937年的维持会报告,还是1953年的登记,都出现了灵岩的名字。 * r7 Y* _6 v2 a b4 f) [

比对1930年、1953年两次登记档案,发现塔院在五十年代只剩下剩房屋十六间半,跨院不见记载,寺内文物似乎只剩下语录木刻版,而清碑反而多了一座,不知何解,此后塔院的运途颇为不堪,院门、土墙、陆续拆除。文革期间塔院被北京皮鞋厂占据,自此成为职工宿舍,东部的祖师灵塔毁于造反派之手。

7 r( G) V6 U3 D8 | V2 U2 ]

$ V4 L- S/ f4 D; W3 z e& q

( }8 n6 l! w% p

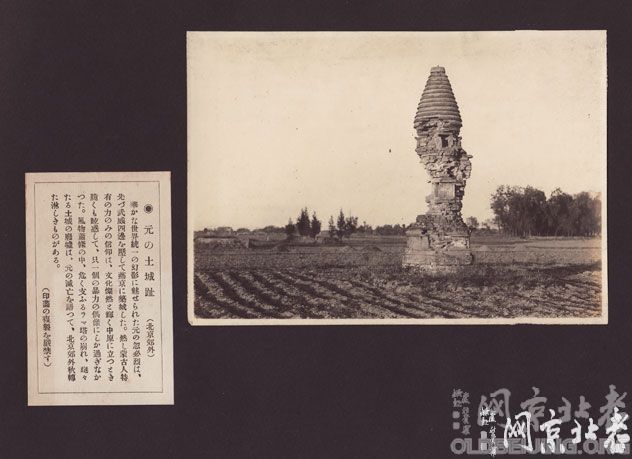

1 d' e, d3 W* n- F) t据老住户回忆,文革时期住户在塔院拆墙盗砖,发现外表严整的砖墙实则是由碎砖对砌而成,以至墙体全部拆尽后竟无半块砖石完整可用。谈及祖师塔具体情况,据称塔为通体汉白玉,完整无缺。上有铭文:“笑岩祖师灵塔”,汉白玉之说与1930年, t$ t/ T5 _* }: z/ U/ \0 M

登记之“砖塔”不符,但老人言之凿凿,确认不疑。如果所言属实,那么早先流传的那张疑似笑岩祖师塔照片很可能与灵塔无关。首先照片上的残塔为砖石结构,且

: c0 {" U) x( f6 Y: v8 f破损程度不似常年有专人修护者,并且周围环境空旷,并无文革时期拆除的院墙,假设为塔院外围的小型僧塔,似乎又体量过大,既然照片标明摄于大都土城附近,

. h/ a" L7 n' _, @ f9 F是否可以考虑青塔禅院的普同塔或大憬禅师塔? ! U" E3 u# e Q; c! J; v. Q

) n' P( \& H: n, f+ ]

7 ?5 O* @$ v- t2 n6 N' ?

$ N6 J6 Y; \0 T# |1 c6 o( w) f% v0 k

. P/ h! l, x" `' l5 p1 c正殿殿东侧,正殿在村中俗称大庙,硬山顶三间带耳房,现在已沦为单位宿舍和出租房。原大殿祖师泥像之后有小门通往塔院,今被新辟道路横断。

$ X: ?/ I3 @$ q

Q+ {3 @4 T5 A: C! J

, P/ r) o3 z) B0 @+ A' U% t: u% w, j* }$ M6 B5 f5 e' x, ^

6 K* a+ M* V! d& r4 K& i3 P" m1 b8 j1 r. e东南界刻字

: |4 x5 G8 q/ z' J& n

& E# P2 o) ?% {' R# X. v

6 L. {- }' n7 l9 D: J

4 K% p6 a" a) T) V* n3 K. U! W东部的松林与西部大殿房

7 x2 Q/ N- O0 `1 T Z. ^; @2 c; p) ~7 I/ H

笑祖塔院直到八十年代产权才收归市佛协,殿房至今未能腾退,现在塔院西部大大殿、耳房及南北厢房尚存,但已沦为大杂院。塔院东部的灵骨塔遗址处只剩下松林一片,已被文保部门用砖墙围砌保护,四周又有民房遮挡,并无入口。原先的庙前大路( p! y7 `! R9 o, I( m

让位于近年搭设的城铁高架桥和隔离带。城铁13号线与京包铁路在西外一段并行,在飞桥上呼啸的列车,想必每天都会搭载不少为这窗外一闪而过的古迹疑惑的旅客。现在村中道路为单位新辟,从正殿后身穿过,刚好隔开了佛殿与塔院,而路东侧的建筑要明显高于西侧,应该是建在了当年塔院的台基8 C) ^5 [5 P0 w) }) C" F5 r

上。这条路北通笑祖北路,南行至原塔院西南角,沿塔院台基东折,则北侧建筑较南侧略高,道两旁举目可见各种废置的建筑基石,东行到尽头,便能发现一个镌有

8 ~/ h- T: P2 s8 g东南界字样的石桩,根据塔院四至推断,这枚石桩极有肯能也是塔院遗物。

! N, e, r6 m. ]% _' t8 ~) Q8 B

0 q) r. Q2 F+ B+ v, L

/ Z5 i9 @$ e& p遗址远处渺茫可见大殿屋顶

% J, ~! j3 x% f3 ^

9 b# w2 \8 M8 i9 r

1 ~# I- O5 X1 d# _5 P% C* A) L1 w

" B7 Z X. g1 D5 n3 J9 U

+ h8 ^9 O* g! j5 O4 c' a/ ^ 塔院遗址南侧道路,路北明显垫高,应是塔院台基遗存。满目都是石构件。

4 ~( m q/ n; c0 e7 M

4 J; Z" A& |) e7 n* n 塔院南侧小径和远处的~~。这张还是发小点吧,为了安全。 塔院南侧小径和远处的~~。这张还是发小点吧,为了安全。

4 o9 W' Q& g1 w. k- }1 f

- G% w" e4 f3 K# P1 s2 N$ w5 }1 `% Y. o笔者(应该是敲键盘者)为寻访祖师塔遗迹,向住户借木梯攀入封死的院内寻找塔基,按照住户对手绘图,塔基应与大殿的同一轴线上,且有古井一口尚存,但我在院中蹀躞半日,除了蔽日的长松古柏、埋膝的衰草和厚实的松针土外,并无所获,塔院里曾经存在过的六块碑铭,大部分也下落不明,社区称不知碑刻下落。而灵岩——住户口中的老和尚,据居民说被赵朴初接走,

9 P9 z! i2 {/ v) t: N后来杳无音信。空地曾有方案作为僧人义地,未获批准。塔院的维修计划也因房改政策的朝暮不定,短期内亦无望开展,只能等待城中村危改的推行,再寻转机。但愿塔院终得善果。最后以《顺治17年重修笑岩祖塔记》中的一段话作结,与所有文保爱好者共勉:夫世运法运均有盛衰,当其盛时能忧虞而密挽之,可使不衰,当其衰时能坚志而力持之,可俾复盛,今滋盛矣,吾恐其衰也,是在后之密挽而坚持者。 敲完了

|