|

* ]& p. }- Q; N' R* s% k+ t

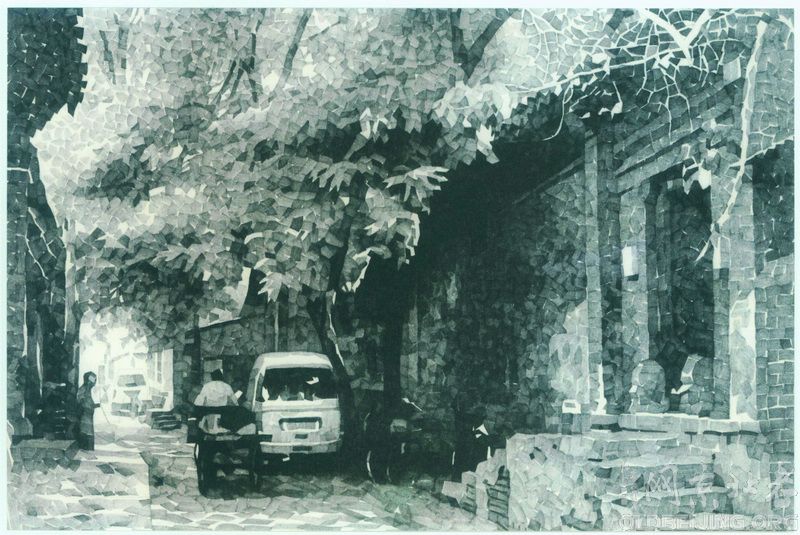

《薛家湾胡同》 # W7 j! L5 O0 \: [

陆原 撰文 况晗 作画

# h+ A* q! p( W0 o原载2011年5月4日《建设银行报》

8 [3 ^. V- \0 R, |: i

/ w9 B0 M0 P( M0 ?( Q$ q薛家湾胡同,位于北京市东城区(原崇文区)珠市口东大街北侧,明代属正东坊管界,清代属外城南城辖区。 + m* o% w: h! P0 m+ a

永乐十九年(1421年)明成祖迁都北京以后,北京城仍然沿用着元大都时期的夯土城墙,直至明成祖的曾孙明英宗即位,才将夯土城墙改建为砖砌城墙。那时在城墙四角增建了角楼,为每一座城门增建了瓮城以及城楼和箭楼,又将环绕城墙的护城河加宽挖深,两岸砌筑了石头护坡。在护城河施工时,曾经分段筑坝临时阻断河水。《明史·河渠志》记述,明英宗“正统间,修城壕,恐雨多水溢,乃穿正阳桥东南洼下地,开壕口以泄之,始有三里河名”。 明英宗正统四年(1439年)开挖的这条泄水渠道又称减水河,从正阳门下的正阳桥附近沿着现在的长巷头条、北芦草园、南芦草园一线向东南方向流去,然后向东转弯,汇入位于现在的珠市口东大街一线的元代文明河故道。这条减水河长度约有三里,因此称为三里河,薛家湾胡同就因地处减水河的转弯处而得名。

! F3 Q9 e. M8 K/ W4 v# T三里河汇入文明河故道以后东流去,在沿岸留下了北桥湾、南桥湾、水道子、河泊厂、缆杆市、北河槽、南河槽等许多与水相关的地名。北桥湾和南桥湾得名,源自这里的三里河桥。《光绪顺天府志·水道》记述,明武宗正德十二年(1517年),此处原有的旧桥损坏,附近居民戴通和铁山寺的铁山和尚发起募捐,集资二千余两银子,重建了坚固宽大长达700余尺的三里河桥,此桥不仅方便通行,下边的桥洞还能约束上游来水流速,使得下游水势平缓,可见当时三里河的水量不小。 F9 N6 T& O) I8 P

《明史·河渠志》记述,嘉靖年间,为了让更多的护城河水流往通惠河以畅通漕运,截断了三里河上游来自护城河的水源,使得三里河逐渐干涸,演变为街巷,所以“正阳门外东偏,有古三里河一道……北芦苇园、草厂九条巷,其地下俱河身也”。这里提到的“芦苇园”,就是现在薛家湾西边的北芦草园、中芦草园和南芦草园胡同一带。

" f! n, t- A9 |9 H/ T4 D元代的大都城因为是夯土城墙,不耐雨水冲刷,因此每年雨季都要使用芦苇编成席片,披挂在城墙上边,所以元大都的城墙又有“蓑衣城”之名。元代《析津志》记述,在文明门外五里,设立苇场,收贮大量芦苇用于保护城墙。元代的文明门位于明代的崇文门以北二里,崇文门与正阳门位置平行,加上从正阳门流至薛家湾的三里河的长度,正好是五里,所以有人认为,芦苇园就是元代收贮芦苇的地方。而且在薛家湾北面,有草厂头条至草厂十条这些名称含“草”的胡同,薛家湾西面还有大席胡同和小席胡同,这里的“席”令人联想到元代披挂“蓑衣城”的那些芦苇席片。

2 Z" |$ L+ x- g! L: o$ ^1 r! N现在的珠市口东大街是宽阔平坦的两广大街的一部分,旧日的河道早已消失,只有沿途那些薛家湾、北桥湾、北河槽等等古老的地名,还保留着当年氤氲淋漓的水气。

& Q* {% ]9 w |- a+ f$ e1 |7 j

0 r& [; T, A( a# v

& [- Z" e. `: j" i以下图片于2006年拍摄,如您也拍摄了该地区的图片或找到了其他关于该地区的文字资料,请跟帖发布!

[资料]薛家湾胡同

![[资料]薛家湾胡同 [资料]薛家湾胡同](http://img.obj.cc/forum/dvbbs/2011-8/20118210201121612.jpg)

[资料]薛家湾胡同

![[资料]薛家湾胡同 [资料]薛家湾胡同](http://img.obj.cc/forum/dvbbs/2011-8/20118210201114154.jpg)

[资料]薛家湾胡同

![[资料]薛家湾胡同 [资料]薛家湾胡同](http://img.obj.cc/forum/dvbbs/2011-8/20118210201145071.jpg)

[资料]薛家湾胡同

![[资料]薛家湾胡同 [资料]薛家湾胡同](http://img.obj.cc/forum/dvbbs/2011-8/20118210201180640.jpg)

[资料]薛家湾胡同

![[资料]薛家湾胡同 [资料]薛家湾胡同](http://img.obj.cc/forum/dvbbs/2011-8/20118210201163933.jpg)

[资料]薛家湾胡同

![[资料]薛家湾胡同 [资料]薛家湾胡同](http://img.obj.cc/forum/dvbbs/2011-8/20118210201153564.jpg)

[资料]薛家湾胡同

![[资料]薛家湾胡同 [资料]薛家湾胡同](http://img.obj.cc/forum/dvbbs/2011-8/20118210201177597.jpg)

[资料]薛家湾胡同

![[资料]薛家湾胡同 [资料]薛家湾胡同](http://img.obj.cc/forum/dvbbs/2011-8/20118210201195498.jpg)

[资料]薛家湾胡同

![[资料]薛家湾胡同 [资料]薛家湾胡同](http://img.obj.cc/forum/dvbbs/2011-8/20118210201171305.jpg)

[资料]薛家湾胡同

![[资料]薛家湾胡同 [资料]薛家湾胡同](http://img.obj.cc/forum/dvbbs/2011-8/20118210201170708.jpg)

[资料]薛家湾胡同

![[资料]薛家湾胡同 [资料]薛家湾胡同](http://img.obj.cc/forum/dvbbs/2011-8/20118210201154206.jpg)

[资料]薛家湾胡同

![[资料]薛家湾胡同 [资料]薛家湾胡同](http://img.obj.cc/forum/dvbbs/2011-8/20118210201130537.jpg)

[资料]薛家湾胡同

![[资料]薛家湾胡同 [资料]薛家湾胡同](http://img.obj.cc/forum/dvbbs/2011-8/20118210201177642.jpg)

[资料]薛家湾胡同

![[资料]薛家湾胡同 [资料]薛家湾胡同](http://img.obj.cc/forum/dvbbs/2011-8/20118210201176804.jpg)

[资料]薛家湾胡同

![[资料]薛家湾胡同 [资料]薛家湾胡同](http://img.obj.cc/forum/dvbbs/2011-8/20118210201198551.jpg)

[资料]薛家湾胡同

![[资料]薛家湾胡同 [资料]薛家湾胡同](http://img.obj.cc/forum/dvbbs/2011-8/20118210201133312.jpg)

[资料]薛家湾胡同

![[资料]薛家湾胡同 [资料]薛家湾胡同](http://img.obj.cc/forum/dvbbs/2011-8/20118210201196833.jpg)

[资料]薛家湾胡同

![[资料]薛家湾胡同 [资料]薛家湾胡同](http://img.obj.cc/forum/dvbbs/2011-8/20118210201136998.jpg)

[资料]薛家湾胡同

![[资料]薛家湾胡同 [资料]薛家湾胡同](http://img.obj.cc/forum/dvbbs/2011-8/20118210201112601.jpg)

* ~( \! Q3 J3 D/ u$ S9 E& a[此贴子已经被作者于2011-8-4 13:50:00编辑过] |