|

一年四季中,心情往往随着天气还有环境的改变,也发生着相应变化!春的朝气、夏的激情、秋的委婉、冬的深沉。各司其时的装点着我们的生活,同时也装点着北京的大大小小的胡同儿。此时,秋风瑟瑟,黄叶飘零,胡同中会是被怎样的心情所装扮,不会有任何一本经典著作有所记载。因为心情只会铭刻在一瞬间的心里。想要去解读它、记录它,我想没有比走进去更好的法门了。 5 a: u1 q/ n% a3 i- ~/ ]& F

3 {" c# |2 R' I1 Y2 }$ w0 m& o于是乎,我们便踏上落叶,披上秋风,擦亮我们的“眼睛”,走向一条条新北京的老胡同。

8 ^7 _# ^: H* B4 A8 l3 \其实,作为一种记录性的拍摄,秋天并非最好的季节,因为阳光在时间上,给了我们一条无法逾越的红线。但现实并不给我们机会拖延,胡同远去的速度,似乎比阳光来的更快。这样,却把四季中的任何一天,全都变成了我们拍摄的黄金时间。 ( P# m# ]- E( A; n1 Y% v

/ A* o/ e `* G& r

这次集合可是有些特别,大概是很多人都认识到了这一点。除了老北京网的各位,搜狐BBS“胡同春秋”的网友们也加入了拍摄的队伍。初次见面,两拨同志多少有些隔阂,也许还不能算是真正意义上的合作。但他们的加入,为记录下北京的胡同,增添了新的力量,这也是大家共同期望。 % W7 l* L0 h0 V" x

各位陆续都到了,这次拍摄队伍阵容出奇的整齐。油油、苜蓿、胡胡三位女孩子漂亮时尚的秋装,和哥儿几位一程不变的工作服,让我联想到胡同生活氛围的绚丽多彩和胡同的文化的一脉相承。在传承和变化中所体现出来的,也许才是胡同真正的魅力吧!

* h, N2 P! k/ I$ Y- E/ q) L3 A3 D' R# a) B# c2 w, a

这次拍摄的重中之重,自然是传说中的珠市口东大街161号—小苜蓿的家。于是,各位则在苜蓿的带领下,顺珠市口东大街向东开进。掌柜的则和老老北京与搜狐的网友们从“冰窖斜街”由北进入。而正方行的两台GPS对讲机,则成为了这次分队行进的新式装备。 5 p U5 [9 l5 F5 p# F

& o! g% O; e6 N T+ m

东进了有一段路程,两队不时的进行联系。终于到了老三里河大街的口,在这里土生土长的鲨鱼和苜蓿便立即兴奋的讨论起了这里曾经的样子。 % ~( C' z& h0 M( @

+ n1 V- S4 D* {$ ^8 o4 N

走进去十几米,大家则意料之内的把相机同时对准了一做民国时期的西洋式建筑。这是珠市口东大街183号,同和堂老药铺的旧址。

1 s( ]( c) b) Q. ~( j# F* a+ u, Y( E& v0 q5 |- t4 Y

: A" [: ^8 D7 E9 ]& E% r这是一座正经西式二层小楼建筑,而非用的拍子式门脸。面阔三开间。两边各有一道券门式的窗。中间是正门。建筑正面二层以及女儿墙正面,一共镶有六块石制的横匾,上排三块分别刻着“照(常)批发”、“地道药材”、“自办各省”、下排左右分别为“春满杏林”和“泉香橘井”,这两块用来赞扬医生的匾,周围雕有精致的花纹,且都有落款儿,只是已经模糊不清。下排中间一块,则是药铺招牌“同和堂”。每一块匾上方,都有一个废弃的小灯座,看的出曾经上面还有铁丝窝成的卷花装饰。虽是小物件,却也如此精细。建筑的美,也会常常体现在这些细微之处。

- ^4 X. X0 ]. h( C( q0 g

: p" N: d% h1 l% G. l$ u0 O

( j9 n! Y0 m8 f/ K' \9 g5 @. r/ M

进入里面,则已经是比较杂乱。中间过道的上方,有一处挂匾的地方,两块匾托下面,是一面雕花且带四个小垂柱的华板。这时,东屋里走出一位老人,看到我们的相机,急忙退了回去。这一退,却注意到他屋里的墙上,也有两块匾托。怀疑这间屋子曾经便是一间诊室。 & v! t x" B% ^; R( k5 k

5 g* x% o9 j9 G/ r* j: {& ?3 T 5 g* x% o9 j9 G/ r* j: {& ?3 T

- N6 k$ c$ `% t% u( c5 ~

2 l9 R- ?9 g! {. u" Q: P" t5 o' C

一说起同合堂,更多人想起来的,大概是老北京号称八大堂之一的“同和堂”饭庄。当然此“同和”非彼“同和”。这是一家大概经营于晚清或者民国的药铺。也许由于规模比较小,很少被人们记住。 " ~" H; A* ^3 m* I5 x) D

. h/ t* h ^( `2 s& W N

据了解在1951年前后,当时北京四大名医之一的施今墨每日下午4点到6点在此座堂问诊。可能算是“同和堂”药铺辉煌的一笔。 7 W6 m$ @$ h" ]' t0 M; `) Y

% O4 u: j/ p2 I4 H0 G+ K0 \

老药铺的东侧不远处,便是苜蓿的161号。这才记起曾经来过此地,却居然未曾注意。这种错误简直不能容忍。

; ~ A t) m' M) I# ~% H/ {4 d% K

8 k( [' e7 C3 Q+ h: D# F5 ^* N$ M K( J* f1 t

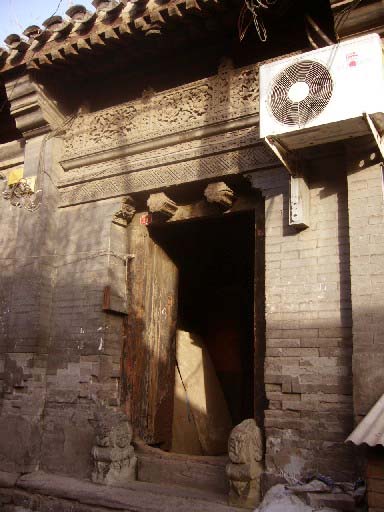

161号有两道街门,外面一道随墙门,里面是一道屋宇式如意门。这种街门外面有街门的建筑格局,在这一带,算是比较常见。 4 B' G6 I0 J) ]4 n' i6 Z2 v, h/ {

$ i7 g% x% s0 a c- g分析其原因,可能由于明代三里河河道走向的缘故,使得这一地区的胡同走向并非正南正北,加之此地区,一直为较繁华的商业区,居住的人口的成分也较为复杂,房屋搭建以及院落结构也随之不甚规律。但根据过去的规定,为保持胡同内的通畅整齐,街面的房屋不允许擅自拆改。即使此条令放宽之后,依然要保持街面两侧的墙面整齐。使之大量的随墙式门楼诞生,拉平了各院门前的平面距离,使参差不齐的胡同两侧变得整齐划一。 当然,这也并不绝对,有些比较大的街门,仍然会较其他院落有多向前突出,以显示其地位。 9 i2 L' ?3 |1 {, `6 u1 D( H a) k1 a2 J& f

$ U& I2 [0 Z T# @( B# Q

虽说随墙门,是北京四合院街门中,等级很低的,主要起到找齐、过度的作用。但其作为第一街门的位置,好面儿的北京依然会给他装饰一番。

4 K0 q2 u) W L' d0 v: F; j# ?2 x. t2 I1 N

161号就是个极好的代表,它的随墙门在装饰上依旧有所追求屋宇式大门的样式。皮条脊,硬山顶,桶瓦,上槛上有两枚大号的门簪,下边有两颗抱鼓形门墩儿。两边腿子墙,则是采用了干摆的手法搭建。 7 l" p( z2 U4 Z9 @) X, I

/ C* f9 Z8 {$ I2 A. d+ f可能依旧是由于三里河河道的关系,这一带的房屋建造的地势比较高,所以门前几乎都有五级左右的台阶。161自然也不例外,但它的台阶却与众不同,与著名的贾家胡同66号,西洋式建筑组成的四合院的台阶如出一辙。现在为了方便自行车进出,一边的台阶已经被搭成了斜坡。

; [' E+ s1 S9 P @' @, H1 z" Y( R6 A9 q% n

里面的一道如意门,则更是热闹。屋顶采用了清水脊,与其西侧的倒做房的两条清水脊形成了统一。门上华板位置上,分别雕刻着“松、竹、梅、兰”,中间一块则刻着象征“多子多福”葡萄,四条望柱上,亦是岁寒四友的图案。再下雕刻有“万字不到头”。博缝板也被雕刻成寓意“万事如意”的形式。门内东厢房上的一道靠山影壁,虽然被杂物挡住,但露出的部分,仍在拼命的展示着曾经的美丽。 5 r) y: a* }! [5 s

- G1 a4 h6 X0 j+ I' i院内更是在各个细节,都透露着原来主人,对美的追求,算上东西厢房,几乎没有哪个构件不被雕刻,其中包括一些像房屋后面的搏缝板这样,一眼看不到的部分。墙也几乎采用了“磨砖对缝儿”的建造工艺。

1 V* E5 j6 T: ]0 ^2 n

% U O0 @* x" R" B 尽管院子里被堆积了不少杂物,厢房也被接出了“小房儿”。但院子仍不失格局,并且从东厢房的门来看,房前并不是游廊,而是一间抱厦。厢房带抱厦在北京四合院儿中,还是比较少见的。

; b. |5 K, {. T8 ^2 W 9 @7 }3 k2 X% T" f9 J% | 9 @7 }3 k2 X% T" f9 J% |

' e8 o) e- P' ?) M

$ L1 n9 S7 e! p5 H; W# Y* i 这时,我们踩到落叶的声音,仿弗成为了一个天然的警报,一只黑白花猫,不知从何处钻了出来,守屋精灵般的盯着我们这帮“不速之客”。也许是认识苜蓿,它并未对我们表现出丝毫的不友好。晃晃脑袋,趴到了一边。当然,各位爱猫之士也不失时机的为它“咔嚓“了好几张。因为,它也是这院子的一部分。

$ q4 U$ h1 h# O8 `" y9 m: [% t# G+ ~% U6 u' s

前院儿的“纯中国”,丝毫没有预示着后院儿的惊喜。当从正方东侧的过道,走向后院时,一个西洋式的柱子,隐约出现在一个角落里,还以为是个假的罗马柱。但当穿过过道,向左一折后,剩下的就只有赞叹了。 I" z. ~ F$ ?3 _5 D" W& G

6 s; c6 z" y* q0 [

走过一些的胡同,也看过了很多四合院中的西洋式建筑,像宣武区贾家胡同66号,西城区山门胡同20号,都有非常明显的西洋建筑元素。但像如此精美复杂的雕刻,真是第一次见到,犹如走进了圆明园的西洋楼景区。如果说,建造西洋式门楼,等西洋建筑元素的融入,是主人的审美爱好的话,这个院子决没有这么简单。据苜蓿说,这里曾经是一处教会的会产。此时,想起了街门前,那似曾相识的台阶,原来后院的奥秘,在那里已经打下了伏笔。 3 B9 R! Q* p. G Y& c' r ^

3 g) S5 s( ~/ {/ k3 M# n" S' F6 f

在后院的正房左右,均有向两侧延伸的空间,苜蓿说这里曾经可能是一家火柴厂老板的私宅,如果这种说法属实的话,那么院子东侧的跨院,也许就是161号东侧的那座“拍子式”门脸的院子,可能就是火柴厂的库房。 & N8 R# B$ y3 }; m5 l- e, R5 F

# Q, U. i# S& Y9 Y$ _4 r) A: e

161的建筑,的确堪称精品,但要是讲起里面的故事,我却像是外人,不敢多言了。还是要留待苜蓿自己慢慢的道来。

; J9 V3 ^2 I, p* q% d1 i; T/ f# M6 ]& I8 P+ V$ F3 r

走出了161,队伍中就少了两位,不用问,肯定是鲨鱼和fenken老师。两位对161意犹未尽,我们只有先行一步。 + X# w e$ `5 u$ ], Y" _5 u

2 h3 A0 ~+ @. h3 d+ \. |& u 继续向东,过了新东方学校的大楼左转,便一头钻进了,西八角胡同。 ) T8 t0 Q7 i. e+ c; V* b# e1 N

" e% h5 L+ W' u* |6 n; ~6 d0 j

西八角胡同出现于明代,北起薛家湾,向南有四个弯,最窄处只有一尺多。据《京师五城坊巷胡同集》内记载,明代称其为“巴家胡同”,因为有一户巴姓的大户住此而得名。到了清代,据《京师坊巷志稿》记载,这里已经被谐音称为"八角胡同”。在民国二十三年,分为东八角胡同和西八角胡同。

Z/ ]+ J5 r3 c6 k0 p4 [; M( d$ t8 K8 J/ K

西八角胡同内,却是没有什么太过惊喜的院落,更多是一些,小的随墙门楼,院子内也较为杂乱。

+ b' H7 M* D$ {& b! Z9 B3 G$ }

; b7 }& B% s9 W6 D# l1 t7 u 从胡同北口出来时,却不见飞哥。回头才看见他正与一位大妈攀谈。这位热心的大妈带我们东折而行,说东茶食胡同有一处很值得看看的院子。

- [7 L. o0 _4 }5 Z" x% ~( u3 i {0 A6 n" T& ]+ [$ J

东起崇文门外大街,西至奋张胡同,已属于崇文门外地区。此胡同出现于明代,由于宣南地区,茶房较多,当时在胡同南口有茶行的“茶口儿“(“口儿”:某一行业人员聚集的地方)而得名,清代沿用至今。

) K2 P$ C$ z' {4 q: i8 K% y* F/ m7 X

d; N/ Q& l0 Q l$ c! Z/ m* d, s8 e

7 Q' L* J$ `) G: S! H1 c

这位大妈所说的,是东茶食胡同153号,一座雕花精美的屋宇式如意门。值得注意的是,在华板上方的四个柱头上,分别雕刻有四个座狮,面向中央。

5 l; m) G2 g! T& N) d

9 g; H2 Z+ f9 Y: i1 {

$ e- A/ E2 P$ P0 G ~9 T2 q 院内的房屋,还是老式的木制门窗,并未作很大改动,老人一般在院子里晒着太阳。而在倒座房的额枋的两端,有着苏式彩绘一般的绘图,并且有方形和团形两种枋心。这和一般额枋两端简单的彩绘图案形成了鲜明的对比。 # t- ?/ }, I" O* `) o% }" |

9 D R* W" n5 u

告别了热心的大妈,我们继续顺奋张胡同、草场十条、草场横胡同一路行进。奋张胡同,就是大家比较熟悉的粪场胡同了。 $ I8 B+ R8 h& |# i

u! \6 D) @2 q 当大家在草厂横胡同的一岔口儿,选择着下面的路线时,正方行突然“义无反顾”的钻进了草厂九条。并招呼大家跟着走。 & h, f( ^ G7 l8 U) H3 g8 Q

2 s2 G1 h7 k! x( h3 V: n

一直走到一个雕刻精美的如意门前停下,方解开了大家的疑惑。 , ]. b1 I/ n$ J

- R" S, q1 S& J; U/ h" w" ` 这座如意门跟茶食胡同153号的几乎一模一样,华板柱头也是四只座狮。但其保存的比153更加完好,至少下面的两个抱鼓形门墩不是只剩下一个半。这时,昏黄的光线打到门上雕刻,明暗的层次感油然而生,使得整个门楼被笼罩上一层沧桑的外衣。

; {% S+ o3 C. o) C3 [# d

3 A( @: M" z4 a. Q

' F4 ^: `# s0 C' k) ~5 }

当放眼观察整条胡同时,却发现也许这里的住户,比任何胡同都更加重视雕刻的重要性,无论是屋宇式门还是随墙式门,都不约而同的穿上了花衣裳。

' D8 U5 H- F7 O& E" F! \6 x$ E# x! ~ v: N! {

此时,三爷和fengken迎面走来,161号的吸引力真是大的惊人啊!

" m6 Z6 X3 ]1 ]- t" a' m, O1 V* ]! v& }7 S' _

出了草厂九条北口,便是西兴隆街了。我们曾多次来到这里,而每次都有新的发现。胡同里可挖掘的东西实在太多了,多的让我们在美感与朴实之间,感受与记录之间难以取舍。抓住了一个局部,却丢掉一个整体;也许抓住了一个瞬间,却失去了一片空间。就在这权衡取舍之间,阳光再次向我们亮起红灯。我们只好暂时闭上“眼睛“,顺着夕阳的余辉,伴着西兴隆街的喧闹,去与其它各位集合,去为胡同的未来,为我们的明天做一做打算。 ; _& @) r! G J. a8 h* ]

[此贴子已经被作者于2006-2-20 5:13:22编辑过] |