UID50829

帖子

阅读权限80

在线时间 小时

精华

威望

日志

相册

注册时间2011-8-18

最后登录1970-1-1

|

本帖最后由 草长鹰飞 于 2013-5-6 11:47 编辑 % e) z* V3 s3 [& r' T9 s

8 d. c C' R I& K$ E. @8 P7 O! @+ O0 g

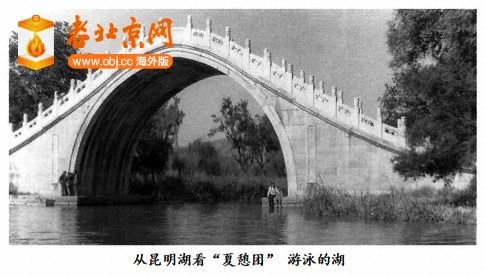

1970’s中期,无所事事的年代,凡是暑期我在北京,每个炎热的下午,我们全家会一起去颐和园治镜阁避暑。$ ?, Z: R; @' V3 D8 y e$ Y% d2 o

1 t4 e: }( [" u; c1 a3 }7 L治镜阁是颐和园里的一个废墟岛。位于西湖中心,园形,直径约一百公尺。岛周边的水很清,也深,是昆明湖最好的游泳水域。治镜阁小岛对所有游客是开放的。但治镜高阁早就倒塌了。只留下断壁残垣。对游客无吸引力。加之小岛孤立在湖中央,无陆路可达,西湖也无游船。以致岛上无游客。只有在冬季,湖面结冰,才可以从冰面走上小岛。+ x% t* {# [# T- n, _. d( R2 c& Z

5 f- c! p9 C. p, Y% A然而,治镜阁小岛最诱人的季节是夏天。不在夏季上岛,不能领略到它独有的风情。7 [) n. ]* o/ m/ d9 g8 B

& O# M9 {- r" [$ E( x

在夏季,治镜阁是留给西湖里的游泳爱好者的专用地。我们就是这种爱好者。. k) X- {9 @' E% c

4 F" b( ^$ o1 J4 m每天下午二时半左右动身,从北大蔚秀园出发,骑车到颐和园,但不买门票入园,而是沿颐和园东墙,向南走。在昆明湖与运河接口附近,颐和园围墙有豁口,可以自由出入,包括自行车。豁口可能是颐和园职工“制造”的,为的是上下班方便。颐和园当局也听之任之,从不封闭豁口。入豁口后,沿西堤北上直达玉带桥,那就是西湖了。这条路线不用存车和买门票,在园内也以车代步,快捷得多。

/ c. x! G2 E0 T4 f( I: }" {! H" D% `8 K3 y" e. P( o: K

除了李淑娴和我,以及两个儿子以外,时常还有邻居和同学的孩子加入我们的“治镜阁夏憩团”。从玉带桥附近下水,游到治镜阁大约是二百公尺。沿治镜阁小岛游一圈三百多公尺。所以,夏憩团员的起码条件是能游或能漂二百公尺以上。这一点很重要,西湖里无救生员,一切要有预案,有时我们带一个很小的救生圈。; H( ]3 M: t1 I6 F& Z. w& }, @

; s2 x, f* u, c) d

; s2 x, f* u, c) d

小岛的三百多公尺的圆周,长满树木,树枝横在水面,有如诺曼底防线上的障碍物。泳者很难登岸。小岛原来有四个小船码头,东南西北各一。但南西北三个码头都被破坏了,不再能用。只有东侧的码头还在,岸边铺有条石,长约丈许,数级台阶,直达水面之下。这是泳者的登岸处。% Y5 F v W# D! l

) L; x) H6 m8 x. i+ V" _治镜阁的遭遇很像杭州西湖的雷峰塔,先是火灾,随后,周边的居民偷盗火灾之后残留的砖瓦木石,只剩下没有市值的一圈土围墙。雷峰塔的土墙于1924年轰然倒塌,成了一堆废墟。如今重修了。

1 R0 R, [7 t! n5 @. U3 b1 a D, }+ G* d1 M# C

治镜阁的土墙还没有完全倒,但没有重修的必要。 ? S: \& s; |8 _8 v

T$ x: n. ?$ [7 W. v" Z2 X治镜阁是乾隆皇帝造的,其目的是“承袭了秦汉时期皇家园林中的‘一水三山’模式,即在阔大的园林水面中设置了三座岛屿,以象征东海中漂浮的三座‘仙山’,体现了皇家园林对‘人间仙境’境界的追求。”

! t* k& o* ^$ |2 L( _- x" k9 N7 t, L+ O! ^

都到了18世纪了,居然还是承袭秦汉时期的模式,追求的还是东海漂浮的“人间仙境”。这位爱新觉罗弘历大皇帝的眼界和见识,大体还停留在天园地方的边界之内。, `! `) L, r0 I( V9 w

7 X2 D/ Z9 q9 w4 I$ I& v原来以为治镜阁是制镜阁。十八世纪,制镜业确有很大发展。无论望远镜,显微镜,还是特殊功能的镜,都有愈来愈多的用途。大者如航海,军事,星象;小者如阅读用放大镜等等。乾隆皇帝应当知道这些信息,因为,洋教士送给他的礼品中包括各式各样的镜。据记载,乾隆皇帝最喜欢的礼物就是“镜”。在故宫里,仍然存有这些西洋镜。但是,乾隆皇帝的治镜阁还是治镜(统治臣民之鉴),不是制镜。& N5 t- ?. ^7 s5 m9 p

^2 M6 \! E" Q5 e+ P. [1 N& X

这位爱新觉罗弘历大皇帝居然没能从大量西洋镜中看到外部世界发展的“镜像”,也算是自闭得可以了。( Y! e8 r9 g! {4 X# U+ X9 D

; r3 ` _2 J* }6 T D; R& U6 [

乾隆皇帝挂帅,纪晓岚主持汇编的“四库全书”,号称为“人类文明的空前巨制” 的“百科全书”,里面也少有镜的制作和应用。“人类文明的空前…”云云,吹牛了。狄德罗和达兰贝尔等主编的“百科全书”,成册于1772年,至少比“四库全书”早十年。狄德罗和达兰贝尔等一代启蒙学者的“百科全书”中,收有的大量十八世纪发展的科学和工藝的内容,“四库全书”大都没有。“四库全书”比“百科全书”多的内容是“君子之道” ,“御世之术”等。

1 ?" _/ D) k C i

1 f: z! w! I$ u5 j) I倒塌的治镜阁,是弘历大帝“盛世”的绝佳写照。“眼看他起朱楼,眼看他宴宾客,眼看他楼塌了,這青苔碧瓦堆 …… 将五十年兴亡看饱”(孔尚任)。 ^$ O, W4 [$ P6 S7 [) I$ K

+ W) m$ E) K" h废墟小岛,正可废物利用,为我等消夏祛暑。* {0 Y! W$ A+ E3 g2 l* [5 u

7 v3 f$ s+ D7 V |$ [" a4 B" V很少人到西湖来游泳。我们“夏憩团” 往往独占该岛。偶尔会有其他的泳客,不多,两三个而已。一般游客不来这里游泳,顾虑之一是怕留在玉带桥岸边衣物丢了。这里的泳者都是有备而来,不怕丢东西。其实,这一带相当安全,西湖的西岸,是北京市府顶级要员的别墅,有暗哨保镖。泳者也不要游近西岸,否则,就有持枪者从树丛后跳出来大喊,“不要靠近!” W" i: c8 E7 L8 x8 a, {- L$ G8 b" ?) e

- p8 p) q1 @) S) P% i治镜阁岛的面积太小了,加之四面环水,距西湖四周堤岸,都在200公尺以上,小岛不能构成一个自给自足的小生物圈。没有动物能在岛上繁衍扎根,好像老鼠都没有,也就没有蛇。只偶有飞鸟。 所以是个安全岛。

4 }0 S/ U. _+ y# n$ F, h0 B6 b

% s/ b; E8 M9 k7 U; Y* P200公尺宽的水面,是很有效的隔声带。陆地会反射声波,而在水面传播的声波,相当部分会进入水中,被吸收。尽管可以清楚地看到湖那边排云殿上下熙熙攘攘的游客,但听不到游客的噪声。岛上总是静静的,只有你和你的同伴的游水声。颇有隔世之感。9 `' m, d+ { ^ U' R* c) ~

1 U, ^) L9 @$ ~1 A

有时我们会在小岛上一直逗留到净园时刻,尽情享受隔世的静谧,尽情享受荒岛上的悠闲。这里没有亭台楼阁,人造的东西,包括乾隆题字的石碑,都已泯灭了。一切都是浑然天成,绿荫之下的空气,被收敛的阳光,野树下的废垒尘埃,从不修饰,也无须修饰。西边的太阳正在玉泉山之上,懒懒地向北向下移动,像是围着小岛绕行。似乎一切都以小岛为心,慢悠悠地旋转。在治镜阁野岛上冥想得久了,自然会有歌德的感悟:+ W4 X* x* k, }- g" S# c

5 Q+ r$ I) |+ z" Y% N* w我,神性的影像,宇宙的中心4 [3 V, F* H( S

自以为与真理的镜台已经逼近

/ n) B: i' P' R4 J' m9 g1 i迎向天光云影,一片澄清,

4 e4 N1 F- W+ E- d4 l" r早已经远远超脱了凡尘。

\2 {6 E. m8 y9 ?: B$ Q: ?3 k

* z* i0 h, m$ t& C5 b3 I不假,佛祖释迦牟尼,在菩提树下隔世沉思冥想七天七夜,终于顿悟,超脱了凡尘。一个下午,我突然有个小“顿悟”,如果谁能在治镜阁隔世荒岛上沉思冥想七天七夜,说不定也会像佛祖一样“顿悟”,发现新的真理。当然,也有可能,或更有可能,是中了邪了。

3 V- K! m' {" a! n+ {3 {4 w2 u

6 T: x) k( V0 N. ?4 x7 p为了免于中邪。还是游泳吧,水会荡涤掉沉思的邪祟,让你重归凡尘 …… " n3 w4 }$ M7 H7 n) E k: F2 z

9 n7 W2 ^3 t+ z5 m) q4 j落日的光辉愈来愈长了,六点正,净园。2 g% i7 z" `7 b: T0 |

' U: m2 A* C+ l2 D9 _/ H0 Q1 j! [

回程走昆明湖北岸,出颐和园正门。夏憩团一行,骑着车呼啸而来,呼啸而去。回到北大凡尘之地,已是黄昏,天已经不热了。

P, M, R4 _5 S* b. T& f/ l- ^& j- { K3 ?' h- `/ B9 M7 q

, a8 n2 o, A* o4 w++++++++++++++++++0 [: ^, }0 f7 j% e5 E

李淑娴:颐和园一文——FLZh最后一篇散文

8 m+ H/ x- K/ L$ Q, N! d; a" ?! P" t# ?/ P: K

励之突然离世,叫我猝不及防,他没来得及留下一句遗言,除了一声咳嗽。这是我心中永远的痛,不断自责没有能救活他。这难道是宿命?他一生中,只有尽力向别人提供帮助,不愿麻烦别人。难道在命危时连我也不叫一声或提前告诉我?是他的自信还是我的粗心? m- l) j0 P/ L( E

6 G$ H Z6 O3 V( G* t O6 } K

7 I% b- n2 r$ b0 y& M1 g: K3 H9 l4 i0 r我寻寻觅觅,找寻他留下的点点滴滴,在办公室,在他理好准备上课的书包里,…………。没有,没有,他所有留下的是继续前行。在他随身带的电脑中,有两篇业已写就、安排待发的散文,在文尾写好日期。 8 m. f4 N# |* q, C* c/ f

1, 亚利桑那一百年,2012年4月,Tucson。

9 [& h! Y# o G1 }$ z# A9 Z0 [2, 颐和园治镜阁消暑的日子,2012,5。

1 q# v; H- ?3 Z$ J1 O' D4 _6 M

D+ v9 F+ u2 z8 V% ~2 v

3 W( \$ I0 X. G. Z* q- d按他的习惯,做事总是提前,这些散文每次都是交 CND 首发。显然,第一篇他已作了审阅,准备在2012年4月发出,但没等到他要发的时间他却倏然离去。因为2012年正值亚利桑那一百年,我按他的遗愿,在2012年将文发给 CND 。

9 [; n% G3 N0 `0 c% `: |

; R2 V ~( N+ M. j6 `- d4 U( Z# r! |* m% a

如今五月又来了,每年此时,他忙着操持游泳池。当年我们看上这座朴素的房子,原因之一是它带有一个大小合适的家庭休闲游泳池。一池碧水,凭添小院情趣,下午他从大学回来,是 Tucson 炙人的太阳偏西,气温合适下水的时候。去年三月,他已开始料理游泳池。我建议他病后把这事包给别人吧。但他认为,这点小事,能自己做就自己动手。* ^; S4 ^( w% ~/ n2 N

0 ~* c4 ~- l2 G3 Q( r) v2 C! N7 g& M$ t4 y& j# ?. D/ J( `, Y$ V1 E" l

他不是运动型的男子,却自小就是游泳爱好者,尤其喜欢在开敞的自然中游。大学期间的外出,在大连的海边游过;毕业的间隙,借了教授的15块钱,在北戴河游过。后来,在亚德里亚海滨游过,在法、意边境的地中海游过……我想,大自然的碧水山色,和他心底的广阔、浪漫、温情是相通相融的,他不断追究的苍穹和大海的气息更近。

+ X6 \; j1 l- h5 Z% C

2 S: ]7 a6 B# F. G' X# w* [( U% G$ [7 M

他故乡的西子湖,北京的颐和园,是他的所爱。我从南方来到北大,碰巧和他分在一个小组。我记得,第一次活动,就是他带领全组游颐和园,还对各座建筑说出些道道。我们婚后第二天,和他的父母全家,到颐和园一游。后来,我们这个小家,不管在顺时还是在逆时,只要在北京,颐和园总是要去的。

" l; W q( v* k$ x8 ]. H

) ^: M4 i( d/ b2 i- T# F: ]6 |- X9 |8 Y: O) O5 J1 w

再后来,我们有机会出国,也参观过一些外国的宫殿、园林和花园,不禁想起颐和园。使我们感触极深的是:“中国的皇帝是最会享受的皇帝”。法国极富盛名的“枫丹白露”,除了有些人物雕像,其佈局的几何图形远不及颐和园的山水浑然天成。难怪中国的皇帝特别强调“大、一、统”,否则,哪有诺大的资源供其摆谱?+ \% ]. `+ U* j. R/ F/ `

* F9 B2 F7 _# @0 G% ?& w* c7 c8 I+ x9 d

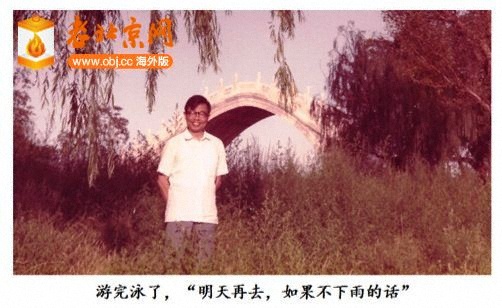

& \( J$ ]; |0 i1 S励之的这篇颐和园一文,是他在大病后恢复中写成。文中没有一点病态,漾溢着满篇嬉戏,夹着对“大皇帝”的讥讽。然而,对跨自行车翻墙而过,泳后骑车呼啸而回的满满童心,则激赏有嘉。在字里行间,难忘的是故土的山水,当然还有故乡的亲人。我特意为励之最后的散文选了一张那时候在这一汪清水边的照片。励之泳后穿上衣服准备回家了,他笑得如此开心,是因为他和深爱的家人、朋友又难得的相聚,还是笑“免费”又来了一次“大皇帝”的禁地?, R( ?$ \- C; J' Z0 B9 ~' P0 r7 x

! g/ k# t% _ a1 o

o( N" S" o2 Q4 V7 |

此文之后几个月,他就离我而去。

2 w) {3 p/ N8 E1 s; }

' }+ J' P0 [2 {6 r- l1 h2 Y+ Q- b4 u3 O P6 X$ |5 t2 u, ]

记住他那含着天真、开朗、自得的笑,似乎还听得见他朗朗的笑声。 T9 m8 I6 j3 q: U

7 ?: a( C7 ^3 z7 C( K: R: e* u. J; f5 B O, h! I& v

2013年 5月2日 午夜

+ H( |' T n/ ^8 m) [6 K @& F2 e |

|