|

写下这个题目,心里是很不情愿的,但是最近要是去过,您也许会同意,这条曾经无比辉煌的胡同,如今已经非但与繁华无关,更兼简陋衰败,只有在浩繁的资料中尽力搜索,在现实遗存的建筑仔细寻觅,您才会感受到这里曾经的人声鼎沸。

+ X& O: @$ C9 X% S& N2 m. \, j& n明清时,大栅栏地区是北京最繁华商业区,以大栅栏(也就是廊房四条)为中心,形成了“三纵九横”的格局:三纵是南北向的煤市街、珠宝市街和粮食店街,九横是与三纵垂直相交的东西胡同,从北到南依次为:廊房头条、廊房二条、廊坊三条、大栅栏、大齐家胡同、王皮胡同、蔡家胡同、施家胡同和掌扇胡同。粮食店街是“三纵”中东南的一纵,与珠宝市街的南端汇合于大栅栏,向南一直到珠市口西大街为止。清乾隆年间,这里叫做“粮食夹道”,《京师坊巷志稿》(清光绪)纪录的是“粮食店”,一直沿用到1953年才定名为“粮食店街”。清朝初年,这里曾经是著名的粮食市,但是日后的发展却令它和其他行业类别比较统一的胡同不太一样,最终汇聚了各种不同的行业门类。时光流转,留下的些许名闻天下的字号正巧都不是粮食店。这条街还是一个商业与民居并存的地方,人丁繁茂,在鼎盛时期,可谓比肩继踵,人头攒动。 ) f+ l4 n' ~& _% d8 }/ p! }

0 _( `$ ~: E* c) t% F 5 s6 q) R: I9 y/ P6 ?7 G

% C! [( F& u! l/ _& d# k

% I' c1 e- O- z; R- ^9 U2 |& K( E % C! [( F& u! l/ _& d# k

% I' c1 e- O- z; R- ^9 U2 |& K( E

粮食店街3号是“六必居酱园” ,关于它的来历有很多种,比较有依据的说法是明朝嘉靖九年(1530年)由山西临汾西社村人赵存仁、赵存义、赵存礼兄弟创办。据酱园的账簿记载,此酱园原名“源升号”,“六必居”的名字第一次出现在账簿中是乾隆六年(1741年)。都说牌匾上的“六必居”三个字为严嵩书写,而严嵩的生卒年份为1480-1567,如果账簿记录无误的话,严嵩书写六必居牌匾的说法大约又是商家编的故事吧。1955年下半年,北京市第三商业局在116户私营零售商、饮食业、工业进行了公私合营试点。六必居在油盐酱醋行业中首当其冲,另三户紧随其后,分别是:天源、天义顺、永顺昌。几百年来,六必居的牌匾多遭遇灭失的境遇,比较严重的有两次,一次是1900年6月16日庚子之乱,八国联军进京,义和团纵火焚烧大栅栏德记药房,导致粮食店街、灯市街、观音寺、珠宝市等共计店铺四千余家失火,六必居也未能幸免,多亏伙计张夺标从火中抢出传世巨匾,藏到廊房三条18号的临汾会馆,才使之得以保存。另一次是“文革”动乱期间,六必居酱园更名为红旗酱菜厂,六必居牌匾被红卫兵斧剁时,有人提议保留,用来参加“破四旧”战果展览。1972年,时任日本首相田中角荣访华,向周恩来总理询问“六必居”是否还在,周总理做了肯定地回答,并随后指示把老匾挂出来。于是,这块匾从“破四旧”战果展览会上被拿回,重新油饰后悬挂在六必居店堂。 - g7 y6 d6 A, b6 W% k. E4 N# K

' O6 w; G+ _2 K2 H6 I/ i

至于“六必居”名称的由来,说法众多,其一是说六必居最早是个杂货铺,卖柴、米、油、盐、酱、醋等六样,顾得名:“六必居”;其二是说六必居开始是个酒铺,所酿的酒必须经过六个要素,即:黍稻必齐,曲蘖必实,湛之必洁,陶瓷必良,火候必得,水泉必香,这几点说的是制酒在选料、下料、工艺、设备、时间、泉水等六个方面必须达到的要求,所以起名为六必居;其三说是六个人合伙开办的六必居,凡此种种,不赘述。 ; ~4 x: t6 |# v6 M( S

0 ^6 c; x+ U5 D六必居有十二种传统产品,它们是:稀黄酱、铺淋酱油、甜酱萝卜、甜酱黄瓜、甜酱甘螺、甜酱黑菜、甜酱包瓜、酱姜芽、甜酱八宝菜、甜酱什香菜、甜酱瓜、白糖蒜。需要特别描述的,是六必居制酱和腌制酱菜的传统工艺。制黄酱必选通州永乐店出产的金粒黄豆做原料,经泡、蒸、拌入白面、碾碎、入木模、包布、踩压紧实、倒模、拉条切块、席箔包封、码架、发酵,21天后成为酱料,再将酱料放入大缸加清水和盐搅拌至稀软均匀,过筛去除杂质,由专人每日早、午、晚用酱耙翻倒三次,从春末到立秋,方才制成。这种黄酱在制作周期内经过了夏季三伏,因此长时间保存也不变质,称为“伏酱”。 六必居制甜面酱,必选京西涞水县粘性大的一等小麦,自行加工成细白面。 & H8 N9 {& i+ H* w; a7 s, z- v" @

& F5 ~& j4 ]* m5 U腌制酱菜则选用新鲜瓜菜,用黄酱腌制而成。瓜菜选料十分严格,如酱黄瓜必需使用安定门外前花园出产的鲜嫩秋黄瓜,约五寸长、二两左右、顶花带刺挂白霜方可;小酱萝卜必选用广安门外王家的萝卜,外观像蒜头,二两左右,大了小了都不用;酱甜瓜必选用永定门外小红门一带出产的“老洋瓜”,六七成熟即可,摘早了肉薄,摘晚了皮厚。清晨采摘,晌午前必须送到,用清水清洗干净后,按瓜的重量称出等重的盐,放入清水浸泡13个时辰后投入黄酱,两天两夜后捞出日晒一天,中间还要翻一次面儿,晒够一天后再入缸放甜面酱腌制,每天打耙七八次,每次打十耙。如此精准的操作工艺,怨不得六必居的酱和酱菜名扬四海。 ; H# ?5 N- B# ?( p6 F0 l% X( e) m

( S2 O9 Z$ i- c2 Q0 L

如今的六必居早已不是前店后厂的格局,统管销售的北京六必居食品有限公司销售分公司落户于海淀区正福寺4号,1984年引进日本现代化流水线,在南苑槐房建起了六必居现代化厂房,粮食店街3号现在只是六必居历史最长、最具代表性的门店,按时髦的说法,这应该称为“六必居旗舰店”,但是事实上,这个店堂的经营和陈设完全达不到旗舰店的水平,只能用平庸二字来形容,而且有一半的店铺面积在经营与六必居毫无关系的食品,其功能只相当于一个普通的街区副食店。其实,如果将六必居的传统风格做足,恢复前店后厂时期的店堂布置,甚至恢复用荷叶和小竹篓包装,再用适当的方式将十二种传统产品的选料和腌制过程加以展示,这里将成为宣传六必居品牌的最佳场所,平心而论,不是所有的品牌都有这样的条件在这样一个黄金地段展示自身原汁原味的传统,第一是原址,第二是有国际知名度,第三是有经久不衰的品牌,第四是有信誉度极高的产品,第五是拥有独特的传统工艺,第六是有传统的店堂布置模式和销售模式,第七是拥有分布极广的消费群体,第八是位于老北京风貌游览区。这样得天独厚的条件,却甘于做一个普通的食品供应点,于情于理都说不通。

2 z& _. \$ p9 z& G

8 f O) H, c+ o1 t4 I六必居的旁边是中和戏院,具体的地址是粮食店街……等一下,先用搜索工具在网上查查,您会发现中和戏院的地址有两种表述,一是“粮食店街5号”,一是“粮食店街7号”,这个小小的细节反映的是中和戏院怎样的命运,请容暂且按下不表,先从浩繁的史料中寻找些中和戏院留下的鸿爪雪泥。 9 P% g6 H! Z( s, l/ C( G+ @ Y* r

; ?+ o! \! o b8 n% E& S# e6 E中和戏院旧称中和茶园、中和园,原先是永定门外花炮作坊薛家的祖产,始建于清乾隆年间,具体开业年份不详,初次有文字记载见于“重修喜神祖师爷庙碑志”。梨园界奉“喜神”为祖师爷,建于明朝末年的精忠庙喜神殿是修建最早、最重要的一处。康熙十一年(1672年)二月,梨园公会在精忠庙成立“梨园会馆”,这里就成了梨园子弟祭祀祖师的主要场所。据“重修喜神祖师爷庙碑志”记载,乾隆三十二年(1767) 三月十八日,在朝廷承戏的十番学、中和乐、弦索学外二学、内三学公官信官众等,并景山钱粮处三学、掌仪司筋斗房等伶人,联同乾隆朝戏界京腔六大名班:大成班、王府班等和三十个民间小戏班,以及广和楼、长春园、同庆园、中和园等八个戏楼的梨园弟子将精忠庙喜神殿修缮一新。这就是提及“中和园”的第一次文字记载,按此推断,中和园的出现距今至少有240年。乾隆五十五年(1790年)四大徽班进京,首先在中和园、正乙祠戏楼、广德楼演出。同治、光绪年间,中和园已经跻身京城著名戏园之列,许多艺人在此成名,更多艺人视在此登台为荣耀。谭鑫培、王瑶卿、王长林三位京剧名家曾在中和园合演《打鱼杀家》,被称为“珠联璧合之绝唱”。

- r' s8 \6 s9 q+ X0 y' c# X( f ( S2 O9 Z$ i- c2 Q0 L

如今的六必居早已不是前店后厂的格局,统管销售的北京六必居食品有限公司销售分公司落户于海淀区正福寺4号,1984年引进日本现代化流水线,在南苑槐房建起了六必居现代化厂房,粮食店街3号现在只是六必居历史最长、最具代表性的门店,按时髦的说法,这应该称为“六必居旗舰店”,但是事实上,这个店堂的经营和陈设完全达不到旗舰店的水平,只能用平庸二字来形容,而且有一半的店铺面积在经营与六必居毫无关系的食品,其功能只相当于一个普通的街区副食店。其实,如果将六必居的传统风格做足,恢复前店后厂时期的店堂布置,甚至恢复用荷叶和小竹篓包装,再用适当的方式将十二种传统产品的选料和腌制过程加以展示,这里将成为宣传六必居品牌的最佳场所,平心而论,不是所有的品牌都有这样的条件在这样一个黄金地段展示自身原汁原味的传统,第一是原址,第二是有国际知名度,第三是有经久不衰的品牌,第四是有信誉度极高的产品,第五是拥有独特的传统工艺,第六是有传统的店堂布置模式和销售模式,第七是拥有分布极广的消费群体,第八是位于老北京风貌游览区。这样得天独厚的条件,却甘于做一个普通的食品供应点,于情于理都说不通。

2 z& _. \$ p9 z& G

8 f O) H, c+ o1 t4 I六必居的旁边是中和戏院,具体的地址是粮食店街……等一下,先用搜索工具在网上查查,您会发现中和戏院的地址有两种表述,一是“粮食店街5号”,一是“粮食店街7号”,这个小小的细节反映的是中和戏院怎样的命运,请容暂且按下不表,先从浩繁的史料中寻找些中和戏院留下的鸿爪雪泥。 9 P% g6 H! Z( s, l/ C( G+ @ Y* r

; ?+ o! \! o b8 n% E& S# e6 E中和戏院旧称中和茶园、中和园,原先是永定门外花炮作坊薛家的祖产,始建于清乾隆年间,具体开业年份不详,初次有文字记载见于“重修喜神祖师爷庙碑志”。梨园界奉“喜神”为祖师爷,建于明朝末年的精忠庙喜神殿是修建最早、最重要的一处。康熙十一年(1672年)二月,梨园公会在精忠庙成立“梨园会馆”,这里就成了梨园子弟祭祀祖师的主要场所。据“重修喜神祖师爷庙碑志”记载,乾隆三十二年(1767) 三月十八日,在朝廷承戏的十番学、中和乐、弦索学外二学、内三学公官信官众等,并景山钱粮处三学、掌仪司筋斗房等伶人,联同乾隆朝戏界京腔六大名班:大成班、王府班等和三十个民间小戏班,以及广和楼、长春园、同庆园、中和园等八个戏楼的梨园弟子将精忠庙喜神殿修缮一新。这就是提及“中和园”的第一次文字记载,按此推断,中和园的出现距今至少有240年。乾隆五十五年(1790年)四大徽班进京,首先在中和园、正乙祠戏楼、广德楼演出。同治、光绪年间,中和园已经跻身京城著名戏园之列,许多艺人在此成名,更多艺人视在此登台为荣耀。谭鑫培、王瑶卿、王长林三位京剧名家曾在中和园合演《打鱼杀家》,被称为“珠联璧合之绝唱”。

- r' s8 \6 s9 q+ X0 y' c# X( f

" w& y2 i; s+ i7 K+ _1 r

下面是按照年份记录的以中和园(中和戏院)为背景的历史片段:

/ O A: l4 H; @ c1 U

0 }; Z0 X9 E& F7 I+ J' T* }. r# x1900年

5 X, u, b, u) s3 k6月19日,义和团焚烧大栅栏德记药房的大火,殃及中和园焚毁停业。

$ J/ k" v) N, @" S" ]0 |8 K- ?9 C# |

1904年 # A$ x l6 w. t q, t: J' M9 L

中和园依原样重建,戏台坐南朝北,能容纳观众八百多人,“伶界大王”谭鑫培在此固定演出。 7 X; f: E2 j Z

1913年 8 V2 B# n8 n5 q* ^5 Z

袁世凯就任大总统,唐绍仪任总理,赵智庵掌管内务部,允许男女演员合演,但没多久,一些著名艺人联名向正乐育化会(梨园公会前身)提出:“男女合演有伤风化,应予取缔”,经呈报京师警察厅批准,男女合演被禁止,但是坤角演员却因此次短暂的开禁为京城舞台带来原味的婉约气息。中和园主薛翰臣看准了这种市场需求,从天津约来小翠喜、金凤奎、张小仙等清一色女演员创办坤班,在中和园登台亮相,引为一时盛事,随后又有三庆园、庆乐园、广德楼跟进,由此坤班在京城颇为兴盛了一段时间。 % K+ n0 ?3 i, w

: V6 z! I8 ~" ?( g

1917年

% l9 Q9 A" |5 w; q: _9 i名旦朱幼芬组班在中和园演出,但上座率不理想,幸亏及时邀请到时慧宝、尚小云、荀慧生、龚云甫等著名演员同台演出,情况立刻改观,天天满座。时慧宝先生是清末民初的著名老声,嗓音高亢,以《戏迷传》一剧红遍梨园。他还是伶界善书之人,东岳庙喜神殿的匾额就是出于他的手笔。

# s/ _6 `% W2 o; y4 T! U0 [6 A' o5 b) M F3 \& N( e

1919年 4 i! o/ t: `; ~* G+ X" e

1919年至1921年,时慧宝搭班裕群社,1919年5月20日、8月2日,在中和园分别以《戏迷传》、《换子》为大轴演出。 O0 C% J. a# ~* L# E

/ k& A( Q$ B( @$ H" _1923年

# k! V6 { Q7 }& {% U李多奎改唱老旦后,在中和园搭程砚秋班首演《钓金龟》,一炮而红。 7 |+ A* }9 Z) @8 q1 g7 |

3 V: ~3 Q# a6 Y5 B6 f6 z2 V

2月21日,日场,李多奎等演出《法场换子》

4 m1 U, u$ Q) i' n9 X: U4 t. e

( q5 X; R: P* ~8 v9月19日,李多奎与吴彩霞等合演《别宫》 4 `# R+ a4 [9 I* h; U

0 y$ y/ M2 C5 V9 D" ^6 |7 f1924年 0 x, ~5 g! `* z) A

经吴彦衡征得尚小云同意,八岁的袁瑞麟(袁世海)在中和园首次登台演出,饰演《汾河湾》中薛丁山,尚小云饰柳迎春,王又宸饰薛仁贵。

1 e! f) J" b- w; N* Q: Y+ I1 |! o8 {2 e3 P0 D

1月18日、5月23日,李多奎演出《打龙袍》。 ( v# P9 b1 z. Z: n9 _* m# `

8 ~) {" [# i! b- l) r1925年

2 ]0 R2 W- ?) o: Q! }, h6月14日,中和园,李多奎等演出《胭脂虎》

) N1 ]- d. V# q( Z% T8月8日,协庆社在中和园打泡,夜戏,言菊朋、王长林压轴《闹府》, 尚小云大轴《秦良玉》。 , ?/ B& i" }. o% x

0 ~( o4 s' ]( u* ]" z4 ^5 Y这一年还有一件与瑞蚨祥有关的梨园逸事。著名琴师徐兰沅的弟弟徐碧云是一位应工武旦兼青衣花旦演员,颇得瑞蚨祥老板孟觐侯的欣赏。1925年,孟觐侯出资重修中和园,为徐碧云组班,定名“玉华社”,不但做了新行头,还将瑞蚨祥的股份赠送给徐碧云,使得徐碧云以瑞蚨祥绸缎庄股东的身份登上了中和园舞台。徐碧云不负重望,接连演出了《绿珠》、《虞小翠》、《薛琼英》、《无愁天子》、《芙蓉屏》、《褒姒》、《李香君》、《二乔》、《雪艳娘》、《蝴蝶杯》等,有不少是的别具特色的剧目,令京剧舞台呈现清新之气。然而梨园毕竟是声色名利场,这件以中和园为背景的事件一边是名伶,一边是名贾,八十年过后仍然话里话外透着暧昧与无奈。 1 \5 ?! v9 w* V. N; _5 U& t

6 L) Q4 \) ^/ g* U4 f/ A% U7 ?

1926年 # j; _. q+ g: ]: n4 G% M9 Z

9月21日,李多奎等演出《游六殿》

( ~" `9 x6 B! `* w. y

$ Y7 V% o8 a, c* _0 Q9月29日,李多奎等演出《目莲救母》 # L& p+ b- n, [& v9 ~8 c: `2 K0 |, G2 D

7 X- e8 M; E- D0 w+ z( P

1927年 2 V6 J- R; @8 A( v& b2 [9 U

程砚秋的总管梁德桂(梁华亭)购买了中和园并加以改建,两层砖木结构,建筑面积1400多平米,戏台改成坐西朝东,宽13米,高15米,深9米,台口高1米,宽6米,台唇呈半圆形。上下场门分别挂“出将”、“入相”匾额,有1000多个座位。程砚秋从此在中和园定期演出,尚小云、小翠华、新艳秋等也在此演夜戏。梁华亭是李多奎的大姐夫,1925年8月程艳秋改组“鸣盛社”为“鸣和社”,聘梁华亭担任社长,有了这层关系,李多奎加入鸣和社在中和园演出,时年27岁,当时鸣和社里已经有一位老旦文亮臣,是程砚秋先生的老搭档,所以这个时期的李多奎主要是在前场演出小戏。

$ p- S9 w9 J, Z0 n b( \" P" m; L& J9 w1 C" u4 p

1928年

5 z# K0 E- _3 F4月6日,梅兰芳在中和园首演创编新戏《凤还巢》。 9 a+ r1 A& [; R2 }& w

* {% G2 J8 m3 i) u1 f9 X& f

8月26日,马连良在中和园日场首演《清风亭》。王长林饰贺氏,黄桂秋饰周桂英,诸如香参加演出。同年夏天,马连良又去了一次上海,秋天回来,改在扶春社挂头牌,8月25日在中和园日场演出《探母回令》。马连良演杨四郎,黄桂秋扮公主,王琴侬的萧太后,龚云甫的佘太君,姜妙香的杨宗保,在这个时期,这个是个阵容堪称独一份。 * e- O w: x1 ~) ]6 @6 G

T4 ^' L% B" x6 {; M7 c1929年 , Y% @/ ^6 y2 y, [$ Z$ Q/ `1 }

3月24日, 马连良日场首演全本《天启传》,郝寿臣、王幼卿、马富禄合作演出。 2 H$ q7 z0 m- o5 Q+ [# B1 w9 H

1 o7 X3 d& X1 V; z# A6 v9 _5 J8 w

8月,言菊朋改搭朱琴心双成社,日场演于中和园。

# S/ w; b- J6 U+ _; I

! L5 K- Z' ?6 e, T8月11日,朱琴心大轴《天河配》,言菊朋压轴《辕门斩子》,扮张有才。

/ e7 Z+ x+ P1 i5 j" `' B3 z, n+ O

/ t9 S: C9 }! K. n7 K8月18日,言菊朋《空城计》。

7 c( i7 N; ?, L; e4 k5 o5 f! m. P9 K" ~% c9 l

1930年

. g0 I$ h. y5 B x+ ^, N5 c) H4 X3月23日,马连良在中和园日场首演《要离刺庆忌鹿》,马春樵、茹富蕙合作演出。 l, k( p! `- {+ c7 O; w! s% H3 r( c4 u

; o8 ]' d/ @& ]# n3月29日,李多奎与董俊峰等日场合演《打龙袍》。

$ i/ y; n) v: l$ A: e

8 \0 x$ \2 }9 `3 A% @; |( _8月11日,“鸣和社”在中和园发起陕灾义务戏演出,李多奎与霍仲山合演《滑油山》。 5 I: a0 z4 d) U- o

0 [7 _/ Y. a& ^/ p% I- h秋,马连良30岁,组扶风社。初期阵容为:旦角王幼卿,花脸刘砚亭、董俊峰、马连昆,武生尚和玉、马春樵,小生金仲仁,丑角马富禄,里子老生张春彦,二旦诸如香,武旦邱富棠。 9月26日,扶风社首演于中和园,开场是董俊峰的《铡美案》,倒第三是马春樵的《八蜡庙》,压轴是尚和玉和邱富棠的《青石山》,大轴《四进士》,马连良的宋士杰,王幼卿的杨素贞,刘砚亭的顾读,张春彦的毛朋,金仲仁的田伦,马富禄德万氏。 a' P+ W( O d8 j7 t- |

7 r7 c& E1 n- s

10月12日,马连良日场首演《安居平五路》,王幼卿、尚和玉合作演出。 4 H7 r4 e. Q' ^5 B5 j2 N* G& r' P

6 |8 s. c0 L2 z- _9 v12月1日,鸣和社,李多奎与慈瑞泉合演《钓金龟》 * q5 R: [5 b! \# [

+ i; N/ K! h, f2 h; D, h

12月31日,鸣和社,李多奎与吴富琴等合演《母女会》

. S' N3 J( x4 Q1931年 6 f$ C4 | o2 ]7 o

1月26日,程砚秋在中和园夜场首演《荒山泪》饰张慧珠,文亮臣、曹二庚、周瑞安、范宝亭合作演出。 * ^) F2 j0 p: T' u

0 T! Q% |* L% u- R

7月1日,俞振飞首次在中和园登台,与程砚秋合演《玉狮坠》。 6 d3 B8 U* r# Y3 g- m

' S1 U! o* X3 `

8月,程砚秋在中和园首演《春闺梦》饰张氏,俞振飞的王恢,哈宝山的曹襄,吴富琴的李氏,文亮臣的刘氏,苏连汉的赵克妈,曹二庚的李信,李四广的孙氏,侯喜瑞的公孙瓒,慈少泉的丫鬟。

6 n4 m$ `6 V' W

6 o5 t8 p# h" ^8月30日,“鸣和社”为赈江淮流域水灾在中和园演义务戏,李多奎是主要发起人之一。 . [2 v% }4 b8 C4 X

+ W; A' O" w! l6 ^6 w

9月2日,“鸣和社”再演赈灾义务戏,李多奎与慈瑞泉合演《钓金龟》。

' ?( j( D. C Z0 M2 S" X

, G5 r) h/ l2 C) n- {4 {9月18日晚,梅兰芳在中和园演出《宇宙锋》,张学良将军出席观看,演到中间时,副官匆匆进场与张学良将军耳语,张学良顿时神色紧张,当即离开,第二天日军进攻沈阳北大营的消息见报,这就是“九·一八”事变。

) }1 K' d7 V- q% W+ c4 x) ]- j( D" \5 ~& A5 i

1934年

. y, v( H- {9 j12月4日,程砚秋在中和园演双出,一出是与俞振飞的《琴挑》,另一出为《战蒲关》。

7 U; r2 X% O7 \; k2 J

1 X; U4 N, V8 S4 L+ H4 o" S2月28日,李多奎与慈瑞泉等合演《哭灵托兆》。

3 k- O e4 H% r/ X, |, Y" o" s( ^0 g0 l/ ^% w

1935年

+ r; R4 J+ W2 A8 Q$ M5 I. d4 I& `2月17日,程剧团,李多奎与慈瑞泉合演《钓金龟》。 ; F0 L6 l' k, q' [% ]8 U

+ m# `& ~1 T- l! J& H6 h- n+ J

9月16日,程剧团,李多奎等演出《行路》。 + C5 w3 S" A8 c% } {5 D

6 t T, _# @; p

9月17日,程剧团,李多奎与慈瑞泉合演《孟津得宝》。

2 p5 J2 K# c$ w) u$ I1 J! }5 \" W. U6 u

10月28日,程砚秋在中和园首演《亡蜀鉴》饰李氏,侯喜瑞的邓艾,曹二庚的马邈。此戏因为具有抗日色彩,仅演两场后即遭禁演。 - c. ?$ m3 V0 {, t, h

O T' p; M0 ^程砚秋与梁华亭分裂,退出中和园。尚小云开始在中和园固定演出。

/ s) U, b1 J) i4 `0 ]. U# _; r1 v7 k: m5 a) p$ M

1936年 5 _. b* X& i+ Q

2月29日,应山东旅平同乡会"鲁乡水灾筹赈会"之约于中和戏院演义务戏,李多奎等演出《滑油山》。 ! e! D3 T. p8 n. s+ c+ T

8 x. k9 b8 ^' u. @9 q6 I( f4月11日,程剧团,李多奎等演出《别皇宫》

2 T4 G' ~2 a' y4 C& E! a, {) ]

& R9 r2 k: ?2 a; q盛夏,梅兰芳从上海来北平,在珠市口第一舞台公演,除星期一之外,每周演六场。演员阵容罕见地强大:老生王凤卿、贯盛习,武生杨盛春,小生程继先、姜妙香,丑角萧长华、慈瑞泉,武旦朱桂芳,花脸刘连荣,老旦孙甫亭,花旦于连仙、诸如香。剧目以梅派本戏为主,有《凤还巢》、《西施》、《洛神》、《太真外传》、《宇宙锋》、《霸王别姬》等,兼演传统剧目《汾河湾》、《王宝钏》、《穆柯寨·穆天王》以及昆曲《金山寺》、吹腔《奇双会》等。这一戏剧盛事给当时的北平演出市场带来了不小的冲击,许多剧场的演出因此上座率下降。程砚秋为照顾全团演员的生活仍坚持演出,每周六、日晚在距第一舞台不远的中和园演出两场。当时程砚秋的班底是:老生王少楼、哈宝山,武生周瑞安,花脸侯喜瑞、苏连汉,小生俞振飞,旦角芙蓉草(赵桐珊),老旦李多奎、文亮臣,丑角曹二庚、李四广等,也属一流。戏码多为程砚秋的看家戏,如《金锁记》、《红拂传》、《青霜剑》、《鸳鸯冢》、《文姬归汉》等。从结果看,程剧团在中和园的上座率终究不敌梅剧团,这大约和程剧团长期在北平公演公演有关,而梅剧团毕竟是从上海归来,有新鲜感。然而就戏剧精神而言,程砚秋敢于与梅兰芳在戏剧市场正面交锋实属难能可贵,于双方而言当视为共襄戏剧事业的盛举。 # P5 W E' i) e5 f3 X3 k

' n# S# f5 V: |( t4 b- s) _+ D1937年 1 K0 R: H1 u( G! O$ S

金少山在中和戏院演《白良关》

2 Z3 G) J; J1 P* C3 p1 \3 H& E( l

1938年

5 x) b5 {9 i; V# P* C7 i* P( H3月16日,尚小云主办的荣春社在中和园宣告正式成立,举办了三天招待演出。各界知名人士纷纷到场祝贺,场面相当隆重。十八个孩童敲锣打敲、手摇旗帜,旗上醒目地写着“荣春社”三个字,同时设专人向来宾赠送“荣春社纪念刊”,刊内印有尚小云先生、社长赵砚奎、教育主任张寰如、庶务主任迟绍峰、总务主任善宝臣、文书主任王颉竹、中医陶震东、西医郭菊荪和全体教师、全体学生及部分学生演出练功照片数十幅,并印有尚先生和社长的声明全文、全体学生名单和新戏剧目预告等,极受欢迎,以25000册之数仍不能满足各界所需求,又加印了两万多册。从此,荣春社在中和园正式对外演出,持续6年之久。 4 J) k' x" S0 U8 o" G8 b7 b

+ [$ x6 }% e1 h6 H5 w e; }

1949年

: ?7 e* h5 P' k$ T2 @9 Z中和园更名为中和戏院,京剧演员谭富英、杨宝森、李万春、河北梆子演员李桂云、评剧演员小白玉霜等定期在中和戏院演出。 3 ?0 A8 Y; v( C. y4 w" I

4 g+ `# p/ X$ Q/ q9 t2 y5 p: T

评剧演员吴素秋、小白玉霜、魏喜奎一同被选为北京市妇女联合会执行委员,建立北京市戏曲界妇女联谊会,分任正副主任,会址设在中和戏院。

6 e0 K9 T- c- J, O# e: q0 y

( o [, L/ p$ [二十世纪五十年代 % O: B" L# s. t9 t; q* M' r5 p

中和戏院非常红火,不仅演出不断,而且是群众集会的重要场所。

4 w1 `8 s- Y) r1951年6月10日上午北京市工商联筹委会在中和戏院召开了捐献武器动员大会。到会的有各行业代表、郊区工商界代表和摊贩代表等一千三百余人,响应中国人民抗美援朝总会的三大号召,会后最终确定北京市工商界捐献飞机二十七架。 8 V" {/ i$ T& G2 r+ O( U

9 y% G7 Q( \0 _ o5 s

1956年1月9日,联合办公室在中和戏院举行了全市书刊租赁商的报告会。北京市文化局于1955年8月会同市公安局、司法局、教育局、工农业余教育局、工商管理局、团市委、市工会联合会、市妇联、新华书店北京分店及各区县召开联席会议,研究制定了北京市贯彻的具体计划,决定成立图书杂志审查委员会和处理反动淫秽、荒诞书刊联合办公室,遵照1955年5月20日《中共中央关于处理反动的、淫秽的、荒诞的书刊问题和关于加强对私营文化事业和企业的管理和改造的指示》及1955年7月22日《国务院关于处理反动的、淫秽的、荒诞的书刊图画的指示》,北京市对反动、淫秽、荒诞书刊进行了处理。这次大会会后,书商们开始自报存书书目,1月20日,城、郊各区工作组分三批公布了本市应处理的书刊目录(分"文字图书"和"连环画书"两大类),各租赁店、摊开始凭证换书。至2月11日,全市共处理了12万册书刊,其中96.4%的旧书由政府用2:1的比价收换,其余的3.6%属于查禁部分全部予以没收。

9 E9 Q9 D/ {% a" ~! g

$ h9 M8 d+ F _0 A9 v+ X1952年 9 Y% o7 q, S4 [7 Y. A7 I" b

6月,吴素秋、小白玉霜、魏喜奎为支援抗美援朝,组织戏曲界同仁在中和戏院做捐献飞机大炮义演。 2 k* {0 F% W$ m" q( _

3 S& X; ~1 ?- c8 H" D/ I

1954年 " i1 P9 o# P" S, i G1 Q1 ~8 q

9月23日,,北京市京剧二团,谭富英、李多奎、杨盛春、裘盛戎、陈永玲、杨荣环、马长礼、祁荣雯、李德奎、张洪祥、李庆才、高宝贤、阎桂卿、王元信、翟韵奎、白庆祥、陆洪瑞、刘庆义、张世年、哈金增、慈少泉、李盛芳等夜场合演《铁面无私清官谱》。 ; g0 c" t8 f! }

% ~3 b/ _: T% r/ q

1956年 5 I& T* s3 }( K b4 X& s% f

中和戏院参加了公私合营,改为尚剧团团部,演出活动仍然以尚剧团为主。 % }" y5 W" g+ X& b! F$ v8 f+ a2 C

. o" o @8 a* \; O5 O7 j& ?5 ?, D1957年

, l0 y$ B8 L8 _1 m2月21日,李多奎、张君秋、陈少霖、李四广等合演《银屏公主》。

5 [& y1 C* J M5 r# o+ c0 T0 ~$ k4 X% m" `- B& T- \

3月20日,李多奎、谭富英、李世济合演《桑园会》。 9 N( ]. m7 O' v F+ s& G

/ f2 q: p* ^$ s5 f

1959年

2 _ T4 w) j6 q7 b* L9 D' f) o1月24日,李多奎、裘盛戎、陈少霖、李世济等合演《秦香莲》。

3 p/ q" U2 N5 ~4 ^, M# X4 h" _8 t

2月1日,李多奎、陈少霖、李毓芳等合演《红鬃烈马》。

# I a2 F; i3 s) ~. {

1 H8 q: i$ d' `2月13日、14日,李多奎、陈少霖、张君秋等合演《四郎探母》。

# C- G4 D) x; i

/ `4 N5 V; t/ l& s1960年 ) r8 R* A; i' L. _

正值三年困难时期,中和戏院仍然是京城少有的高级演出场所,观众甚至可以在这里买到不收粮票的用玻璃纸包装的高级饼干。

+ P+ I5 L2 W. g; S, k6 ?% w

; J6 f$ g; A% J9 \' c1961年 - a$ i! M; M1 _5 X8 Y9 V8 ]/ j4 |

因故停业,改作排演厅。

& \( ^8 Z# o, L3 t8 j: m" Y4 a+ j, `' z2 A! p

1966年 * v; A2 J0 P7 z$ q

中和戏院是北京京剧二团团址。京剧表演艺术家马连良,戴着“牛鬼蛇神”、“黑帮”、“反动学术权威”等“政治帽子”,住在中和戏院观众厅东南角一间用景片搭起的小屋里接受监督审查。王吟秋先生在回忆文章中是这样记述的:我清楚地记得十二月十三日中午,那天正好我在中和楼上值班,下去买饭晚了。排在我前面的是君秋同志,君秋前面是马先生。我在后面听马先生问君秋:"今天吃什么呀?"君秋回答他说:"吃面条,挺好的,您来三两吧。"马先生说道:"今儿家里给我送来点儿虾米熬白菜,我倒想吃米饭。"买完饭我便上楼去了。正在吃饭时,忽听有人说马先生买完饭摔了个跟头,拐棍掉了,连面带碗也都扔了出去,已送往医院抢救。第二天上午我上班,听说马先生住在阜外医院他女儿马莉的病房里(马莉在阜外医院当护士长),已经抢救过来了。十五日一天没事。十六日我上班后又听说对马先生抢救无效,当天就含冤离开了人世。

# i2 s( Q5 O, D. k/ u/ I1 E: \, r% L L- u( ~0 ]# \5 r

“文革”后期,中和戏院改做仓库多年。文革结束之后,这里成为北京京剧院的演出场所。 1 I. P* b3 k+ G7 Q/ o

! G' d' m h) c$ G- x# M |$ F- m, l1 u1979年

. e5 _7 {$ L! l2 ]" l v4 j中和戏院重新修缮,但结构没有大的改变,承重墙仍为1949年前所建,修缮完成后,楼下观众席23排,楼上12排,共有座位1027个,归属北京京剧院,后归北京市文化局直属,但人事、劳资均委托北京市京剧院代管。

" N- |# x- u1 p1 h* w3 C. w- V# N9 |2 \, B

二十世纪八十年代初 . h% M4 F2 E! w- m4 ~8 O: {: o: y

“文革”结束后,戏院恢复上演传统剧目,非常火爆,买票的队伍在粮食店街蜿蜒,一直排到大栅栏街。这种情况持续了几年后,便赶上了电视高速发展的时期,不仅爱看传统戏的观众持续减少,愿意到戏院看戏的戏迷数量也出人意料地减少。 9 j, d5 W1 C! u5 u; I9 b. y* e1 f

3 ?: _. }# |+ g2 [3 t5 h* G& h1981年

" J+ }0 o2 v1 J6 I9 S! v北京京剧院对中和戏院重加修缮,各团在此轮流演出。 " W9 `0 k2 u# v0 G

2 }2 p) D3 I+ {( o# c. q

1983年 9 G" O6 b& \. W+ L" M

年底,老生演员孙岳在中和戏院演出双出:前《哭灵牌》,后《洪洋洞》,观众为之倾倒。

, u# [4 X5 S- @! P ^7 s2 D. F" u/ A9 }8 @, h& G, R

1986年 ) {: T" w; o1 n

4月17日,中国评剧院根据武汉市楚剧团演出本移植的大型传统剧目《狱卒平冤》在中和戏院举行首场演出

' v2 w' i- ]& W/ @

5 m+ a6 w3 J0 A2 D* _6月7日,文化部部长王蒙到中和戏院观看中国评剧院三团音乐会,并指出,评剧光唱新腔不行,光唱老腔也不行。评剧院总有新戏,能适应各种观众的要求。演出结束后,王蒙上台与评剧广播大奖赛获奖者张文鹏及主弦杨杰握手,并与胡沙、张玮及三团领导仇英俊、张秀琴、胡春萍等合影留念。

7 f6 U& X* `1 ?5 d+ K r4 t; |8 D, V: A$ v) d* d, w

7月7日,中国评剧院一团在中和戏院首演《马寡妇开店》。 ; }* D; Z% \' u" H+ @! p [- l# U% O

$ m. R2 T+ e: ]+ Q, m10月19日,中国评剧院二团在河北省衡水地区安平县举行《骄女傲郎》首场演出。11月20日在北京中和戏院再度上演。该剧由黄亚妮根据潮剧《张春郎削发》移植整理成评剧。 * `# A2 u$ K; O) p" V

: N* M; {0 W9 e9 n: s+ w

二十世纪九十年代

, ]: h1 Y6 a: R% K. i6 ~& i5 q! k单靠演戏似乎已经不能养活中和戏院,上级主管部门情急之下提出了“以副业养主业”的策略,为此将原来剧场的内部格局作了较大改动,原来剧场观众席的后半部分分出来改成游戏厅,还开设了录像厅、台球室等,但这些副业还是没能挽救中和戏院,客人非常少,而正经的演出由于剧场格局的改变也受到影响,观众日渐减少,仅靠门脸出租开饭馆、电子游戏、台球厅和放录像维持生计,1994年起就没有了正式演出,面临无以为继的尴尬局面。 . V3 p% s( x3 y. y# Z

3 J0 u# g: i' Z4 @; ^' L1998年

9 \; ]: K( p9 Q/ |2 f中和戏院重新修缮,恢复了老北京戏园子的八仙桌、凳观众席,观众可边观戏边品茶。北京京剧院古今艺术团在中和戏院演出京剧系列剧《西游记》等。为满足观众白天看戏的文化需求,中和戏院还开设下午场,演出《三不愿意》、《顶花砖》等停演多年的丑角喜剧及曲艺专场。12月18日举办重张开幕庆贺演出,不仅准备了精彩的神话京剧《真假美猴王》、喜剧折子戏,还特邀沈阳“白(玉霜)派”著名评剧演员张凤儒演出“白派”戏专场,既有为中和戏院开幕的意义,也有纪念小白玉霜把“白派”艺术带进中和戏院的意义。12月21日,中和戏院正式开始常规演出,首场演出由著名京剧表演艺术家张春孝领衔主演新编神话京剧《真假孙悟空》。

; j6 K8 y1 Q! p; W! b+ V" V8 k* i9 f+ ?' L' A3 m/ w1 b$ j' ?

1994-2000年 & L4 \' Y, p V

韩志安担任中和戏迷之友会的负责人,每周在中和戏院组织两次联谊活动。 7 L+ J" x: Z2 v( v) X9 @2 A7 K

. C4 I/ }9 m6 h/ p9 v

2000年 . i/ z+ m4 w; D/ H7 O# n5 ~

6月13日下午,北京京剧院、中和戏院、中国戏迷协会联合在中和戏院举办了戏迷企业家何凤仪先生承包经营这座老剧场的签约仪式,何凤仪先生是京城著名企业家兼超级戏迷,他在自己经营的北京穆斯林餐厅创办的票房在京城曾经首屈一指。何先生从此正式成为中和的总经理,并将戏迷协会迁址于此。在仪式上,何先生宣布中和戏院即将于同年10月重新开张,并提出了“以商养文、以文促商”的方针。何凤仪先生说,戏迷活动仍然要坚持,还是三不收:不收门票、茶水费、演出费,还要接待各大院团的正式演出,请一批老艺术家重登舞台,尽量降低票价,争取做到最高限价80元,让工薪族真正得到艺术享受。开办穆斯林风味中和饭庄贴补戏院的开销,总厨师长由北京穆斯林餐厅的总厨师长马玉奎兼任。2005年1月3日,何凤仪先生逝世。

! x. O( h, P9 Q( C( v) V' W' f M. R, {% a7 P

2004年 6 i+ \) @4 I8 {9 B0 [

中和戏院还不时有京剧上演,每天下午有评书茶座和传统曲艺表演。

$ G. A$ S l- T5 N: f

. F# y$ [% S, n2005年1月 . b4 b8 F8 G9 ^- T G/ N

在北京市文化局、北京京剧院的支持下,中和戏院和企业家李立中先生合作,对中和进行了修复和改造。为方便观众,中和戏院在前门箭楼西侧(肯德基门前)安排数辆新颖典雅的三轮车免费接送观众逛前门大街并到剧场看戏。改建后的中和戏院装潢华丽,面貌一新,观众席仍为八仙桌茶座形式,北京凤山古今艺术团每晚演出历代服饰展示及京剧系列剧《西游记》,每天下午有评书及传统曲艺表演。但是演出没有坚持多久,中和戏院再次全面关张。

1 A; ~, M1 S% r% B5 m$ [; ]0 h; T' z) u7 P3 m* @) Z* a1 ^

现在:2006年冬末 3 j% w$ B( L1 l8 h7 v

1 w2 j! o) l! W4 O

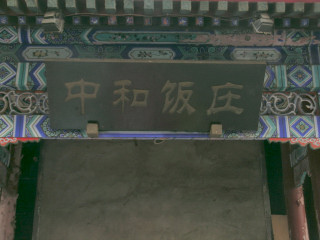

现在去到粮食店街北口,看到的景象是这样的:这里有一座被包裹了一层铝合金框蓝色玻璃幕墙的建筑,仔细分辨可以看到,幕墙里面实际上是两座建筑,外面分别各有一座垂花门,北边的一座挂着“中和饭庄”牌子的建筑,就是原先的“粮食店街5号”中和戏院,原本具有时代特征的建筑外立面以及竖书“中和戏院”四个字已经被玻璃幕墙完全遮蔽。南边这座挂着“中和戏院”牌子的建筑,原先是粮食店街7号,中和戏院售票处,在早年间,这里曾经是聚源楼饭庄。粮食店街5号原先的中和戏院大厅被改作中和饭庄之后,只好将中和戏院的入口改在了南边原先的售票处,观众从这里进入后往北拐进入中和戏院的后部观看演出。这也就是中和戏院曾经有过粮食店街5号和7号两个地址的原因。 1 w2 j! o) l! W4 O

现在去到粮食店街北口,看到的景象是这样的:这里有一座被包裹了一层铝合金框蓝色玻璃幕墙的建筑,仔细分辨可以看到,幕墙里面实际上是两座建筑,外面分别各有一座垂花门,北边的一座挂着“中和饭庄”牌子的建筑,就是原先的“粮食店街5号”中和戏院,原本具有时代特征的建筑外立面以及竖书“中和戏院”四个字已经被玻璃幕墙完全遮蔽。南边这座挂着“中和戏院”牌子的建筑,原先是粮食店街7号,中和戏院售票处,在早年间,这里曾经是聚源楼饭庄。粮食店街5号原先的中和戏院大厅被改作中和饭庄之后,只好将中和戏院的入口改在了南边原先的售票处,观众从这里进入后往北拐进入中和戏院的后部观看演出。这也就是中和戏院曾经有过粮食店街5号和7号两个地址的原因。

$ V/ C( R7 S! d

9 p6 n+ Z- U* m现在,中和饭庄已经停业,大门被一道灰色的水泥墙严密地封闭着。

9 p6 n+ Z- U* m现在,中和饭庄已经停业,大门被一道灰色的水泥墙严密地封闭着。

; X$ L9 m5 |1 i+ j

) P5 ?( ?6 [8 S6 N( F/ M/ g! u, q

南边的“新”中和戏院大门则铁将军把门,毫无生气。门前不时有野猫和流浪者栖身,门前道路也变成了停车位。

! ~0 ?0 }- N0 O# [9 i8 L/ r, r这座承载了240年沧桑历史的戏院,如今已是满目疮痍,不忍触目。6 P$ a) o/ `: ^0 ? {$ c

8 O6 x' G2 i. P

, G q) H4 {# F据李鸿钟先生的文章《老字号南府卤煮》介绍,德三元清真饭庄位于中和剧院的正对面。粮食店街6号是一座三层青砖建筑,就在中和戏院的正对面,按说应该是“德三元”清真饭庄原址,二楼和三楼的窗户上有石拱券窗套和窗台,令整体简洁的立面呈现独特的风格。从现状看,这所建筑已经早已经歇业,现在用途不详,大约是住宅吧。 0 ?7 C5 I3 F# O

, ] e1 t/ ?- w( |8 D% V$ `2 x在它的同侧北边,粮食店街4号,是一座有伊斯兰风格现代装修的两层楼房,楼顶搭建了一层临时建筑,名为“鸿益楼招待所”,它的一楼是一间没有名号的清真饭店,吃饭的人大都是大栅栏的游客,生意不错。店主人说自己这座饭店就是“德三元”。如果这是真的,那这座正在营业的清真饭店应该是老德三元原址,但是却不符合李鸿钟先生的纪录。也许是“德三元”租了“鸿益楼招待所”的地方?这件事情还有待进一步考察。1 K: B9 b; S+ G* U2 ~3 h3 s) V& D5 V

/ T+ x" {* _: V6 [ L3 ^$ j粮食店街8号,聚宝号南酒局旧址,现为北京市哥特招待所。所谓南酒就是黄酒,又称绍兴酒,北方也将用于烹调的普通黄酒称为料酒。南酒局就是前店后厂式的黄酒作坊。

/ T+ x" {* _: V6 [ L3 ^$ j粮食店街8号,聚宝号南酒局旧址,现为北京市哥特招待所。所谓南酒就是黄酒,又称绍兴酒,北方也将用于烹调的普通黄酒称为料酒。南酒局就是前店后厂式的黄酒作坊。

! v6 e8 i/ R1 x' G. d: X, ~( ^% a( E: B @% j

聚宝号南酒局始建于1866年左右,绍兴人开办,最早是在大栅栏南边的大齐家胡同东口摆酒摊,依傍同仁堂,专售做药引子的黄酒。因为酒的质量好,颇得同仁堂的首肯,后来在同仁堂的关照和指点下,在粮食店街路东永安客店的正对面开了门脸儿。陈玉田师傅创制了京味卤煮小肠陈,每天下午5点钟在永安客店的窗户下摆摊售卖,客人吃这他做的卤煮,就这对面聚宝号的散装黄酒,悠哉游哉。粮食店街是一条餐饮、旅店业比较繁荣的地方,靠近大栅栏,守着中和戏院,在清末民初时期,这条街上开办出了不少新饭馆,有聚源楼、聚源居、兴升馆、兴盛馆、万年居等字号,当时,食客们下馆子饮酒以黄酒为主,饭馆炒菜用的也是料酒。这些新开办的饭馆都离聚宝号南酒局不远,所用黄酒都只选聚宝号,一来聚宝号酒的质量高,佐菜或烹调俱佳,客人认可,二来聚宝号名头大,借着他的名声能吸引很多客人,加上中和园当时已经是京城四大戏园之一,往来客人不乏京城一流食客,这些新饭馆傍着聚宝号渐渐地在这一带有了些名气,使得粮食店街的餐饮业逐步形成了点儿繁盛的气候。1953年下半年,聚宝号南酒局倒闭,房子出租给当时中和戏院的经理梁三爷(梁华亭)开办味香园饺子馆,后又出租给兴升馆,目前是招待所。

( I! R+ Z& g" `' `* r

" _( l5 F& `1 f: t/ o( Y# S , R% v' n6 t0 X: V: d

7 }. ?2 J5 p6 o" ?4 P+ R' E

粮食店街13号,永安客店旧址,现粮食店街第一旅馆。原为两层砖结构楼房,正面四开间,二层砖拱券窗,壁柱上端留有西式柱饰痕迹。现一层加贴瓷砖并添置了整面的铝合金门斗,原建筑格局已无存,第三层为后加的临时建筑。当年“小肠陈”支棚子的钉眼儿也不复存在了。然而,当年围坐在棚子边的喝酒吃卤煮的人们应该不会忘记,那时粮食店街安宁而祥和,透着说不出的清静劲儿,陈师傅洪亮的叫卖声清晰而悠长,让整条街都有了浓浓的韵味。而今的粮食店街冷寂寥落却不清静,刺耳的声声汽笛出自南来的汽车,夹卷着东边拆迁的尘土,空气中弥散着呛人的土腥。

8 ~$ F D" X( X

$ s9 H8 @8 B, B& m9 q(2006年2月,未完待续) 7 }. ?2 J5 p6 o" ?4 P+ R' E

粮食店街13号,永安客店旧址,现粮食店街第一旅馆。原为两层砖结构楼房,正面四开间,二层砖拱券窗,壁柱上端留有西式柱饰痕迹。现一层加贴瓷砖并添置了整面的铝合金门斗,原建筑格局已无存,第三层为后加的临时建筑。当年“小肠陈”支棚子的钉眼儿也不复存在了。然而,当年围坐在棚子边的喝酒吃卤煮的人们应该不会忘记,那时粮食店街安宁而祥和,透着说不出的清静劲儿,陈师傅洪亮的叫卖声清晰而悠长,让整条街都有了浓浓的韵味。而今的粮食店街冷寂寥落却不清静,刺耳的声声汽笛出自南来的汽车,夹卷着东边拆迁的尘土,空气中弥散着呛人的土腥。

8 ~$ F D" X( X

$ s9 H8 @8 B, B& m9 q(2006年2月,未完待续)

6 C& U2 \0 _3 J: u, B- t, q, v1 ]

[此贴子已经被作者于2006-2-19 16:16:05编辑过] |