|

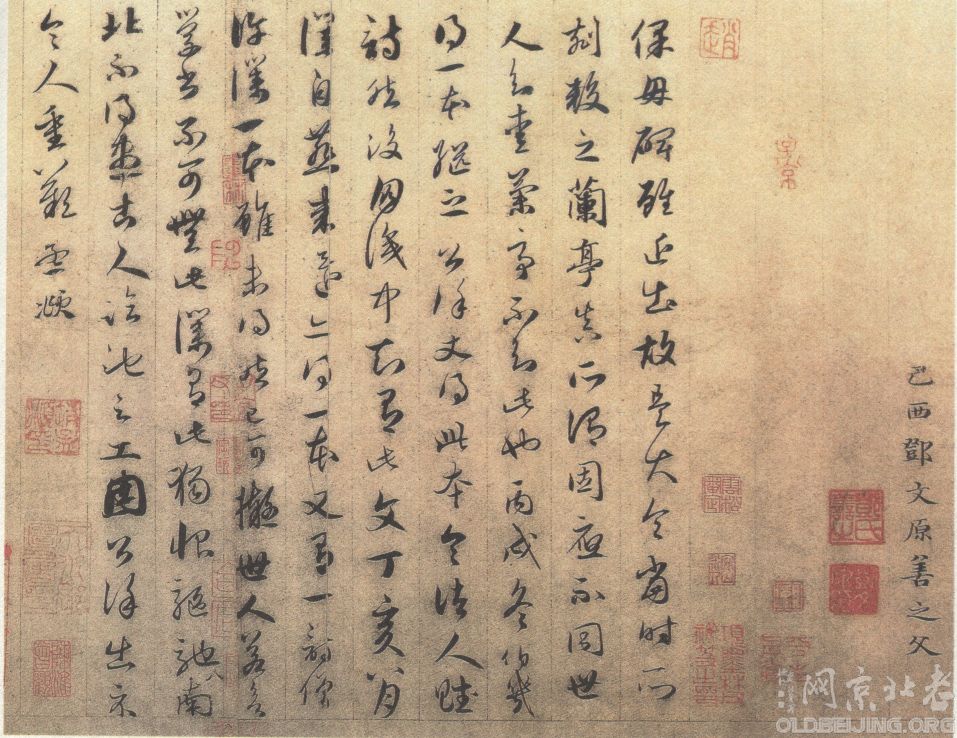

抱素斋主释读赵孟頫《松雪斋论书》

6 w. t- P: T' C; B. C% J$ ?1 j : t7 P9 I* S) b

近日受友之托,为其手书出版法帖注释古代书论数篇,并呈诸前辈哂正。再拜!

3 O e, N* D( P9 i) N# y- D

6 k9 |+ @! @/ h G: p& j抱素斋主释读赵松雪《松雪斋书论》

" y' d& V. D, f : P, m: E4 D9 D

【作者】 : t' ^! j$ J- n" t9 q

赵孟頫(1254——1322),字子昂,号松雪,松雪道人,又号水精宫道人等。吴兴(今浙江湖州)人,又称“赵吴兴”。元代著名书画家,系宋太祖赵匡胤第十一世孙,秦王赵德芳之后。元世祖时,以以遗逸被召,官至翰林学士承旨,荣禄大夫,时称“赵承旨”。卒后追赠魏国公,谥文敏。著有《松雪斋集》。赵孟頫是元代初期极有影响的书法家。他博学多才,能诗善文,工书法,精绘艺,擅金石,通律吕,并以书法和绘画成就最高,开创元代新画风,被称为“元人冠冕”。他善篆、隶、真、行、草诸体,尤以楷、行著称于世。《元史》本传载:“孟頫篆籀分隶真行草无不冠绝古今,遂以书名天下。”赞誉极高。其书风遒媚秀逸,结体严整,笔法圆熟,世称“赵体”。与颜真卿、柳公权、欧阳询并称为楷书“四大家”。

$ U [, T- P- H0 [$ f

" i% \+ E! _+ Y$ D$ P4 b【题注】

9 d8 w2 I0 e, ]* O3 ^' p9 o$ z) S赵孟頫在中国书法艺术史上有着不可忽视的重要作用和及其深远的影响力。他的论书思想体系绝不亚于他的传世书法作品。他有不少关于书法的独到见解。他认为:“学书有二,一曰笔法,二曰字形。笔法弗精,虽善犹恶,字形弗妙,虽熟犹生。学书能解此,始可以语书也。”尤其他在书论中提出“用笔千古不易”的观点,惊世骇俗,振聋发聩,影响之大,以至今日仍聚讼纷纭,争论不休。 1 j; ^$ N' m% v9 T

本编《松雪斋论书》、《论宋十一家书》、《阁帖跋》辑自于《松雪斋集》、《铁网珊瑚》、《笔道通会》等书,汇集了赵孟頫在中国书法艺术理论上重要的书学思想。 7 v% w' ^6 X% E6 }( W

" [. v, |4 B- w2 f! O& f' S! S

原文:

. Z2 w" ?4 Z% [4 `《醉翁亭记》①北宋学士东坡苏公②之笔,赵子固③家藏旧物也,今为伯田冯先生④所得。余在京时,尝见此卷于高仁卿⑤家,前后有子固印识,今悉亡之,想为俗工裁去,讵谓神物而灾亦见侵如是,然而字画未损,犹幸甚耳。或者议坡公书太肥,而公却自云:“短长肥瘦各有度,玉环飞燕⑥谁敢憎?”又云:“余书如棉裹铁。”余观此帖,潇洒纵横,虽肥而无墨猪之状,外柔内刚,真所谓棉裹铁也。夫有志于法书者,心力已竭而不能进,见古名书则长一倍,余见此岂止一倍而已。不识伯田之所自得又几何? - A+ X) w5 M/ Z; n

注释:

4 B) q+ I. {5 o- t+ v& y《醉翁亭记》墨迹是出自北宋学士苏东坡之手,本来是赵孟坚旧有的家藏之物,今天被冯伯田先生所得到。我在京都时,曾经在高复礼家里见到过此卷,前后都有赵孟坚的印鉴款识,可惜今天都已经没有了,想来是被那些水平平庸的工匠裁去了,岂不就是说堪称神品的宝物遭到灭顶之灾,被损毁的程度也不过就是如此了吧。然而字画本身没有遭到损坏,已经是非常的幸运了。或有人说苏东坡的字写得“太肥”,而苏公自己却说:“字的短长肥瘦都各自有各自的法度,杨玉环和赵飞燕胖瘦各异,谁又会说讨厌她们呢?”他又说:“我的书法就像棉裹藏铁,软中有硬。”我看此帖,笔墨潇洒奔放,纵横驰骋,字虽然肥,笔墨却丝毫没有墨猪的状况,外柔而内刚,果然像他所说的有棉裹藏铁的面貌。世上有志学习书法的人,已经竭尽心力却没有长进,见到并学习古代名家的法书便可以取得以往一倍的进步,我见到了这篇书帖又何止于一倍的长进呀。不知道伯田先生自己又有多少心得体会呢? h* C% }, S! j, \3 F

【译注】 ) b) @3 L& }8 K3 d. Z+ N; T2 ~

①醉翁亭记:原文作者欧阳修,北宋著名散文家、诗人。此处指苏东坡所书《醉翁亭记》墨迹本。 7 O2 E9 J5 q, t! v3 t1 \! L( ~$ H

②东坡苏公:即苏轼。字子瞻,号“东坡居士”,世称“苏东坡”。北宋著名文学家、书画家、词人、诗人,与黄庭坚、米芾、蔡襄并称“宋四家”。

5 V5 n4 p& B& C; H③赵子固:即赵孟坚。字子固,号彞斋居士,宋宗室,宋太祖十一世孙,赵孟頫是其从弟。南宋画家,工诗善文,家富收藏。

2 q) L; W) h+ J( W, ~④伯田冯先生:其人不详。姓冯,字伯田。元代诗人,与赵孟頫同时。

6 Y; @6 D) l- j8 g4 Y⑤高仁卿:即高复礼,字仁卿,官兵部侍郎。与赵孟頫过从甚密,家藏书画甚富。 7 }! A4 k9 _- V3 C

⑥玉环飞燕:玉环即杨贵妃,名玉环,原为唐玄宗李隆基第十八子寿王李瑁王妃。后被玄宗册为贵妃。天宝十五年(756)六月十四日,随玄宗流亡蜀中,途经马嵬驿,禁军哗变,被缢死。杨贵妃与西施、王昭君、貂蝉并称为中国古代四大美女,以肥美著名。飞燕即赵飞燕,身材袅娜,娇小可爱,因其舞姿轻盈如燕,人称“飞燕”。与杨贵妃相对,以瘦美闻名。所谓“环肥燕瘦”即指赵飞燕与杨玉环。

' [$ [$ M& ~/ U( H) r) H7 }0 u # s# K" z7 K; A( P

原文:

4 Z: b( G+ t& b6 x% F/ G# F* c% v大德二年二月廿三日,与霍公谨①集鲜于伯几②池上。郭右之③出右军④《思想贴》⑤真迹,有龙跳天门,虎卧凤阁之势,观者无咨嗟叹赏神物之难遇也。

+ Y6 _0 B9 n+ s* |1 ]注释:

, ` }: G2 O; t元大德二年,二月二十三日,与霍公谨等人雅集于鲜于枢寓所庭院的水面之上。郭右之拿出了王羲之的《思想帖》真迹,笔墨真有“龙跳天门,虎卧凤阁”的飞动之势,所有见到的人无不欣赏赞叹这样堪称神品的好东西真是难得一遇呀。 9 x {. T; d5 F- j

【译注】 5 O, M' V6 B: [% D/ c5 w; q5 J8 V

①霍公谨:即霍熏,字公谨。其人不详。 8 \/ Y& E: a5 `8 J) _

②鲜于伯几:即鲜于枢。字伯机,元代著名书法家。好诗词古董,文名显于当时,书法成就最著。“几”系“机”字异写。

. X' \; p( Q* R- n2 ]/ |③郭右之:即郭天锡。字佑之,与赵孟頫、鲜于枢相较深厚。“右”系“佑”字异写。 . i& X* N0 S+ p0 j, S8 M d

④右军:即王羲之。字逸少,因官右将军,人称“王右军”。东晋书法家,有“书圣”之称。与其子王献之合称为“二王”。

# W7 M/ q" V1 I⑤思想帖:草书,传为王羲之书。仅有唐摹双钩本传世。

8 ]2 E* l t3 m

+ p9 R( c1 [/ ?" f X/ t/ s原文: 2 ~' L7 o* B# r$ {6 _: d

《兰亭》①墨本最多,惟定武刻独全右军笔意。

[6 h4 f; g _0 f6 @- I注释:

8 u6 K& H4 v+ g《兰亭序》的墨迹临本很多,但是只有定武刻本完全保留再现出王羲之书法笔墨的意态情趣。 2 L; a& p0 U& p# d6 o

【译注】

0 U' |: O7 @9 I% }+ r①兰亭:即《兰亭序》,又名《兰亭集序》、《临河序》、《禊序》、《禊帖》。晋代书法家王羲之撰并书。东晋永和九年(公元353年)三月三日,王羲之与谢安、孙绰等四十一人,在山阴(今浙江绍兴)来到兰亭举行“修禊”之礼,大家即兴写下了许多诗篇。《兰亭序》即是王羲之为这个诗集写所序文手稿。其书法具有极高的艺术价值,被誉为“天下第一行书”,与颜真卿《祭侄季明稿》、苏轼《寒食帖》并称三大行书书法帖。 - C- t1 o. l- s" u

唐太宗获得《兰亭序》真迹后,遂命供奉拓书人赵模、韩道政、冯承素、诸葛贞等四人,各摹拓数本,以赐皇太子、诸王近臣。又命虞世南、禇遂良、欧阳询各临写数本,并以欧阳询摹本摹刻上石。后真迹陪葬昭陵,存世唐摹墨迹以冯承素双钩“神龙本”为最著,石刻首推欧阳询临刻之“定武本”。 $ X/ M" Z& y b. z) d, S' y

t( t, y! H% |$ Y \原文: . F8 U8 b N9 |6 }6 s

昔人得古刻数行,专心而学之,便可名世。况《兰亭》是右军得意书,学之不已,何患不过人耶? , _) U/ u' ]) o) W

注释: 4 k! @& @1 X/ W ?. Z& t

过去的人能够得到数行古代法书的碑刻,专心的加以学习,便可以名扬后世。何况《兰亭序》是王羲之的得意之作,如果不断对它加以刻苦学习,何愁不能超越别人呢?

8 i6 a0 m4 }) M+ k {( L4 L' i% L% n8 t6 n

原文: 0 T. J) N0 [1 u J% M2 R

学书在玩味古人法帖,悉知其用笔之意,乃为有益。右军书《兰亭》是已退笔①,因其势而用之,无不如志,兹其所以神也。 . s, w' J0 ?$ Z ^! I; Q

注释:

* S* P6 [, C" _学习书法在于细心研究品味古人的法书范本,洞悉知晓他们用笔的意趣,才能有所收益。王羲之写《兰亭序》用的是旧笔,书写时顺应毛笔的笔势与特性,写起来没有不顺应自己的心智和意愿的,这是这篇法帖所以能为神品的缘由。 + f8 V: O- e1 ^& s' h6 v$ k

【译注】 4 U! n% l f7 F9 q, D( d9 j, x

①退笔:用旧的笔;秃笔。

6 U" w, d6 Z7 i0 G

2 ?5 W6 }" r2 u0 L原文: , P: G* `, Q4 z9 R4 r2 Q5 J

书法以用笔为上,而结字亦须用工,盖结字因时相传,用笔千古不易。右军字势古法一变,其雄秀之气出于天然,故古今以师为法。齐、梁间人结字非不古,而乏俊气,此又存乎其人,然古法终不可失也。 3 h2 p# [9 T% J5 r

注释:

y- D* g0 v# J- r. j( I% h书法以用笔为第一位,而字的间架结构也需要用心安排。因为字的结体会随着时代的变化而有所发展,但是用笔自古以来就没有任何改变。王羲之的笔法与字势是对古代的成法做了巨大的变革,他字里行间的雄伟俊秀完全出于自然天成,所以过去和现今的人们都以其为宗法。南朝齐梁之间的人,他们的书法在结字上不是不古朴,而是缺乏俊逸秀美的气息。这种情况又完全取决于每个人的领悟了。但是古人的成法是终归不可以丢掉的。 " ~. n$ k- ]% h0 e# V$ O4 F

" X% w/ ~; e, D4 j T& Z原文: . Z9 x0 o; A- e R

兰亭与丙舍帖①绝相似。 * A& |! X/ _9 ^+ d/ b9 D0 ]6 C, T

注释: 9 J8 P0 R) O" a/ g' Y: _

《兰亭序》与《丙舍帖》非常的相似。

% n4 ?' h# h; s, k, U5 N2 w【译注】

( ?3 N0 e. f5 ?①丙舍帖:《墓田丙舍帖》简称《丙舍帖》。传为王羲之临钟繇书。 ; r3 r8 U/ m- q. p% G

o& c9 d" o; {; m" [原文: # ~% h' X6 ~. S; A6 S( B

东坡诗云:“天下几人学杜甫①,谁得其皮与其骨。”学兰亭者亦然。黄太史②亦云:“世人但学兰亭面,欲换凡骨无金丹。”此意非学书者不知也。

! c( g. W! b% s! B; H

) {2 L8 l: j1 C$ I( }; ?7 r注释: - Y6 i8 a$ S' c& g5 j

苏东坡的诗作中说:“天下有多少人学杜甫呀,谁能学得他的皮毛与学到他的精髓呢?”学写《兰亭序》这件事也是这样。黄庭坚也说:“世上之人只学到了《兰亭序》的表面,想脱胎换骨却找不到良药。”这其中的道理不是学习书法的人是不能明白的。 ) _( x" N) h( E% {! L! b) _

【译注】

9 ?7 p) l2 w5 e) r1 e①杜甫:字子美,唐朝大诗人。自号少陵野老,世称“杜少陵”。肃宗时,官左拾遗。后入蜀,官剑南节度府参谋,加检校工部员外郎,故又称“杜拾遗”、“杜工部”等,后世尊他为“诗圣”。

. {: S. J' y! B/ z$ X4 o X②黄太史:即黄庭坚。字鲁直,自号山谷道人,北宋诗人、词人、书法家,为“宋四家”之一。因其曾官国史编修,赵遵古法,因称其为“太史”。

8 u6 V/ ?7 J! r5 @0 A7 m8 J% Q& m 6 |" F8 O1 c+ g* |, d5 T* P) M4 Q

原文: 6 q8 t' I/ ?9 E

大凡石刻虽一石,而墨本辄不同,盖纸有厚薄、麁①细、燥湿,墨有浓淡,用墨有轻重,而刻之肥瘦明暗随之,故兰亭难辨。然真知书法者,一见便当了然,正不在肥瘦明暗之间也。 / g2 [7 ]/ K- d x7 x2 r

注释: % ?- X g; J" \: b# ]# O- D. ~

虽然所有的石刻本身只有这一块刻石,但是根据原石传拓出的拓本则是各不相同,因为纸有厚薄、粗细、干湿的不同,墨有浓淡的变化,用墨时又有轻重的区别,而石刻上的笔画肥瘦传拓时的深浅轻重会随之发生变化。所以《兰亭序》流传的诸多拓本难以辨识它的真伪。但是真正知晓书法真趣的人,一看便能心中有数,因为真正的奥妙不在于笔画的肥瘦与传拓的深浅轻重之间。 3 \- ~& k) z1 O

【译注】

1 ?# @; H+ k8 E2 {2 a$ p( L①麁:俗“麤”字,同“粗”。 2 R6 t! l3 W3 b

0 u* l# s n0 A% A+ o1 g% q1 S

原文:

, k7 Q6 B# Y/ [" m- X右军人品甚高,故书入神品。奴隶小夫,乳臭之子,朝学执笔,暮已自夸其能。薄俗可鄙,可鄙。

1 `' `2 [( o! w% B' |" h/ ^! E& u% w注释: 7 S8 G2 s5 c g+ }. Q$ V6 d1 [

王羲之的人品非常之高洁,所以他的书法堪入神品之列。那些地位卑贱的凡夫俗子,乳臭未干年纪轻轻的小孩子,早上才刚刚学习如何握笔,傍晚就已经开始自夸有多么了不起了,浅薄庸俗的令人鄙视,令人看不起呀。

- j, s5 I2 ^; _

1 w1 V+ o/ _) ^- ~5 J3 }( z1 {原文:

; [5 o7 {1 `$ H临帖之法欲肆不得肆,欲谨不得谨;然与其肆也,宁谨。非善书者莫能知也。廿年前为季博①临《乐毅》②殆过于谨。 , c( v. O* T% r B8 w

注释: 9 p8 `1 y% z4 b8 s

临帖的法则是一定要大胆放松,但又不可过于肆意,同时又要小心谨慎,却又不能过于拘束。然而与其要多多肆意,不如宁可谨慎一些。这些道理如果不是善于书法的人是不能体会知晓其中的奥妙的。二十年前为束季博临写的那篇《乐毅论》问题是失于过分谨慎了。 7 T$ o U# t7 [9 a' c

【译注】 . B2 w6 F7 C- ~

①季博:姓束,字季博,元代画家。其人不详。 r4 c( U; T8 F5 {( R: }% j8 R

②乐毅:即《乐毅论》。传王羲之书,小楷。《乐毅论》系三国时魏夏侯玄所撰文,传为王羲之抄写该文书付其子王献之。 - l8 ^& J7 O( p$ ?; n# M

% |) O/ Y! b) T7 s0 T$ S

原文:

5 P6 B; W; v7 T; ]; G《保姆碑》①虽近出,故是大令②当时所剜,较之《兰亭》,真所谓“固应不同”,世人知爱《兰亭》,不知此也。丙戌冬,伯几得一本。继之公谨丈得此本,令诸人赋诗,然后朋识中知有此文。丁亥八月,仆自燕来还,亦得一本,又有一诗僧许仆一本,虽未得,然已可拟。世人若欲学书,不可无此。仆有此,独恨驱驰南北,不得尽古人临池之工。因公谨出示,令人重叹。

+ q+ |% g6 C, B4 H注释:

3 f6 Y8 g* s" v) t& y《保姆碑》虽然是最近出现的,诚然是王献之当时的所书所刻,相比较于《兰亭序》而言,真是所谓“原本就不应相同”。世人只知道喜爱《兰亭序》,却不知道这一篇。丙戌的冬季,鲜鱼枢得到了一卷拓本。紧着着公谨老先生得到了这一件拓本,并请大家赋诗,于是朋友间相熟的人便都知道了世上还有这一篇文字。丁亥八月,我自燕北回来,也得到一本,又有一位诗僧许诺给我一本,虽然还没有得到,但已然可以想象得出它的样子了。世人如果想学书法,不能没有这篇书帖。我拥有了它,唯独遗憾的是总要南北奔波,不能得闲像古人一样尽临习前人的法书功力。因而今天公谨拿出这篇法帖,真是令人重重的叹息呀。

/ K/ U6 f* u7 H9 t! [【译注】 2 f0 M/ t5 F) ^: _2 f- ~

①保姆碑:又称“保姆砖”、“保姆志”。传为王献之书,剥蚀已甚,仅存二十余字,疑为宋人伪托。

8 k5 z1 J. P) {/ o/ b' `②大令:即王献之。字子敬,小字官奴,王羲之第七子。因官中书令,世称“王大令”。与其父并称“二王”。 9 h5 g+ `: G3 [6 i& D9 G( D

③公谨丈:即周密。字公谨,年长赵孟頫二十三岁,故尊称其为“丈”。

$ z" g( E; T' D9 `# m/ C④自燕来还:至元二十四年(公元1287年)三月,赵孟頫奉命离京南下,八月于杭州会周密,为其题跋《保母碑》。是为该文。

- r. F: }8 Y9 B2 v * k8 O: F+ v$ _7 E6 g

原文: & o, m6 V- i# X; q" \9 r' c( {

凡作字戏写,亦如欲刻金石。

7 H6 E8 t& E- W; C. j9 a注释: % A/ T& ], e" g$ F" Q, ]

凡是在随意书写游戏翰墨的时候,也应该具有像要铸刻钟鼎碑碣一样严谨的态度。 # \1 P% E6 l! P+ c

& F4 F0 v+ V3 z9 Z

原文:

4 G9 s3 a9 }/ Q* x4 z* D书贵纸笔调和,若纸笔不称,虽能书亦不能善也。譬之快马行泥滓中,其能善乎?

+ U' t6 @- B+ X+ _4 F) z. n5 g6 `注释:

& b9 h0 c# U) Q% S" X$ b3 N书法创作最注重的是纸张和用笔的协调与和谐,如果纸和笔不相称,即使是善书之人也不能取得好的书写效果。就好比是一匹快马在泥沼中奔跑,它怎么能够跑的好呢?

* a( v! ^$ U& d% \/ v% |3 Q4 o + e/ P1 E! E% u4 C _! `# U8 z* N

原文:

( p! [; I& ^ x2 E, @: ^% |9 G( X o学书有二:一曰笔法,二曰字形。笔法弗精,虽善犹恶;字形弗妙,虽熟犹生。学书能解此,始可以语书也已。 ! O! @. m- Q2 \4 Z8 R; M" e

注释: / V) h+ D) }; d+ P4 [) E, A

学习书法有两个要点:一个是笔法,一个是字形。笔法如果不精到,即使表面看上去好看其实骨子里也是很丑恶的。字形如果不精妙,即使看上去写得再熟练也还是会觉得生涩。学习书法如果能明白这个道理,才能够说开始够资格谈论书法了。 + z' C z. N$ f+ z. ~

4 ?, W) P9 [8 P- Y

/ X' v& M% L8 N

|